高野秀行著『謎のアジア納豆 そして帰ってきた』が物語るアジアの壮大な歴史。鈴木洋史が解説!

納豆の驚くべき素顔を探るルポルタージュ。誰もが「日本独自の伝統食品」と信じて疑わない納豆ですが、アジア大陸には日本人以上に納豆を食べている民族がいくつも存在したというのです。詳細な取材によって明らかになる「納豆の起源」とは?

【書闘倶楽部 「時代」の肖像】

評者/鈴木洋史(ノンフィクションライター)

「辺境の民」のソウルフード「納豆」が物語るアジアの壮大な歴史

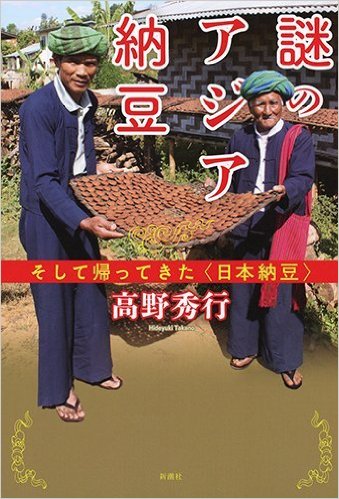

『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』

高野秀行著

新潮社

本体1800 円+税

高野秀行(たかの・ひでゆき)

1966年東京都生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学第一文学部卒業、同探検部出身。著書に『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社、講談社ノンフィクション賞)、『恋するソマリア』(集英社)など。

納豆を食べられる外国人を見ると感心するように、多くの日本人は納豆を日本独自の食べ物だと思い込んでいる。だが、著者は二十数年前、アジア辺境の旅の途上、ミャンマーの少数民族から、薄焼きせんべいのような形状の納豆や、それを乾燥させて粉にしたものを入れたスープや煮物を振る舞われたことがあった。豆の形は留めていないし、糸も引いていないし、作り方も異なる。だが、大豆を納豆菌で発酵させたものであることに違いはなかった。その後、アジア各地で、様々な納豆と出合ってきた。著者は、アジア大陸で作られ、食べられるそうした納豆を総称して〈アジア納豆〉と名付け、3年間かけてその探訪の旅に出て、さらには日本の納豆の起源を探った。本書はそのルポルタージュだ。

結論から言うと、アジアの広い地域に各種の〈アジア納豆〉が存在することがわかった。苗族が住む中国湖南省。シャン族、北タイ族、ラオ族、傣族が住むミャンマー、タイ、ラオス、中国の国境地帯。カチン族が住むミャンマー、中国の国境地帯。ナガ族が住むインド、ミャンマーの国境地帯。ツァンラ族が住むブータン。ライ族、リンブー族が住むネパール、インド、ブータンの国境地帯。いずれも少数民族の居住地域だ。そして、それらの地域から遥かに遠い朝鮮半島と日本列島にも納豆文化圏がある。「納豆を食べるのは自分たちだけ」という日本人の〈納豆選民意識〉とは裏腹に、日本はむしろ〈納豆後進国〉に思えてくる、と著者は書く。なにせナガ族などは、献立のほとんどに納豆が入っているというのだ。

著者は取材の末、次のような仮説を立てる–〈アジア納豆〉は〈辺境食〉である、と。〈納豆民族はほとんどが中国南部に起源を持ち、漢族の南下西進を受けて、西へ南へと移動していったと考えられている〉というのだ。典型は、中国で最も激しく漢族による支配や同化政策を拒み、反乱を続けた苗族だ。では、なぜ辺境の民は納豆を食べるのか? 辺境の民は基本的に山の民であり、大豆は山の痩せた土地でもよく育ち、発酵させるために大豆を包む大きな葉が山にはいくらでもあるからだ。

さらに本書の終盤で、日本の納豆の起源を巡る旅によって、もう一つの驚きと興奮がもたらされる。昔ながらの方法で納豆を作っている唯一の場所–奥羽山脈の雪深い山中に行くと、詳細は本書に譲るが、なんと〈アジア納豆〉と同じ作り方だったのだ。しかも、日本の納豆ももともとは内陸部で食される〈辺境食〉であり、江戸時代までは、〈アジア納豆〉のひとつの典型である、納豆を入れた納豆汁として食べることが中心だったと推測できるというのだ。

事実を積み重ねた末、終盤になってそうした大胆な仮説(発見と言いたい)を提示されたときには、思わず想像力を刺激された。〈アジア納豆〉を通して、千年単位のアジアの壮大な歴史、そのなかで少数民族が背負わされた苦難や哀しみ、そしてそれを乗り越えた逞しさや喜びが浮かび上がってくるのである。そして、日本もまた実は大きな〈アジア納豆〉文化圏に組み込まれていることもわかるのだ。

著者の探究心は旺盛そのもので、取材の過程の描写も楽しく、奥羽山脈山中の住民を含め、辺境の民たちはこぞって魅力的だ。辺境取材を重ねたこの著者ならではのユニークな傑作である。

(SAPIO 2016年7月号より)

初出:P+D MAGAZINE(2016/08/21)