【著者インタビュー】谷崎由依『囚われの島』

新聞記者の由良は、自分と同じ夢を見る、盲目の調律師に出会う。その夢はかつて蚕都として栄えた伝説の島の記憶へとつながっていた。壮大なスケールで物語を紡ぎ、悩む現代女性の今を描く著者へのインタビュー。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

女性たちの「救い」と「犠牲」を壮大なスケールで現代に問う

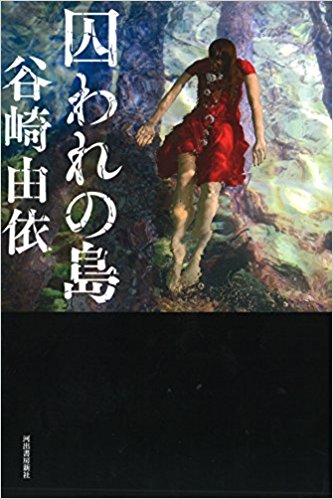

『囚われの島』

河出書房新社

1600円+税

装丁/名久井直子

谷崎由依

●たにざき・ゆい 1978年福井市生まれ。京都大学文学部美学美術史学科卒業後、同大学院文学研究科修士課程修了。2007年『舞い落ちる村』で第104回文學界新人賞を受賞し、本書は単行本第2作。「徳田の造形は『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』というアトラクションで、視界を遮断された時の五感の豊かさを体験したことが大きかった」。インドラ・シンハ『アニマルズ・ピープル』等、翻訳家としても活躍。15年より近畿大学講師、京都在住。159㌢、A型。

一見弱い立場の人間の豊かさが世界をひっくり返す物語を書いてみたかった

この国の村々で蚕が飼われ、欧米列強に伍する国力の獲得の任を担ったのは、つい100年ほど前のこと。

だが昭和恐慌後、日本の製糸業は壊滅に追い込まれ、〈オシラサマ〉等々、蚕と人を巡る伝説も今では遠い御伽噺にしか聞こえないが、しかし本当にそうなのかと、谷崎由依著『囚われの島』を読むだに途方に暮れた。

主人公は上司との不倫を持て余す新聞記者〈静元由良〉。ある日、なじみのバーで盲目の調律師〈徳田俊〉に絡み、サングラスの奥の素顔を覗いてしまった彼女は、後日仕事帰りの徳田を尾行、彼と急接近していく。

実は彼と彼女は

*

文學界新人賞を受賞したデビュー作『舞い落ちる村』もそうだった。そこに描かれるのはいかにも前近代的な因習の村なのに、むしろ文明進化を絶対視し、実は昔も今も何一つ変わらない人間の本質から目を背けることの愚を穿つような、途轍もない現代性を感じさせるのだ。

「元々私は福井の生まれで、四世代同居の大家族だったんです。特に母が勤めに出ている間は曾祖母といて、よく昔話を聞かされたひいおばあさんっ子でした。

私が大学に入った97年に93歳で亡くなった曾祖母は、明治から平成までの100年をほぼ丸ごと生きた人で、今に繋がるこの国の歩みや時間の地層のようなものが、身近にあった。でも実家を出てからはそうした感覚とも切り離されてしまって、現代を生きながらどこかで原風景を求める私の志向が、作品にも無意識に現われているのかもしれません」

物語は、ある島に閉じ込められ、〈とこしえの薄明〉の中で舟を待つ男の、夢の話から始まる。その舟には自分を救ってくれる女か、殺しに来た英雄が乗っているが、その理由は、〈ぼくの顔が化け物だからです〉と彼は言う。〈自分では確かめようがありません〉〈醜いのか化け物なのか、そこのところは文字通りの不明なのです〉と。

「この冒頭の夢のくだりは、4年前の初夏、自分の中に突然降りてきたんです。ちょうどシャワーを浴びている最中だったんですけど、その時の鮮烈なイメージを何とか小説にしなきゃって、慌ててメモを取って(笑い)。

元々は富岡製糸場が世界遺産になる前、福井と京都の間の

第1章では由良と徳田が夢を共有することで、男女を超えた関係を築くまでを。2章ではかつて養蚕で栄え、女たちがお蚕さまへの供物とされた因習の村を。そして3章では突然消息を絶った由良の行方を同期記者の〈杉原〉が追う、今→昔→今の三部構成で物語は進む。

自粛とか忖度とか人目を気にしすぎ

自分を化け物と思いこむ徳田は実は大変な美形で、繊維業が盛んだった南丹の出身らしい。彼は調律師の傍ら子供に声楽を教え、自室で飼う蚕の原種の世話を由良に託すようになる。

一方由良と親子ほども年の違う〈伊佐田〉は情事を終えると上司の顔に戻り、由良の企画を嫉妬からボツにするまさに父権的な男だ。

より強い糸を取るため品種改良を重ねてきた養蚕技術を糸口に、日本の在り方を問い直そうとした由良は会議で言う。〈父親的なものとの、闘いだと思うのです〉〈この国の礎を作ってきたというのに、打ち棄てられ、顧みられずにいるもの。あるいはダム建設のようなものによって強制的に途絶されたもの。わたしたちはそうやって、殺してきたし、殺されてきた〉だが上層部はそんな彼女を子供扱いする。

2章の村人もそうだ。美人だが少々頭の弱い蚕飼いの名人〈みすず〉を、〈みすずは春になると、肌がぬくうなるさけに〉と蔑んだり、彼女が孕んだ娘〈すずな〉の父親を詮索したり。そのくせ養蚕不況で島の経済が傾くと、〈お蚕さまの神さまを慰めねば〉といって彼女を人身御供にする男たちに、みすずの友人〈まゆう〉は思う。〈何ごとにもけじめをつけないひとたちが、へんなところで島の神さまに義理立てしようとするのでした〉〈共同体は傷つかない。おおきいすずちゃんはその内側にいながらにして、埒外だったから〉

「私も大学ではロジカルで声の大きい男性に言い負かされることも多く、弱者を犠牲にして全体が生き延びる構図は、今も社会のあちこちにある。

ただ私自身、村社会的な同調圧力を嫌悪する一方で、古きよき日本への憧れも強い。二項対立的な価値観が揺らぎ、徳田のように一見弱い立場の人間の豊かさが、世界をひっくり返す物語を書いてみたかったんです」

さて表題は囚われの

「自粛とか忖度とか、人目を気にしすぎですよね。でもそうした同調圧力は私の中にも内面化していたので、学生時代はイギリスに逃げたんです。その時の経験が翻訳の仕事に繋がるんですが、一度外に出ることで鏡を手に入れた感覚もある。本書でも2章を挟むことで今の景色が違って見えたり、鏡や他者を通じてしか自分を知ることができない人間の営みを小説に描くことが、ロジックとはまた違う私なりの闘い方でもあるので」

本書では男と女、見える見えない等々、一見対関係にある事柄が境界を失くす。そして1章と3章に描かれる今と2章の昔話とがないまぜになったあわいを、万葉の

□●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト2017年8.4号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/05/02)