【著者インタビュー】原田マハ『たゆたえども沈まず』

1886年にパリに移り住んだ天才画家フィンセント・ファン・ゴッホと、明治初期に単身渡仏した美術商、林忠正。ふたりが出会い、奇蹟の絵が生まれた――。アート小説の最高峰『たゆたえども沈まず』の著者にインタビュー。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

ゴッホの運命を変えた日本人画商がいた アート小説の最高峰!

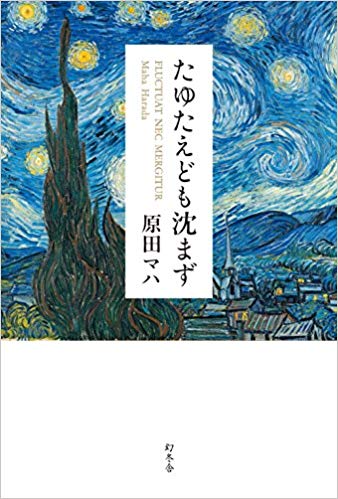

『たゆたえども沈まず』

幻冬舎 1600円+税

装丁/重実生哉

原田マハ

●はらだ・まは 1962年東京生まれ、岡山育ち。関西学院大学文学部卒。馬里邑美術館、伊藤忠商事を経て、早稲田大学第二文学部で学芸員資格を取得。森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館勤務等を経て、05年『カフーを待ちわびて』で日本ラブストーリー大賞。12年『楽園のカンヴァス』で山本周五郎賞、17年『リーチ先生』で新田次郎文学賞等。現在上野・東京都美術館では『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』が開催中だが、「実は全くの偶然なんです!」。

いつも名画が生まれる瞬間に立ち会いたい一心で、私は小説を書いています

1886年、パリ。新たな芸術の萌芽を孕んだその街の光景は、原田マハ氏の原点であり続けたという。

中でもこの年、弟テオを頼って移り住んだフィンセント・ファン・ゴッホは、「避けて通れない、それでいて近づきがたい存在でもありました。ヘタに触ると、ヤケドしそうで(笑い)」。

しかし機は熟した。明治初期に単身渡仏した実在の美術商、林忠正という格好の補助線を発見することによって。1867年のパリ万博以来、西洋社会は〈ジャポニスム〉旋風に沸くが、パリ10区に「若井・林商会」を構える忠正は、まさにその立役者。さらに彼の開成学校の後輩〈加納重吉〉という架空の人物を配したことで、本書『たゆたえども沈まず』のドラマは俄かに動き始める。

かたやオランダ、かたや遥か日本からやってきた、2組の

*

森美術館やMoMAにも勤務経験のある氏の専門は「モダンアートの芽生え」。19世紀末〜20世紀初頭に、印象派や後期印象派を経て現代美術に至る時代のうねりを、『楽園のカンヴァス』(12年)以降、数々のアート小説に切り取ってきた。

「実は日本人ほど早くから印象派やゴッホの作品に親しんできた国民も珍しいんです。それには『リーチ先生』(16年)にも書いたように、一つには白樺派が印象派を紹介したこと、そして西洋社会を席捲したジャポニスムにモネやセザンヌやゴッホが感化されたことが大きいと思う。その辺りの親和性や

物語は1886年1月、東京開成学校を首席で出た重吉がパリに降り立つ場面で始まる。校内有数の秀才・忠正はパリの美しさを唯一語り合えた先輩で、重吉が出世コースの英国公費留学を蹴ったのも、〈イギリスには、パリがないから〉。そんな彼を忠正はパリに呼び、助手に雇ってくれたのだ。

一方グーピル商会の若き支配人テオは、悶々としていた。同社では芸術アカデミー会員の作品を専ら扱い、今話題の印象派など、〈ぼさぼさに毛羽立ったような色の絵〉扱い。彼自身は印象派にも浮世絵にも興味津々だけに、虚しさは募った。

「第三共和制下のパリには世紀末特有の空気があって、アカデミーとどう訣別するか、アーティストは皆もがいていた。そこに入ってきたのが浮世絵で、見たこともない色や構図や遠近法に、敏感な人ほど夢中でした。

今回上野でのゴッホ展でも忠正が寄稿した『パリ・イリュストレ』誌が公開中ですけど、その表紙に掲載された渓斎英泉の『

極限状態で描いたゴッホの奇蹟の絵

さて画商等を経て27歳で画家を志したフィンセントは、生活を弟の仕送りに頼る中、86年から2年間をパリで過ごす。そしてゴーギャンとの同居生活や〈耳切り事件〉で知られるアルル時代や、サン=レミの療養所時代を経て37歳で命を絶つ。だが実際に忠正と接触した証拠は今のところない。

「ただ、例の『花魁図』をフィンセントが模写していたり、この3人がごく近くにいたのは事実なんですね。

私はいつも名画が生まれる瞬間に立ち会いたい一心で小説を書いています。もちろん歴史やアーティストに対する愛と敬意が前提ですが。だから耳切り事件や兄が自殺した時のテオの傍で、力になろうとした重吉は私自身の分身でもある」

その重吉に、才気と孤高の人・忠正は言う。〈たゆたえども沈まず―って、知ってるか〉〈激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる〉〈それこそが、パリなのだ〉と。

「この言葉は非常に多義的で、今から130年も前に日本の文化を極めて正当な形で認めさせた日本人初のグローバルビジネスマン・忠正とも重なる。ところが帰国後は日本の財産を流出させたと〈国賊〉扱いされ、白樺派に先んじて印象派を紹介したことも知られないまま、彼の名は歴史の闇に埋もれてしまうんです。

一方、生前は不遇を

そして圧巻は本書の表紙にもある『星月夜』だ。〈いっそ、日本人になってもいい〉とまで言い募るフィンセントを、〈むしろ、この国で、あなた自身の日本をみつけ出すべきです〉と忠正は諭す。その後、精神を病み、鉄格子の中で描いたセーヌの星空と画家自身を思わせる孤高の糸杉を前にしてテオに言う。

〈……成し遂げたんだな〉〈とうとう、フィンセントは描いたんだ。彼が、いちばん描きたかったものを〉

「極限状態であんな凄い絵が描けるとは、本物の芸術家はどん底でこそ最大の力を発揮できるという1つの結論であり、奇蹟ですよね。

世界に臆せず挑んだ忠正も『今のままでいいんだよ』なんて決して言わないし、彼がテオに言う〈ゴッホを世界に認めさせるために強くなってください〉という台詞を、私は現代を生きる全ての人へのエールとしてシェアしたかったんです」

あくまでも双方向だった日本と西欧の関係、そして物理的距離も超える想像力や憧れの可能性についても4人の物語は教えてくれ、私たちはまた1つ、ゴッホの絵を見る新たな目を得た。

□●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2017年12.15号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/06/29)