【著者インタビュー】柴門ふみ『薔薇村へようこそ(1)』/親子だから、家族だから、全部分かり合えるというのは、もう通用しません

大ヒットした『恋する母たち』から一転、作者が新たなテーマに選んだのは夫婦。その理由と創作の秘密に迫るインタビュー!

【SEVEN’S LIBRARY SPECIAL】

「問題のない家族はないのに、誰かと比較して自分を追い込んではいませんか?」

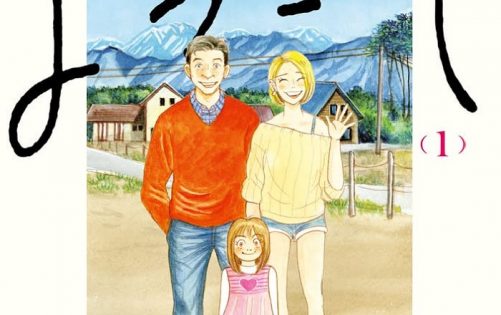

『薔薇村へようこそ(1)』

小学館 715円

柴門さんが令和の「家族のかたち」を描いて話題となっている作品の単行本第1巻が7月29日に発売に。丸木倫太郎は「薔薇の郷別荘地」の管理事務所スタッフとして、別荘管理業務のほか、移住希望者に新築・中古の別荘を紹介している。そこは東京から2時間弱、「山麓の森の中でセカンドライフを」との惹句に誘われて、訳ありの人たちが集う。第1巻には、〈1年前までは平凡なサラリーマンだったんですがね〉と言う西山慶一(50才)が明かす深い事情を描いた「CASE1」と、大手商社に勤める夫の定年を機に、なぜか〈あたし一人よ。離婚するの〉と、一人での移住を考えて"娘"と訪れた貴島英子(58才)の喪失と再生までを描いた「CASE2」を収録している。

柴門ふみ

(さいもん・ふみ)1957年徳島県生まれ。’79年漫画家デビュー。’83年『P.S.元気です、俊平』で講談社漫画賞、’92年『家族の食卓』『あすなろ白書』で小学館漫画賞を受賞。代表作の一つ『東京ラブストーリー』はドラマ化され社会現象にもなった。ほかに『同・級・生』『Age,35』『非婚家族』『恋する母たち』など数多くの作品が映像化されている。『結婚の嘘』『老いては夫を従え』『オトナのたしなみ』などエッセイ集のファンも多い。

母たちの恋愛以上に夫婦にはドラマがある

母親たちの恋愛をリアルに描いた、柴門ふみさんの本誌連載『恋する母たち』は大きな話題になり、連続ドラマにもなった。その柴門さんの最新作『薔薇村へようこそ』(「ビッグコミックオリジナル」で連載中)は、家族のかたちがテーマになっている。

「『恋する母たち』を描いている途中で気づいたんです。母たちの恋愛以上にドラマがあるのは夫婦だな、って。婚外恋愛は、じつは割と単純なんです。がーっと盛り上がって、すっと醒める」

『東京ラブストーリー』をはじめとする恋愛漫画を次々、大ヒットさせ、「恋愛の教祖」とも言われた柴門さん。その柴門さんが、当事者にとっては大事件である婚外恋愛は「単純」だと言うのだ。

「恋なんて性欲ですよ。だけど、夫婦っていうのは、性欲以外にもいろんな要素が組み合わさって、関係性もすごく複雑なんですよね。二人が出す答えも一つじゃない。はたから見れば、とっとと別れちゃえばいいのに、と思う夫婦がずっと別れなかったり、逆に、あんなに仲がよかったのに、という夫婦があっさり別れたり。ドラマとしても、すごく面白い。それから、『恋する母たち』の中でも母と息子のエピソードをいくつか描きましたけど、親子についてももう少し掘り下げてみたくなりました」

新作漫画の舞台になるのは、東京から車で2時間弱で行けるという設定の別荘地、薔薇村だ。管理事務所で働く丸木倫太郎という青年が、さまざまな事情を抱えた中高年の男女と出会い、管理人の心得は、「お客様には決して深入りしないこと」だと知りつつ、彼ら彼女らの人生の物語を、はからずも聞くことになる。倫太郎自身、東京生まれ東京育ちの元サラリーマンで、薔薇村に来るまでにはどうやら事情があるらしい。

定年後、あるいは早期退職して、地方への移住を考える人が増えている。長引くコロナ禍は、そうした傾向をさらに後押ししているようでもある。その点でも、タイムリーさを感じる舞台設定だ。

「地方への移住を選ぶ人、増えているみたいですね。どういうことなんだろうと興味を持っています。『薔薇村ってよさそうだな』って思ってもらえるといいけど、最初に私の頭にあったのはあくまで家族の物語で、舞台として地方都市を選んだということです。

最新回では、話の中に『火の見

『薔薇村へようこそ』の「CASE1(第1話)」は、移住物件を探しに一人で薔薇村を訪れた50才の西山慶一が主人公だ。企業戦士で、家庭を顧みることなく妻子に出て行かれた西山だが、マッチングアプリで20才以上年の離れたシングルマザーの

「CASE2」の

CASE1より。

CASE2より。

「私だけが不幸だ」ってみんな思っている

描かれるのはどちらも、ほころびの目立つ、完璧ではない家族の姿だ。今回の作品で、柴門さんは、問題含みの家族を描こうと決めていたのだろうか。

「そうですね。というより、問題のない家族はないと思っています。私の周囲を見てもそうで、夫婦仲がよくても、そこにいたるまでにすごいドラマや葛藤があったり、子どものことで問題を抱えていたりしますから。

私、8年前から犬を飼っていて、近所の公園を散歩させているんですけど、犬の散歩でいろんな人と知り合って。なんとなく親しくなり、ちょこちょこ話をするようになりました。みなさんのお話を聞くだけでも、『いや、人生ってすごいな』と思いますよ」

「CASE2」に、「死んだ息子だけはどうしても諦めきれない」というせりふが出てくる。バラバラになった夫婦を結び直す、物語の鍵ともいえるせりふだが、じつはこれも、犬の散歩で知り合った男性が、ふともらしたひとことだそうだ。

「すごく成功して、いまはもうリタイアした方でしたけど、ずっと心に残ってたんですね。そういうきっかけがないと、私は漫画が描けないんですよ。自分が出会った人の言葉でも、すごくよくできた映画でも小説でもいいんですけど、何かひっかかりがあって、そこから広げていく。ちなみに、『CASE1』の万里凛の話は、マリリン・モンローの、〈女の子が本当に求めているのは男はみんな同じじゃないことを証明してくれる、たった一人の男だけなの〉という言葉からつくったものです」

犬友、ママ友に限らず、中学生のころからずっと、柴門さんはみんなの話の聞き役だったという。誰それさんを好きになったといった話を、女の子からも男の子からも相談されることが多かった。

「相談されるといっても、ただずっと人の話を聞いてるだけなんですけどね。自分のことを話すのがあんまり得意じゃなかったので、聞いているほうがラクだったのかもしれません。

いまだってそれと同じで、『そう、そう、そうですね』ってうなずくだけで、自分の意見なんて言いません。そんなの求められていませんし。聞いた話もすぐ忘れてしまうんですけど、漫画を描いているときに、ふっと、そういえばあの人、こういうこと言ってたな、って思い出すことがあって、それを適所に織り込んでいく、みたいなことはあります。

『恋する母たち』のときもそうでしたけど、漫画のために不倫している人を取材する、ということはしないんですよ。そういうときって、人はなかなか本当のことを話してくれません。構えたり、自分を飾ったりもするので、あまり面白い話は聞けないんですよね」

問題のない家族はない、という柴門さんの言葉に、不意を突かれる思いがした。つい、よその家と自分を比べてしまいがちだが、「理想の家族」なんて、もしかしたらどこにも存在しないものなのかもしれない。そう考えれば、救いにもなる言葉である。

「みんな、『私だけが不幸だ』って思っているんですよね。そう思ってしまうのはたぶん、本音で語り合う機会が減っているからじゃないでしょうか。自分の幸せそうな姿をインスタにあげて、『いいね』をもらって満足する、いまはそんな世の中じゃないですか。誰かと比較して、自分自身をどんどん追い込んでしまうところがある。

素敵な家族だと人に思われたいとか、そういう気持ちを手放すことができればいいけど、なかなか難しいでしょうね」

人間は変わることができるから、絶望はしない

「CASE1」の主人公西山慶一は、〈嘘は嫌いだ〉と言って万里凛を追い詰めてしまうが、後になって、〈本当のことを全て話せるなんてごくわずかの幸運な人だけなのに‥‥〉と考え直す。

「家族のあいだで嘘をついちゃいけない、なんでも話し合って分かり合わなきゃいけない、とか、家族は一つじゃなきゃいけない、親子だから全部分かり合える、とかいうのも昭和の価値観で、たぶん、それはもう通用しないですね。むしろ、全部しゃべらなくていいから、これぐらいの距離でいましょう、みたいな感じじゃないと続かないんじゃないかと思います」

人間に対してもそうで、完全な悪人も、完全な善人もいないと思う、と柴門さん。

「嫌なのに、どこか憎み切れなくて、離婚せずに夫婦でい続けているけど、それが正解かどうかわからない、みたいなあいまいさを抱えた人が割と多いんですよね。それから、人間は変わることができますから。その点で私は絶望しないです。ただ、まあ自分で考えて変わるとしたら50代ぐらいまでかな。60代を過ぎると、なかなか難しいかもしれません」

柴門さん自身、第一線で漫画を描きながら、二人の子どもを育ててきた。

「昭和の終わりに子どもを産んだので、子育てしたのは平成でしたけど、昭和の考えそのものでしたね。子どもが18才になるまでは、何があっても、嘘でもいいから家族のかたちは守り抜こう。嘘でもいいから、ってちょっと語弊がありますけど(笑い)、子どもの前では、できるだけ、ただの明るいお母さんでいようと思っていました。

朝食とお弁当だけはつくろうと決めていました。『これだけやって、もし子どもがグレたらしょうがない』って、自分への言い訳なんですけど、決めたルールを守りました。何しろ考え方が昭和なものですから、保育園に預けることもせず、仕事をセーブして、午後5時には仕事場から家に戻るようにして、それまでの時間は母と夫の母に協力してもらって何とか切り抜けました」

ちなみに夫で漫画家の弘兼憲史さんは「昭和の男」でもあり、子育てにはほぼ、タッチしなかったそうだ。

いまは長女、長男ともに独立して結婚し、長女のところに3才、1才の孫がいる。

「娘には、『早く保育園に預けたほうがいいよ』って言いました。娘にも仕事がありますし、私は母たちのように預かれませんからね(笑い)」

『薔薇村へようこそ』の第1話がこちらから無料で読めます!

SEVEN’S Question SP

Q1 最近読んで面白かった本は?

川上弘美さんの『三度目の恋』。在原業平がモチーフの、時空を超えた壮大な恋愛小説で、古語と現代語の融合もみごとです。

Q2 新刊が出たら必ず読む作家は?

川上弘美さんですね。

Q3 座右の一冊は?

小林秀雄『考えるヒント』。断捨離してるときに、好きなところを抜き書きしたノートを見つけました。「センセーショナルな書き方をすれば、弱い頭脳を充分に惹きつける事が出来るというところが、小説家の大きな誘惑となる」。漫画家も同じで、戒めになりますね。

Q4 最近見て面白かったドラマや映画は?

Netflixで見た『ファーザー』。アンソニー・ホプキンスが認知症の父親を演じ、父の視点、娘の視点で見える世界が全然、違ってくる。一緒に見ていた夫が、「どっちがほんと?」と聞くので、「娘のほうが現実でしょ」と教えてあげました。

Q5 最近気になる出来事は?

自分の老い、衰えが気になります。『恋する母たち』を描き始めたのが60才ぐらいで、いま65才ですけど、体力が全然違う。気力はあっても体力的に仕事ができないときがこの数年のうちに来るんじゃないかと思う。これ以上、体力が落ちないようにどうすればいいか考えています。

Q6 何か運動はしてますか?

犬の散歩以外してないです。老人専用のジムがあるといいですね。

Q7 最近ハマっていることはか?

孫と遊ぶこと。3才の孫は車にしか興味がなくて、車関係の言葉ばかり話すので、一緒に遊んでいるうち、車の知識がすごく増えました。

柴門さんが座右の一冊に選んだ『考えるヒント』。ノートには、文章の一節を丁寧な文字で書き写している。

●取材・構成/佐久間文子

●撮影/藤岡雅樹(本誌)

(女性セブン 2022年8.11号より)

初出:P+D MAGAZINE(2022/08/17)