バーテンダーから大学教授まで。大人の色気を感じる“色男”が登場する小説5選

『グッド・バイ』(太宰治)の主人公・田島周二や、レイモンド・チャンドラーによるシリーズ小説に登場する名探偵フィリップ・マーロウなど、古今東西の小説の中からとっておきの“色男”たちをご紹介します。

小説を読んでいて、男性キャラクターの所作や言動に思わずドキッとしたことはないでしょうか。太宰治の小説の人物に代表されるような退廃的でどこか情けない男性や、ハードボイルド小説に登場する知的で余裕のある男性、はたまた恋愛小説の中で女性を魅了するミステリアスな男性──など、小説の中には時折、“大人の色気”を感じさせる男性キャラクターが登場します。

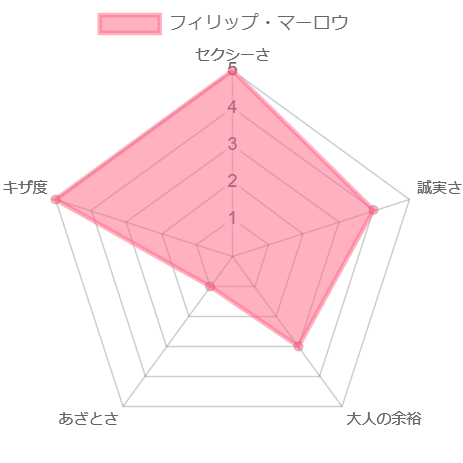

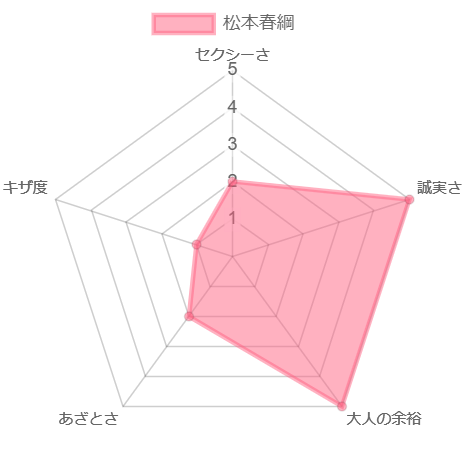

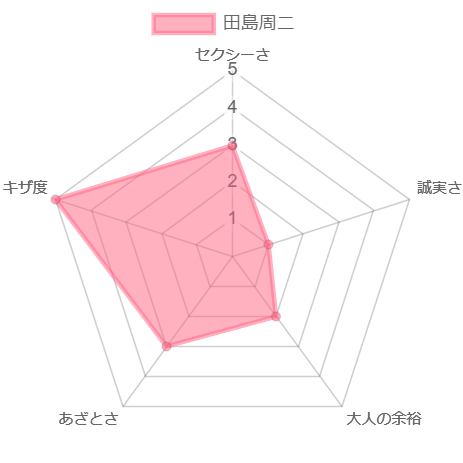

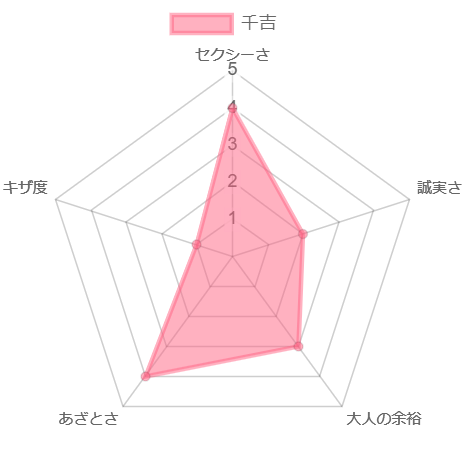

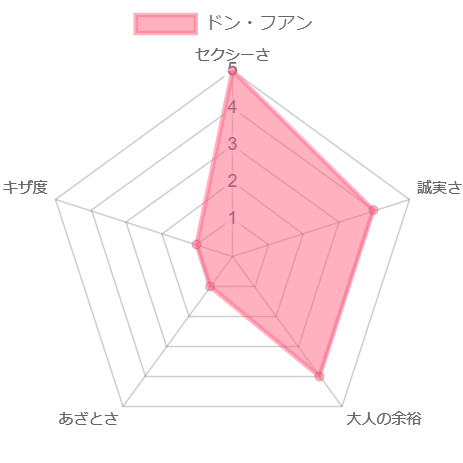

今回はそんなとっておきの“色男”たちを幅広いジャンルの小説の中から5名セレクトしてみました。作品の紹介とともに、“色男”たちそれぞれの魅力をレーダーチャート付きで解説します。

1.「何のためにとっておいたの?」「君のために」──『ロング・グッドバイ』フィリップ・マーロウ

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4152088001/

“大人の色気”を感じさせる小説のキャラクターと聞いて、最初にフィリップ・マーロウを思い浮かべる人は少なくないのではないでしょうか。ハードボイルドな男性の代名詞とも言える私立探偵・マーロウは、レイモンド・チャンドラーによる小説『ロング・グッドバイ』や『大いなる眠り』などに登場する人物です。

フィリップ・マーロウは、ロサンゼルスで私立探偵をしている40代の男性。権威には決して屈しないタフな性格ですが、一方で弱者を見捨てることのできないやさしさを持ち合わせており、女性にもよくモテます。

彼の“色男”ぶりがよく表れているのは、『ロング・グッドバイ』の終盤のシーン。ある女性を家に招き入れたマーロウは、「何か飲む?」と彼女に尋ねます。

「シャンパンはいかがかな」と私は言った。「アイス・バケツの用意はないが、よく冷えているよ。二年ほど前からずっととってあるからね。コルドン・ルージュが二本。悪くないものだ。とりたててシャンパンに詳しいわけじゃないが」

「何のためにとっておいたの?」

「君のために」

彼女は微笑んだ。でも私の顔から目をそらさなかった。「顔じゅう傷だらけ」、指をのばして私の頬にそっと触れた。「私のためにシャンパンをとっておいた? よく言うわね。私たち、会ってからまだ二カ月にしかならないのよ」

「じゃあ、君に会える日をずっと待っていたのさ。とってこよう」

思わず赤面してしまいそうなほどキザな台詞のオンパレード。彼は女性に「あなたはタフで、シニカルで、ひねくれて、冷酷な人だと思っていた」と本音を打ち明けられると、「何かの加減でそうなることがあるかもしれない」と冗談で返します。こんな気取った振る舞いが嫌味なく板についてしまう人物こそ、名探偵・フィリップ・マーロウなのです。

2. 「よくご挨拶できましたね。えらいえらい」──『センセイの鞄』松本春綱

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167631032/

川上弘美の小説『センセイの鞄』に登場する松本春綱・通称“センセイ”は、60代後半の元教師。キザなことを言ったり女性を積極的に口説いたりするタイプではありませんが、酒好きで気取らない、いつでも穏やかな人物です。

主人公の30代女性・ツキコは、高校時代の国語教師だったセンセイと、駅前の飲み屋で偶然再会します。酒の肴の好みが同じだったことをきっかけに、店で顔を合わせると少しずつ世間話をするようになったふたりでしたが、その距離が急激に縮まったのは年が明けたばかりのある夜のことでした。家の蛍光灯を替えようとして怪我をしたツキコは、芋づる式に嫌なことを次々と思い出してしまい、ひとり暮らしの部屋を思わず飛び出します。寒さに震えながら夜の街を彷徨っていたツキコの前にセンセイが偶然現れ、ふたりは急遽お酒を飲むことに。

燗をつけた徳利を持ち上げ、センセイの杯に注いだ。突然体があたたかくなって、わたしはまた泣きそうになった。でも泣かなかった。泣くよりも、お酒を飲むほうが、よかった。センセイ、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ひといきに言うと、センセイは笑った。ツキコさん、よくご挨拶できましたね。えらいえらい。そう言って、わたしの頭を撫でた。センセイに撫でられながら、わたしはゆっくりとお酒をすすった。

下心のある人が言えば、途端に下品になりそうな「えらいえらい」というひと言。しかしそれ以上のスキンシップもなく穏やかにお酒を飲むセンセイの所作には、大人らしい余裕が見てとれます。ツキコはそんなセンセイに、少しずつ惹かれていくのでした。

ただ知的で誠実なだけでなく、酔い潰れてツキコたちに暴言を吐いてきた若者のピアスを盗り、「すってやりました」と飄々と言ってのけるような大胆さも持っているセンセイ。ケレン味のあるそのキャラクターに、誰しも思わず引き込まれてしまうはずです。

3.「いったい、お前には、女が幾人あるんだい?」──『グッド・バイ』田島周二

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101006083/

文豪・太宰治による未完の絶筆『グッド・バイ』の主人公・田島周二もまた、“色男”のひとりです。しかし彼はフィリップ・マーロウのような一匹狼でもなければ、“センセイ”のように知的で穏やかなタイプの男性でもありません。とことん情けなく、それでいてどこか母性本能をくすぐるような田島は、まさに太宰治の真骨頂とも言うべきキャラクターです。

田島は34歳の雑誌編集者。戦争中に疎開先で出会った女性と結婚しましたが、現在はその妻と娘を実家に残し、単身で東京に暮らしています。彼はとにかく女性にモテる男で、編集者の裏でしている闇商売で稼いだお金で飲み歩き、なんと10人近くもの女性と交際していたのでした。そんな田島が、そろそろ東京に小さな家を買い、田舎から妻と子どもを呼び寄せ落ち着いて暮らそう……と決心したのをきっかけに、愛人たちひとりずつに別れを告げに行くというのが『グッド・バイ』のあらすじです。

このストーリーからもわかるように、田島は複数の女性と関係を持つ不誠実な男でありながら、同時に、全員にきちんと話をつけに行こうとする妙な律儀さも持ち合わせています。田島の知人である文士はそんな彼の性格を、“そりゃ、もてるよ”と評します。

「もっとも、多情な奴に限って奇妙にいやらしいくらい道徳におびえて、そこがまた、女に好かれる所以でもあるのだがね。男振りがよくて、金があって、若くて、おまけに道徳的で優しいと来たら、そりゃ、もてるよ。当り前の話だ。お前のほうでやめるつもりでも、先方が承知しないぜ、これは。」

「そこなんです。」

ハンケチで顔を拭く。

「泣いてるんじゃねえだろうな。」

「いいえ、雨で眼鏡の玉が曇って、……」

「いや、その声は泣いてる声だ。とんだ色男さ。」”

闇商売の手伝いをして、道徳的も無いものだが、その文士の指摘したように、田島という男は、多情のくせに、また女にへんに律儀な一面も持っていて、女たちは、それ故、少しも心配せずに田島に深くたよっているらしい様子。

自分から愛人を10人も作っておいて泣き出すとは、なんと身勝手な振る舞い……、と思ってしまいますが、この気弱さと憎めなさが同居する人物像に、太宰らしいユーモアのセンスを感じる方も多いのではないでしょうか。田島はこのあと、一人目の愛人に別れを告げる際に、札束をそっと持たせて「グッド・バイ。」とささやくというキザなのか卑怯なのかわからない手を使いますが、そのおかしさや切なさも含めて印象に残る“色男”と言えるでしょう。

4. ちょっとどこにも見られないような美男であった── 『肉体の学校』千吉

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4480026304/

文豪・三島由紀夫による長編小説『肉体の学校』。本書に登場するバーテンダー・千吉もまた、魅力的で謎めいた人物です。

千吉は、池袋のゲイバー「ヒアシンス」で働く大学生。洋裁店のオーナーで“離婚成金”の主人公・妙子は、その美しさと裕福さでさまざまな男たちを虜にしてきた過去を持ちますが、初めて千吉の姿を店で見るなり、彼の美貌に衝撃を受けてしまいます。

カウンターの淡い照明の中に、胸から上を見せている一人の青年が、彫像のような横顔をうつむけていた。ボオイに応えて、彼が正面へ向けた顔は、凛々しい眉といい、男らしい顔の造作といい、ちょっとどこにも見られないような美男であった。

いつもなら造作もなく男性を誘うことのできる妙子でしたが、千吉と店の外で会う約束を取りつけるまでには時間がかかりました。やっとのことで食事の約束をし、いつものようにきらびやかなブランドもので固めた服装で千吉を待っていた妙子。喫茶店に遅れてやってきた彼の革ジャンに下駄という出で立ちに驚きますが、腹を立てようにもその飄々とした言動に飲まれ、より一層彼に惹かれてしまいます。

「今度はダンスに行きましょうね」と千吉とまた会う約束をした妙子は、健気にも彼に合わせ、着慣れない徳利のセーターに流行遅れのスカートという服装で待ち合わせ場所の喫茶店に足を運びました。しかし、約束の時間から20分が過ぎているにも関わらず、千吉はそこにいませんでした。

妙子は、すっぽかされたか、約束を忘れたか、だと苦い心に決めてしまった。

奥の椅子に斜めうしろ向きに掛けていた紳士が立上って、

「よお」

と言った。それは一分の隙もないスーツの千吉であった。一目でイギリス物とわかる焦茶の渋い格子縞の三つ揃、すばらしく好みのいい伊太利風のタイ、磨き上げた靴、胸もとの白いハンカチ、……妙子は呆れて、しばらく物が言えなかった。

こんな風に、先の読めない振る舞いばかりをする千吉に、妙子はあっという間に夢中になっていきます。「あなたみたいなのは詩人なのよ」「女はみんな喜ぶわ」と千吉に告げる妙子。ミステリアスで、わがままささえセクシーに思わせてしまう千吉は、まさに王道の“色男”です。

5. 彼はそれまで一人の女も誘惑したことはなかった──『ドン・フアン(本人が語る)』ドン・フアン

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4384056028/

2019年ノーベル文学賞受賞者で、ドイツ語文学界の重鎮であるペーター・ハントケ。彼の最新の小説『ドン・フアン』は、その名の通りドン・フアン(伝説的なプレイボーイ)を主人公とする物語です。聞き手の“私”が営むパリの宿屋にある春の日に突如現れたドン・フアンが、過去の7日間の旅の話と、その中で出会った女性たちの話を語っていきます。

本作の中でドン・フアンは、本人も決して意図することなく女性を惹きつけてしまう人物として描かれています。

ドン・フアンは誘惑者ではなかった。彼はそれまで一人の女も誘惑したことはなかった。(中略)反対に、ドン・フアンも一度も女から誘惑されたことはなかった。誘惑しているつもりの女に、好きにさせてやったというようなことも、ひょっとしたら、あったかもしれない。だがたちまちのうちに、女は、それが誘惑になどなっていないこと、この男が誘惑される役にもその反対にもなってないことを悟らされる。

ドン・フアンの力は彼の眼から来ていた。その眼差しが何らか訓練して身につけたものではあり得ないことは、わざわざ断るまでもなかった。そんなものは決して望んだことも、企んだこともなかった。それでも彼は、女に眼を向けた瞬間に宣明されるであろう自分の力というか意味を、支配者然としてではなく、どちらかというとほとんど不安げに、意識していた。(中略)自分の眼を彼女に向けるということは、最終的に、二人ともにとって、もう後戻りはあり得なくなることを意味していた。そしてそれは、その一瞬以上のこと、一夜以上のことだった。

ドン・フアンはまるで運命のように、違った女たちと次々に関わり合いになり、すべての女性たちに熱狂的なほどの“親和性”を感じさせてしまいます。彼女たちとのエピソードの詳細は決して語られないものの、ドン・フアンは出会ったすべての女性たちを引き寄せ、やがてそのすべての女性たちと別れることとなります。

ドン・フアンと聞くと言葉巧みに女性たちを虜にする屈強な男性をイメージするかもしれませんが、ハントケ作品のドン・フアンは誠実かつ内省的で、なによりとても孤独です。しかし、このような受動的な人物こそが現代のリアルなドン・フアンなのかもしれない──と思わされます。

おわりに

ひと口に“色男”と言っても、決して積極的にはアプローチをしない人物からキザな台詞を惜しげもなく吐く人物、そして強烈なギャップで女性の心を射止めてしまう人物まで、さまざまなキャラクターがいることをおわかりいただけたのではないでしょうか。

ご紹介した5冊の小説は、どれもタイプの違った男性キャラクターの魅力を味わえる作品です。今回の記事で気になる“色男”ができた方はぜひ、彼らが登場する小説を手にとり、その世界を堪能してみてください。

初出:P+D MAGAZINE(2021/11/05)