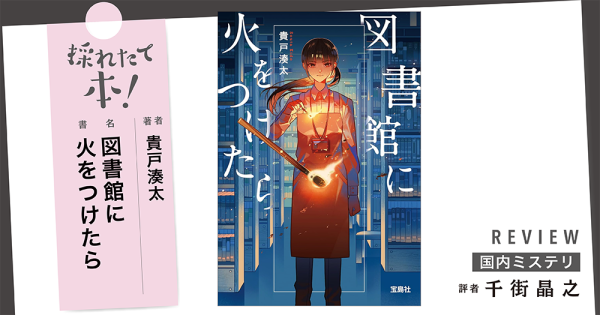

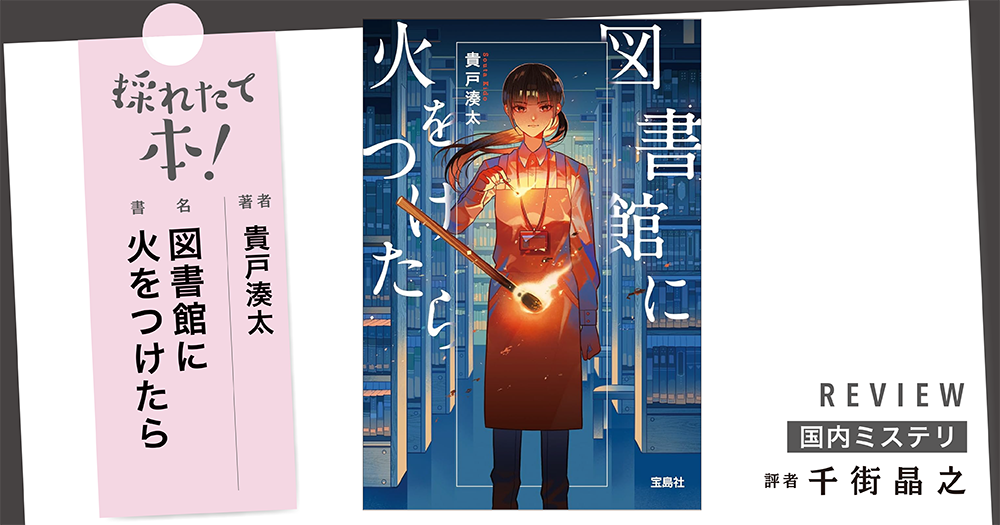

採れたて本!【国内ミステリ#28】

弱いけれども強く、強いけれども弱い。それが紙というものである。現存する日本最古の紙は東大寺の正倉院が所蔵する、702年に美濃(現在の岐阜県)などで製造されたものだという。そんな大昔の紙でも保管の条件によっては現代まで残り得るのだが、一方、水や火などで簡単に損なわれてしまうのも紙なのだ。

従って、大量の紙を所蔵する図書館では防火管理が徹底されているのだが、そんな図書館の火災から開幕するのが、貴戸湊太の長篇『図書館に火をつけたら』である。

千葉県の七川市立図書館で火災が発生した。千葉県警捜査一課の刑事・瀬沼貴博は休日で実家にいたが、たまたま現場の近くだったため真っ先に駆けつけた。火の気などない筈の地下書庫から出火し、図書館全体に燃え広がったというのが不可解だ。しかも、その地下書庫からは黒焦げの他殺死体が発見される。現場に窓はなく、出入り口のドアは1カ所だけだが、内側にスチール棚が倒れていたため、放火殺人犯はそこから出入りできない。つまり密室殺人──。瀬沼は捜査の難航を予感する。

地下書庫のドアのカードキーを持つ者は6人。そのうち館長の尾倉は、大胆な改革によって来館者を増加させたものの、弊害を伴うそのやり方に反感を抱く職員もおり、職場の人間関係はギスギスしている。瀬沼は、6人の中に旧知の人間を2人見出す。1人は、瀬沼がこの図書館に入り浸っていた小学生時代から面識がある司書の神野果歩。もう1人は、小学生だった時の知り合いで、今は司書となった島津穂乃果だ。小学生時代の穂乃果の「名探偵」ぶりを知る瀬沼は、今回の放火殺人事件でも彼女の知恵を借りようとする。

被害者の身元はやがて判明するが、カードキーを持たないその人物が地下書庫に入れた理由はわからない。また密室トリックも、穂乃果の知恵をもってしてもすぐには解けず、謎は深まるばかりである。地味になりがちな捜査パートに挟み込まれた、図書館という場所に救われた瀬沼の過去の回想はジュヴナイル・ミステリとして物語全体のアクセントとなっているし、水濡れした蔵書の修復方法など、図書館に関する専門知識も豊富で勉強になる。

ラストは関係者全員を集めての謎解きとなるが、一見もっともらしい最初の消去法推理が、新たな指摘によって覆される鮮やかさは圧巻だ。第五章が終わった段階で「読者への挑戦状」が挿入されているので、是非そこで真犯人が誰かを推理してほしい。本格ミステリとしてのセンスの良さを感じさせる作品である。

評者=千街晶之