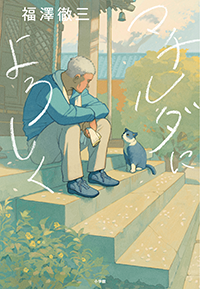

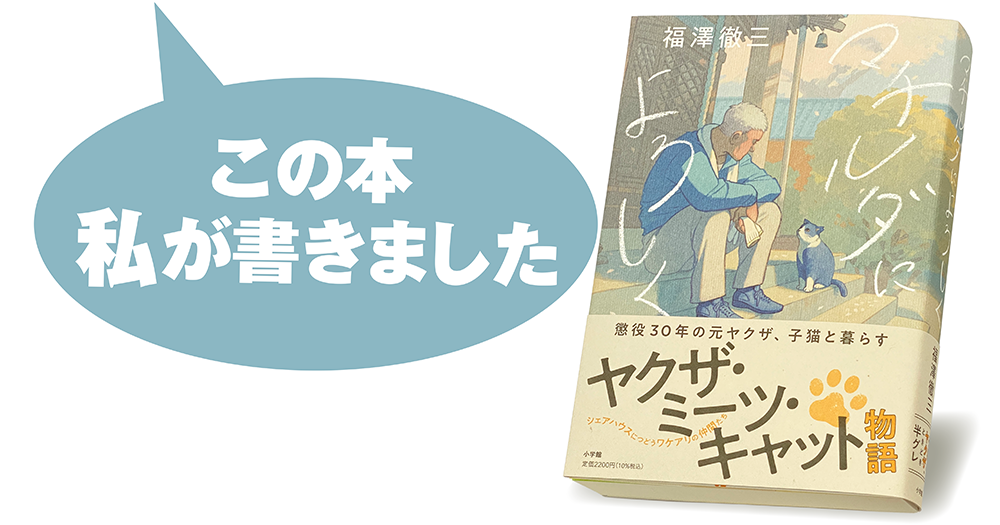

福澤徹三『マチルダによろしく』

昭和も令和も変わらないもの

本書は、ふたりの視点で物語が進んでいく。ひとりは30年の服役を終えて出所した鳶伊仁、もうひとりはコロナ禍で仕送りが絶えて大学を中退した久我壮真。65歳の元ヤクザと21歳のフリーターは、金銭的な理由からシェアハウスに住みはじめる。同居人は、職を失い妻子に見捨てられた中年男と無愛想なはたちの女の子。

鳶伊と壮真はハチワレの仔猫、マチルダを拾ったのをきっかけに便利屋で働くが、ふたりと同居人たちは狡猾で残忍な半グレ集団とのトラブルに巻きこまれる。以上が簡単なあらすじである。ふたりの視点を選択したのは、鳶伊が生まれ育った昭和と、壮真が生きる令和を対比させたかったからだ。

私事で恐縮ながら1962年生まれのわたしは、時代の変遷をこの目で見てきた。わたしが幼いころ住んでいた借家には、テレビはおろか電子レンジや洗濯機やエアコンもなかった。誰もがスマホやパソコンを使いこなす現代とは、利便性や効率性において雲泥の差がある。時代の流れといえばそれまでだが、昭和から令和にかけての生活の変化は急激すぎるように感じられる。それにともなって、ひとびとの生きかたも大きく変わった。

少子高齢化が進み、地域や家族の結びつきが希薄になった現代、経済格差が拡大する一方で、他人を許さない不寛容社会も加速している。人生は金がすべてという価値観が蔓延し、老いも若きも損得勘定に余念がない。しかし昭和という時代は、損得を抜きにした義理人情が生きていた。金儲けよりも清貧が、自己主張よりも自己犠牲が尊ばれた。といって当時を賛美するつもりはない。昭和の常識は令和の非常識といわれるとおり問題も多々あったし、過去の物差しでいまは計れない。その逆も然り。

ただ、ほんとうにひとの心を満たすのは、金銭や快楽では得られないものではないか。それは昭和も令和も変わらないのではないか。この物語を書いたのは、そんな思いからである。

福澤徹三(ふくざわ・てつぞう)

1962年、福岡県生まれ。デザイナー、コピーライター、専門学校講師を経て作家活動に入る。08年『すじぼり』で第10回大藪春彦賞を受賞。著書に『東京難民』『忌談』『白日の鴉』『Iターン』『そのひと皿にめぐりあうとき』『羊の国のイリヤ』『俠飯』など多数。