【没後40年】金田一耕助の生みの親、横溝正史のおすすめ作品

『犬神家の一族』や『八つ墓村』といった数多くの代表作を持つ推理小説作家、横溝正史。没後40年を迎えてもなお多くのミステリファン・探偵小説ファンを惹きつけてやまない横溝正史のおすすめ作品を、あらすじ付きで紹介します。

名探偵・金田一耕助が活躍する探偵小説シリーズでよく知られる作家・横溝正史。ホラーやオカルトの要素も取り入れた横溝の本格推理小説は、没後40年を迎える現在もなお、多くのファンの心を掴んで離さずにいます。

金田一耕助シリーズはたびたび映画化・ドラマ化もされたことから、石坂浩二や豊川悦司、片岡鶴太郎、吉岡秀隆──といった俳優の名演によって作品を知った方も多いかもしれません。今回は、横溝正史の小説にまだあまり触れたことがない方に向け、代表作やおすすめ作品のあらすじと魅力を紹介します。

『獄門島』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B009GPM6YI/

『獄門島』は、横溝が1947年に発表した長編推理小説。名探偵・金田一耕助シリーズの2作目にあたります。瀬戸内海に浮かぶ孤島を舞台に、俳句を用いた見立て殺人が起きる──という魅力的なストーリーの本作は、金田一シリーズのなかでも特に人気が高いばかりでなく、ミステリファンによってしばしば“日本最高のミステリ”とも称される作品です。

物語は、名探偵・金田一耕助が、戦時中に共に戦った友人・

「死にたくない。おれは……おれは……死にたくない。おれがかえってやらないと、三人の妹たちが殺される……だが……だが……おれはもうだめだ。金田一君、おれの代わりに……おれの代わりに獄門島へ行ってくれ」

この遺言を受け、ひとりで獄門島に渡った金田一。獄門島は因習の残る田舎で、千万太の家系である鬼頭家とその分家が、長年に渡って対立しているのでした。また、島には、千万太の異母妹である月代・雪枝・花子という三姉妹が暮らしていました。

金田一は千万太の通夜に参加した日の晩、殺人事件に出くわしてしまいます。犠牲者は三姉妹の三女・花子で、彼女は絞殺され梅の木に逆さに吊るされるという世にも無残な死に方をしていました。そして、“三人の妹たちが殺される”という千万太の予言通り、花子のあとには雪枝、そして月代も、奇妙かつ残忍な手口で殺されていくのでした。

金田一は事件の捜査を進めるなかで、花子が死んだ場所でもある寺の屏風に書かれていた3つの俳句に注目します。

鶯の身を逆に初音かな

むざんやな甲の下のきりぎりす

一つ家に遊女も寝たり萩と月

一連の殺人が俳句になぞらえた見立て殺人であることに思い至った金田一は、その犯人を見つけるべく奔走するのです。

横溝は、ヴァン・ダインの傑作長編である『僧正殺人事件』に影響を受け、マザーグースの歌の内容に従って殺人が実行されていく見立て殺人のような小説を自分も書いてみたい──と思ったことから本作のストーリーを作り上げたと語っています(エッセイ『真説 金田一耕助』より)。殺人のアイデアもさることながら、閉鎖的かつ封建的な孤島という恐ろしい舞台も、作品を一層魅力的なものにしています。

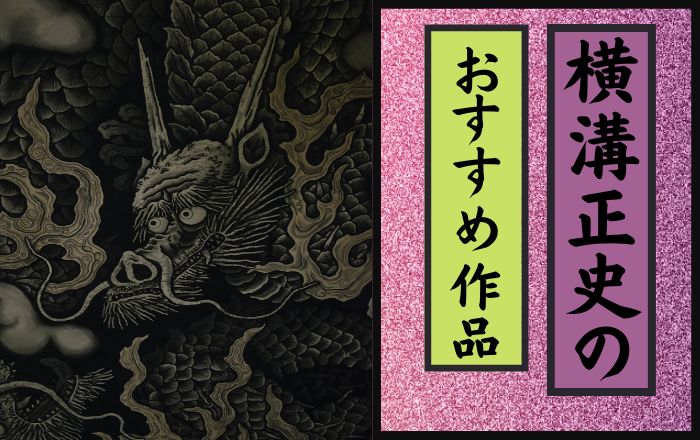

『八つ墓村』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B009GPM72O/

『八つ墓村』は、金田一耕助シリーズの長編第4作にあたる作品。その内容を詳しくは知らずとも、作中で「濃茶の尼」という名の老婆が鬼気迫る様子で発する「八つ墓村の祟りじゃ!」という台詞には聞き覚えがある方も多いのではないでしょうか。

物語の舞台は、山中の寒村・八つ墓村。この村には戦国時代、戦いから逃げ延びてきた8人の落ち武者が住んでいたものの、懸賞金に目がくらんだ村人たちが落ち武者らを皆殺しにしたという凄惨な過去がありました。落ち武者らが死の間際、村人たちに向かって「七生まで村を祟る」と呪詛の言葉を吐いたことから、村ではのちに祟りを恐れた人々によって墓が作られ、「八つ墓村」と呼ばれるようになった──という歴史を持っています。

この村には因縁が多く、落ち武者事件から数百年が経った大正時代にも、ある残忍な事件が起こりました。落ち武者事件の首謀者の子孫である男・要蔵が、妻子がいる身でありながら鶴子という女性に恋をし、鶴子がその思いに応えなかったことを理由に逆上して、自分の妻子を含む村人32人を殺戮したのです。鶴子は幼い子どもを連れて親戚宅に身を寄せていたため無事でしたが、その後、要蔵にまつわるフラッシュバックに何度も悩まされ、若くして亡くなってしまいました。

それから20年余りが経った1940年代、母を亡くし天涯孤独の身となっていた本作の主人公・辰弥が、「あなたを捜している人物がいる」という話を聞きつけ、法律事務所に出向きます。この辰弥こそ、鶴子が要蔵の狂気から守り抜いたひとり息子なのでした。辰弥は自分が八つ墓村に縁のある人物だということを知りませんでしたが、母方の祖父だという人物・丑松に説得され、八つ墓村に足を伸ばすことを決心します。

しかしそんな話をしていた矢先、丑松が血を吐いて倒れ、辰弥の目の前で死んでしまうのです。丑松のあとにも要蔵の一家と関係のある人物たちが次々と殺されていき、辰弥は村人たちからしだいに、要蔵の狂気の血を引いた殺人鬼なのではないか──と疑われ始めます。

意外性のある犯人やトリックはもちろん、八つ墓村という舞台の因習や迷信深い村人たちの排他性も、本作のオカルティックな雰囲気を強めています。物語の終盤までどの村人が辰弥の味方で、どの村人が彼を憎んでいるのかが見えてこない恐ろしさが、作品の展開を先の読めない緊張感のあるものにしています。

『犬神家の一族』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B009GPM6WU/

『犬神家の一族』は、『獄門島』『八つ墓村』に並ぶ金田一耕助シリーズの人気作。特に市川崑監督による1976年の映画版が非常に有名で、ゴムマスクを被った登場人物・スケキヨや水面から脚の突き出た死体といった強烈なビジュアルで作品を記憶している方も少なくないはずです。

本作はそのタイトル通り、財界の大物・犬神一族の因縁を描いた物語。一族の長である佐兵衛が他界したことをきっかけに、一族がその遺産相続を巡って争うさまを描きます。佐兵衛には松子・竹子・梅子という3人の娘がいましたが、彼女たちはそれぞれ違う女性との間にできた子どもで、松子には

ある日、一族が集結し、弁護士立ち会いのもとで佐兵衛の遺言状を開いてみると、そこには犬神家の家宝である“斧・琴・菊”の3つを、佐兵衛の恩人の孫である野々宮珠世という女性に与える、という予想外の言葉が並んでいました。ただし相続の条件として、珠世は佐清・佐武・佐智の3名のなかから配偶者をひとり選ばなければいけない──ともありました。3姉妹は激昂すると同時に、自分の息子を珠世と結婚させるべく画策し始めます。

しかしある晩、何者かによって佐武が殺されてしまいます。その死体は生首だけにされ、犬神家の家宝のひとつである“菊”人形の姿となり飾られていました。さらに後日、佐智が“琴”の糸を首に巻きつけられて殺され、一連の殺人は3つの家宝に因んだ見立て殺人の様相を呈していきます。

本作の読みどころはなにより、犬神家の人々がその息子や孫たちに向ける歪な愛情です。愛する者のためを思ってとった行動が徐々に猟奇的になっていき、一族の運命を狂わせていく様子はサイコホラーそのもの。その壮大かつ凄惨なストーリーは、一度読んだら決して忘れられない印象を残すはずです。

『鬼火』

『蔵の中・鬼火』収録/出典:https://www.amazon.co.jp/dp/404107231X/

『蔵の中・鬼火』は、横溝による短編小説を集めた作品集です。収録作である『鬼火』は1935年発表の作品で、横溝が金田一耕助シリーズなどでブームを起こす以前の30代に書かれたもの。戦後は探偵小説・推理小説界の花形として活躍した横溝ですが、本作を執筆した頃は結核を患って闘病生活を送っていたことも重なり、不遇の時代でした。しかし、この年代に書かれた横溝の作品には、後期にはあまり見られなくなったエロティックな魅力が見られます。

『鬼火』は、湖畔で療養中だという横溝本人を思わせる語り手が、岬の突端に建つアトリエのような建物が気にかかり、ある日思い立ってひとりでそこに出向いてみる──というシーンから始まります。アトリエに足を踏み入れた語り手は、荒れ果てた部屋の隅に立てかけられていたカンバスに目をやります。カンバスにかかっていた布をまくりあげてみると、そこには不思議な絵が描かれていました。

それは生きながら湖水の底に沈められた、裸体の美女を描いたもので、セピア色に塗りつぶしたカンバスの上に、ほの白く浮き出した女の乳房には、その先に大きな分銅のついた太い鉄の鎖が、痛々しいばかりに食い入り、その下肢から下腹部へかけては、何やら蒼黒いものが、一面にぬらぬらとからみついている。(中略)よくよく見ているうちに中に一条、蛇とも竜ともつかぬ、一種異様な醜い動物のいることを発見した。怪物は鋭い蹴爪をもった一本の足で女の乳房を引き裂かんばかりに握りしめながら、蜥蜴の肌のように底光りのする全身に波打たせて、べったりと女の腰に吸い付いている。

それは異様でグロテスクな光景でありながら、なぜか女の表情に苦悶の様子はなく、むしろどこか恍惚としているように見えるのでした。ひと目でその絵の恐ろしさに惹きつけられてしまった語り手は、後日、そのアトリエについて詳しいという男を訪ねます。男は突然の訪問に驚きながらも、あのアトリエを建てたのは漆山万造という人物であること、そして、万造には子どもの頃から憎しみ合って育ってきた漆山代助という従兄弟がいることを話して聞かせます。万造と代助はライバル心を燃やしてお互い画家となり、お銀という妖艶な女性を巡ってなお争っていた──と言うのです。

金田一耕助シリーズ以外を初めて読む読者にとっては、初期の横溝がこのような、谷崎潤一郎を彷彿とさせるような耽美的な作品を書いていたことが意外に思えるかもしれません。しかし、1枚の奇妙な絵をきっかけに因縁の関係が明かされていくというストーリーは、いかにも横溝らしい魅力的な謎に満ちています。後年の作品とはひと味違う美文調の文体も堪能できる、隠れた名作です。

『びっくり箱殺人事件』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B009TPQSXA/

『びっくり箱殺人事件』は、1948年に発表された長編推理小説。そのタイトルからもどこか異色な気配がする本作は、本格推理小説というよりも、ドタバタ喜劇の要素が強い作品です。

舞台は、戦後間もない東京・丸の内の小さな劇場、梟座。劇場の興行主任である熊谷久摩吉は、グランドレビュー(大衆娯楽演芸)に力を入れ、興行界を席巻しようと考えていました。そこで熊谷は、映画出演から小説執筆までこなすマルチタレント・

依頼を受けた幽谷は、花形の踊り子である紅花子がパンドーラの匣を開くと、そのなかからフランケンシュタインやキングコングといった怪物が飛び出してくる──という筋の台本を書き下ろし、自身も怪物団の一員としてレビューに出演します。幽谷の『パンドーラの匣』は初日から興行的にも成功しますが、ある日の上演中、匣のなかから飛び出た短剣が演者の胸を一突きにするという恐ろしい殺人事件が起きてしまいます。被害者は、ふだんパンドーラの匣を開ける役目を担っていた花子ではなく、何者かによって「匣を開けるな」と脅されていた彼女の代わりにその役目を引き受けた俳優・石丸啓助でした。

そこから物語は事件の犯人を突き止めるべく展開していくのですが、肝心なところでシャックリが出て喋れなくなってしまうフランケンシュタイン役の男や、酔うとやたら高いところに登りたがる元マネージャーなど、容疑者となった『パンドーラの匣』の関係者は皆、癖のある人物ばかり。作中では、

さて、これからいよいよ捜査陣の活躍ということになるのだが、これをかの高名なヴァン・ダイン先生やエラリー・クイーン君の探偵小説みたいに克明に描写していては、ただいたずらに検事や警部や警部補や、その他大勢みたいな人物が右往左往するばかりで、ややこしくなるばかりか、書くほうでも読むほうでも面倒くさいばかりだから、ここには一計を案じて、捜査陣全体を等々力警部なる人物によって代表してもらうことにする。つまり等々力なる警部は、実在することにはするんだがここでは捜査陣全体の人格化された人物と考えてもらってもよろしい。どうせこういう小説に出て来る警察官なる人物は、たいてい筋をはこぶうえでの狂言回しみたいなものだがここでは等々力警部に進行係りをお願いしようというわけである。

となかばヤケクソともとれる注意書きが唐突に入り、捜査陣による謎解きが進んでいきます。

本作は金田一耕助シリーズや『鬼火』のような耽美的な短編ともまたカラーの違う、横溝のユーモアセンスがふんだんに発揮された作品。殺人のトリックや犯人探しを楽しむというよりも、現代で言う「バカミス」に近い、ストーリーの荒唐無稽ぶりを笑いながら味わうような小説です。『獄門島』と同時期に執筆された本作ですが、『獄門島』の緻密さとはまったく違った味を持つ『びっくり箱殺人事件』をのびのびと書くことで、横溝は羽を伸ばしていたのかもしれません。

おわりに

横溝正史作品に、『犬神家の一族』や『八つ墓村』に代表される、薄暗くオカルティックなイメージを抱いている方も少なくないかもしれません。しかし、横溝はもちろんそのような作品も得意とした一方で、『鬼火』や『びっくり箱殺人事件』といった個性あふれる作品も多数遺しています。本格推理小説が好きな方はもちろん、耽美的な短編小説やドタバタ風味の探偵小説を読みたい方もぜひ、横溝正史作品に改めて注目してみてください。

初出:P+D MAGAZINE(2021/09/27)