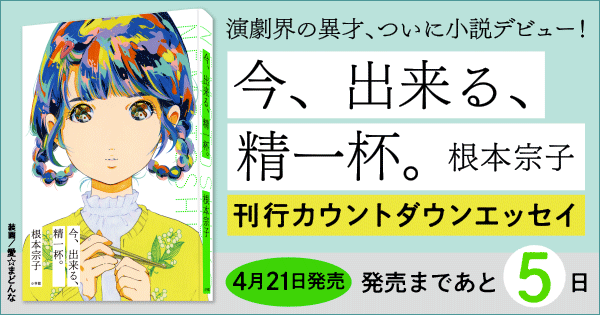

根本宗子『今、出来る、精一杯。』刊行カウントダウンエッセイその1「小説との距離感」

小説との距離感

今回、小説というものを初めてきちんと書いた。

過去何度か「小説を書きませんか?」という依頼はいただいていたものの、どうしても「新作を書くなら舞台で」という気持ちが強くお断りしてきてしまっていた。

2019年の年末、わたしは新国立劇場で「今、出来る、精一杯。」を清竜人さんを音楽監督に招き音楽劇として上演する試みをしていた。もともとこの「今、出来る、精一杯。」は2013年に当時23歳だったわたしが100人規模の劇場用に書いた戯曲で、まさか1000人規模の劇場で上演することになるなんて当時誰も夢にも思っていなかった。2019年は劇団10周年の記念の年で、新国立の中劇場で何かやらないかと当時の劇団制作に言われ、自分の中でやりたいと思えるのは「今、出来る、精一杯。」を音楽劇にすることだった。ずっと新作を書くことに命をかけてきたわたしがこんな大事なタイミングで再演を選んだことを当時周りには驚かれたのだが、なんとなく自分の中でどんなに劇場サイズが変わってもこの作品はいけるんじゃないか、という自信があったのだ。でもそこには音楽が必要で、「清さんが引き受けてくださるなら」という条件が自分の中で絶対なもので、お誘いするところからのスタートとなった。

その舞台を観た編集者の方から「この舞台は小説化するべきだ」というメールをいただいて、この小説を作ることになったのですが、そんな経緯での劇団としてもかなりチャレンジングな 10周年公演だったのと、この年わたしは春夏秋冬と年4本大きな規模の舞台を作っていて、年末にこの「今、出来る、精一杯。」が終わる頃にはヘトヘトになっていて、でも次の稽古が1週間後には始まる、といったような365日演劇のことしか考えていられないようなスケジュールだったので、「小説にするべきだ」と強く言われても正直「そうですかね〜?」くらいな気持ちでいた。わたしは小説を書いたこともなければ文芸の世界で名前が有名なわけでもないので、「そうですかね〜?」とさほど小説への興味もないような感じで答えたら普通の編集者の方なら「こいつは小説は書く気がないのだな」と思われて、それっきりになってしまいそうなものだが、今回の編集者の方はそれから数ヶ月、わたしが作品を出すたびに感想を送って来てくれて、さらにそこにはご自身の近況が書いてあった。わたしは普段自分の話をしたくなって欲しい、と思って劇作をしている。なのでオファーの熱意や内容よりも、編集者からのオファーメールに全然関係のない本人の近況や生き方について書いてあることにある日「ん?」となった。それをきっかけに一度この方に会って小説の話を聞いてみようかなという気持ちに変化が出て来て、小学館を訪れてみた。するとそこには「うわ〜!!わたしの芝居ってこういう人に届いていたんだ!!」と実感できる人物が待っていた。説明が難しいとても感覚的な話なのだが、オブラートを剥がして言うと「あなたはわたしの書く芝居が好きだろうね!」という実感が2秒で得られる人物であった。

わたしは普段、どんな作品を書く時でもその作品を誰にどう届けたいか、というのが明確に決まっている。例えばそれが主演へのラブレターのような作品の時もあるし(言うまでもないが恋愛的な意味ではない。)、それは言い換えれば主演のファンのお客様へのラブレターでもあるし、それが特定の友人の時もあるし、家族や恋人の時もある。「この人!」と届けたい相手がばっちり決まっている作品であればあるほど巡り巡って多くの人に届く間口の広い作品にわたしの場合はなることが多い。わたしの何かに対する強い思いが、お客様のそれと重なると、それはとても真っ直ぐで強いものになるからだ。自分のためにはわたしは何も書けない。書く気がおきない。

小説の依頼を今まで断っていた一番大きな理由が、自分の作品を小説という形で届けたい具体的な相手が思い浮かんでいなかった。舞台の場合本番は客席にお客様がいるし、稽古場には毎日俳優がいて、初日の瞬間を俳優、スタッフ、お客様と同時に迎えることができ、リアクションがダイレクトにもらえるけれど、読み手も演じても目の前にいない小説はどこに向かって球を投げたらいいのか正直ピンと来ていなかった。

しかし、2020年の春に小学館の会議室で会った編集者の方を見た瞬間「こういう人が本の先に待ってるのか!!!」とめちゃくちゃ一瞬で理解することができて、その場で執筆を快諾した。

この話を説明してどれだけの人に理解してもらえるかは正直わからないでこの文章を書いてるのだが、「もっと有名になりたい」みたいな気持ちが自分を突き動かしてるタイプだったらわたしはもっと早くに小説を書いていたと思う。でも、人気者になった、チケットがどれだけ売れた、とかそういった数字的なことで自分の心の中が満たされた記憶は正直一度もない。いつだって「届いた実感」を求めて自分はものを書いて、作っている。

もしかしたらその実感が得られることが劇作以外に見つかってしまったら書くことをやめてしまうのかもしれない、と思うほどに自分の中ではそれが大切で、今それをやるのに一番自分と相性がいいのが演劇であり劇作であり演出だと思っているからそれをやっているのだとも思う。言わずもがな演劇が大好きだから、という理由だって同じくらいあるが。

コロナ禍になり、客席にお客様がいなくなり、空っぽの劇場で何のリアクションもない中でお芝居をして、どこに届いているのか実感がぼやけてしまった中で、「本の先に待っている人たち」を自分の感覚として 2020年に捉えることができて、わたしはものを書くことが今も続けられている。

そう言った意味でも、今回の小説は自分の中でとても大切な1冊目となったし、何より読み手からの感想が待ち遠しい。

(つづく)

根本宗子(ねもと・しゅうこ)

1989年生、東京都出身。19歳で月刊「根本宗子」を旗揚げ。以降すべての作品の作・演出を務める。近年の演劇の作品として 2018年『愛犬ポリーの死、そして家族の話』、2019年『クラッシャー女中』、2020年『もっとも大いなる愛へ』などがある。本書が初の小説となる。

▼刊行イベントも企画中!▼

◉リアルトークライブ◉

紀伊國屋新宿本店

→詳細はこちら

◉根本宗子×又吉直樹・オンライン対談◉

TSUTAYA BOOKSTORE 下北沢

→詳細はこちら