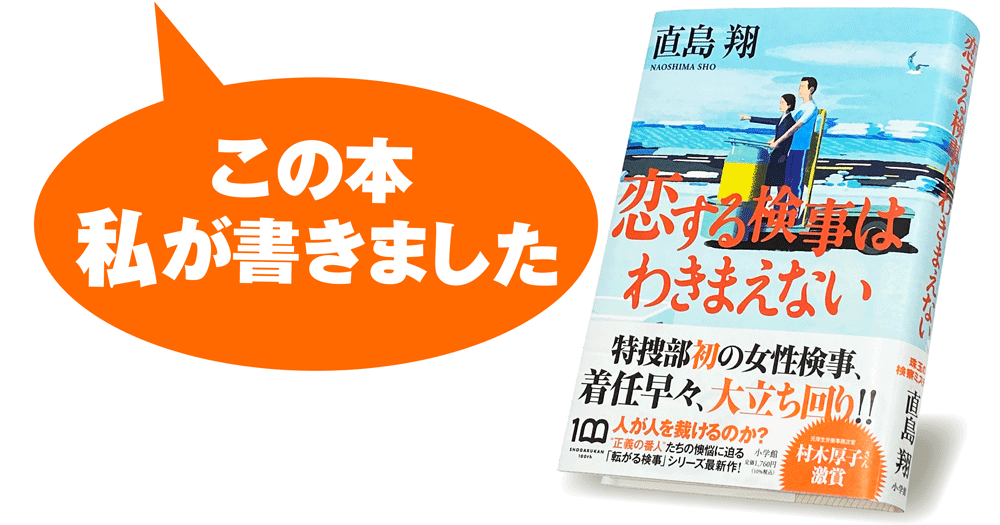

直島 翔『恋する検事はわきまえない』

龍之介を心の支えにしたのだが

芥川龍之介は「或る」に特別な思いを持っていたのではないか。わが家の本棚にある全集を開くたびに思う。物語をどう書き始めるかである。

〈或日の事でございます〉「蜘蛛の糸」、〈或春の日暮です〉「杜子春」、〈或曇った冬の日暮である〉「蜜柑」……と、短編小説の歴史を築いた作家は「或る」を多用している。タイトルにも見受けられる。「或る阿呆の一生」、「或日の大石内蔵助」、「或旧友へ送る手記」――。

もしかして龍之介は書き出しをくどくどと悩むのが嫌で、適当に書き出していたのではないか。という具合に、文豪にいささか失礼なことを、かねて想像していたのがいけなかったのかもしれない。

昨年の春のことだった。文芸誌に穴が空きそうだと編集者の方から電話をもらった。「大急ぎで短編を書けませんか」と言われ、書けるのかどうかをよく考えもせずに請け合った。返事をしながら、頭の隅に「或る日」がよぎった。龍之介とは天と地ほども能力の差があるにもかかわらず、適当に書き始めれば何かにたどりつくのではと思ったことを覚えている。

かなりの無責任ぶりだ。書きたくてうずうずしていたことがあったわけではなく、期限内に出せる自信があったわけでもない。電話を切ったあと、とたんに焦ったものの、いざ取りかかってみると、わりとスムーズに進んだ。前作「転がる検事に苔むさず」の脇役、常磐春子の「或る日」の物語を書いた。

訴訟社会になりつつある現代日本の大物ヤメ検弁護士。さらに日本最強の捜査機関「東京地検特捜部」初の女性検事というキャリアを持つ彼女はどんな人生を過ごしてきたのか。そうした〝着眼〟のもとに何とか生み出すことができた物語は「恋する検事はわきまえない」というタイトルを考えてもらって無事、文芸誌のなかに〝着岸〟した。

ああ、何とおもしろくないダジャレだろう。中年になるに従って、私の脳にはダジャレの自動販売機のようなものが動きを活発にしている。周囲から迷惑だとはっきり言われることもある。そんな私の一部は、前作からの主人公である検事、久我周平に乗り移っている。今回の新著に収まる「海と殺意」では、より無自覚にダジャレを連発するようになっており、筆者として羞恥を禁じ得ない。

羞恥といえば、こんなことがあった。会社の後輩に各編で主人公が異なると説明していたときのことだ。

「前作の読者からみると、スピンアウトって言うんだっけ?」

「いや、それを言うならスピンオフですよ」

顔から火が出そうになった。或る日の或る阿呆のことでございます。

直島 翔(なおしま・しょう)

1964年、宮崎市生まれ。立教大学社会学部社会学科卒。新聞社勤務。社会部時代、検察庁など司法を担当。『転がる検事に苔むさず』で第3回警察小説大賞を受賞しデビュー。『恋する検事はわきまえない』はその続編となる。