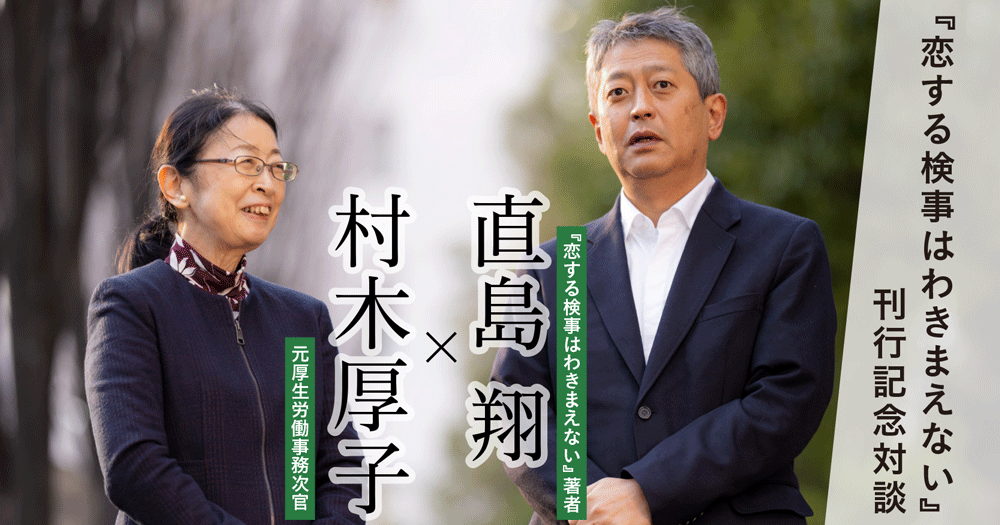

『恋する検事はわきまえない』刊行記念対談 ◆ 直島 翔 × 村木厚子

良い検事も悪い検事も、本当にいます

第三回警察小説大賞受賞作『転がる検事に苔むさず』でデビューをはたした直島翔氏による第二作が2月24日に刊行される。題名は『恋する検事はわきまえない』、前作で活躍した検事たちのうち、とりわけ女性検事に光をあてた連作短編集である。

現役新聞記者でもある直島氏と、元厚生労働事務次官にして、無実の罪で誤認逮捕・勾留された経験を持つ村木厚子氏が語り合った。

村木

私は子どもの頃からミステリーが好きでした。シャーロック・ホームズが入口でしたから、最初は探偵ものをよく読んでいたんです。そこから大人になるにつれて、ミステリーの中でも警察小説と呼ばれるものを特に好むようになってきました。直島さんが第三回警察小説大賞を受賞されたデビュー作の『転がる検事に苔むさず』、そして続編の『恋する検事はわきまえない』は検察官のシリーズですが、警察と検察は裏表の存在とも言えます。検察のことは警察以上に実態が世の中に知られていません。面白いテーマを選ばれましたね。

直島

ありがとうございます。村木さんに拙作を読んでいただけたことは本当に有り難いのですが、僕はそのことを無邪気に喜べるような立場ではないんです。周知の通り二〇〇九年に、村木さんは冤罪被害に巻き込まれました。全ては大阪地検特捜部によるでっち上げであり、押収されたフロッピーディスクは検事により改ざんされたものだった。しかし発表そのままとはいえ、村木さんが逮捕・勾留された当時の報道機関は、特捜部のストーリーに沿った誤った記事を出してしまいました。僕は新聞記者として何年か検察担当をしていました。事件当時はすでに担当ではなかったのですが、だからといって申し訳なさは拭えない。

村木

でも、改ざんのスクープをしてくださったのも新聞でした。検察組織を敵に回すようなことをしてしまえばその後、さまざまな記事が書けなくなってしまうかもしれない。そんな不安もあった中、各社、追及記事をどんどん出してくれた。

直島

あの事件は、検察という組織の人間が持ちうる歪んだ自己実現願望が現れた象徴的な出来事だと思います。「省庁の局のトップを捕まえた!」という勲章が欲しかったんでしょうね。私心、功名心で動くからと思うんですが、もちろんそういう人ばかりではありません。立派な検事もいます、ということを、小説では書いてみたいと思っています。

村木

小説の中にはあまりよろしくない考えを持った検事が、悪役然とした佇まいで出てきますよね。

直島

はい(笑)。人の人生を決定的に左右してしまう仕事なのに、自らの出世のことばかり考える検事を書きました。上司に食い込む力だったり、根回しが上手かったりで重用される。そうした能力が一切ないのが、久我周平という前作の主人公でした。

村木

検察官にはいい人もいれば悪い人もいます。これは自分の実体験でも感じたところでした。私の場合、取り調べを担当した検事の二人が「ジキルとハイド」ぐらい違ったんです。生身の人間の命であるとか運命を自分が握っているという恐れをちゃんと持っている人と、他人の人生をゲームの道具にしてしまうような人と。同じ検事という職業でありながら、こんなにも違うものなのかと驚きました。直島さんの本を読んだ方の中には、小説の中だから大げさに書いたんだろう、こんな悪い検事はいないとか、こんな立派な検事はいないとか思われるかもしれないけれど、本当にいますよ、とお伝えしたい。

検事以外のさまざまな職業もリスペクトする

村木

警察小説というジャンルの作品は、ストーリーや謎解きの面白さ、ヒーローや悪役の人物造形が問われてくると思います。

しかし、直島さんの小説はそれに加えて、検事という職業そのものについて細かく書かれている。そこが魅力になっていると思います。例えば、主人公の久我は東京区検察庁浅草分室に籍を置く「区検」の検事です。私は特捜部の検事か、赤レンガ(法務省)の中にいる検事しか会ったことがなかったので、そうか、こんなふうに日々警察から送られてくる細々した事件を処理するのも検事の仕事なんだ、と非常に勉強になりました。

直島

検察官は毎日のように、法を犯したかもしれない何人もの人と接する仕事です。ストレスは大変なものだろうと思います。原型はそれで、地方庁から東京なり大阪の特捜部に抜擢される人は少数です。そんな花形の舞台から降りたくなくて、何とか実績をあげなければと、力の入り過ぎる人に村木さんは接することになったのかもしれません。

村木

今回の『恋する検事――』は、メインとなる四編の前に置かれた一〇ページ弱の掌編「シャベルとスコップ」がありました。これを読んだ瞬間に、あぁ、素晴らしいと思ったんです。おばあさんが猫の死骸を公園に埋めてしまった、という廃棄物処理法違反にあたる小さな事件が語られていますよね。おばあさんの供述ははたして警察が上げてきた書類通りのものだったのかどうか。久我は、事実と丁寧に付け合わせていきます。

「そう、これなんだよ!」と思ったんですよ。事実に対して謙虚に真摯に、丁寧に向き合うという仕事を検事や警察官がやってくれたら、世の中はもっと健全になる。検察や警察を描いた小説として、信頼できる作品だと改めて感じました。

直島

そこはどんな軽微な事件であれ、人を罪に問うという仕事の重さを自覚する検察官を描いたものです。起訴か、不起訴か、悩むことが検察官の一面だと思います。

『恋する検事はわきまえない』小学館

「特捜部初の女性検事」として期待と嫉妬を一身に背負う常盤春子は、着任早々、下水道事業の五社談合事件を任された。落とし所は末端社員たちの摘発──。しかし、取り調べ中に闖入してきた被疑者の幼なじみによって、捜査は思わぬ方向に転がり始めた。築地の魚屋で働く男は、被疑者を庇いながら言葉を吐く。「おれはよ、法に背いたのは人間じゃねえ気がするんだ。人間の周りを囲んでいる全体みたいなもんだ」。覚悟を決めた春子は、検察幹部仰天の一手に出た(表題作)。見習い検事が異動先の鹿児島で一騒動を起こす「ジャンブルズ」、小倉支部の万年窓際検事が組織から孤立しながら凶悪暴力団に立ち向かう「海と殺意」ほか、全四話+αの連作短編集。

村木

職業人としての真面目で真摯な姿を、非常に大事にされている小説ですよね。

そして、その視点は検事のみに向けられているわけではない。『恋する検事――』の第二編(「恋する検事はわきまえない」)で、築地の魚市場で働く人々が出てくるじゃないですか。その中で、清掃の仕事をされている方の様子を細かく書かれていますよね。魚市場の男子トイレのお掃除をするシーンが私、大好きだったんです。

このシリーズは警察小説であり検察小説であるんだけれども、さまざまな職業に対するリスペクトが要所要所で感じられます。

直島

その指摘をいただいたのは村木さんが初めてです。実は、自分としてはすごく大事にしている部分でした。「一隅を照らす」と言いますけど、この言葉が好きです。前作で言えば床屋さん、今回であれば清掃業の方々でしょうか。

村木

良かった、気が付けて(笑)。たぶん自分が厚生労働省出身で、職業というものが自分の仕事の中心に長らくあったから、そこに目がいったのかもしれません。

直球の「わきまえない」意見こそが事態を動かす

直島

前作は久我を主人公に立てた殺人事件の捜査の話でしたが、今回はお話ごとに主人公を変えたスピンオフのような連作短編集です。第三編(「海と殺意」)こそ殺人事件を扱っていますが、他で扱うのは漁業法や独占禁止法といった刑法の外にある法令を素材に法曹と警察の世界を書きました。ミステリーの常道から外れている気がして、前作を読んで何かしらの期待をしてくださった方は、がっかりするんじゃないかなと心配しています(苦笑)。

村木

すごく楽しかったですよ。本編の一編目(「ジャンブルズ」)は、前作で久我の部下として登場する、女性の若い倉沢検事が主人公として出てきますよね。とっても魅力的なキャラだったので、「出てきた、出てきた!」と嬉しかったですし、二編目(「恋する検事はわきまえない」)も女性が主人公です。弁護士の常磐(春子)さんが検事だった頃の話で、バブル期に起きた下水道事業の談合事件について追いかけつつ、特捜部初の女性検事になった苦労が描かれていく。労働省にいた頃、私も女性として同じような体験をしてきたので、共感する部分が大きかった。

直島

二編目は時間軸を過去にすることで、実際にあった談合事件をモデルにして、経済事件の歴史に触れられたらいいなと思ったんです。殺人が起きない事件小説はどうやったら成り立つんだろう、ということを考えたお話でもあります。検事にとって刑事事件は、最終的には死刑まで見据えた人の命にかかわる大変重い仕事です。正義のため、被害者のために、職分を全うしようとする。では経済事件が重くないかというと、決してそんなことはない。法定刑が一年か一年半かの事件でも人生が全く変わってしまう。

村木

わかります。私は取り調べの際に、「罪を認めろ」「執行猶予がつけば大した罪じゃないじゃないですか」と言われました。本当にこの人たちは普通の市民のことを何もわかっていないな、と驚きましたね。有罪でも、執行猶予がつけば大したことないなんて、一介の市民が思うわけがないですよ。そこの感覚を、常磐さんもわかっている。二編目の「恋する検事はわきまえない」というタイトルは書名にもなっていますが、どのように決めたんですか?

直島

編集者が付けてくれたものです。決まったあと、「わきまえる」ということについて、しみじみと考えました。いい言葉として使われることが多いけど、ほんとうはどうなのかなあって。人間関係の中で生じる無言の圧力を表すように思えてきて、組織の論理にわきまえないことで抗い、悩みながら正義を探す、常磐春子にぴったりだと思いました。

村木

常磐さんはこれまでの組織の常識であるとか、あうんの呼吸とか忖度の見えない強制を振り切って、素直に「ここがおかしいんじゃないですか?」と言う。拍手喝采でした(笑)。「わきまえない」は前作と今作、両方に関わるキーワードかもしれませんよね。直島さんが書かれる登場人物は、女性のキャラクターだけではなくて、男性にもそういうところがあります。登場人物が今までの常識と違うことを、期せずして持ち込んで騒ぎになる、そうすることで膠着した事態が動く。

直島

日本的な議論の仕方は、関係各所への根回しが先にありますよね。でも、もっと直球で、大きな声で解決に踏み込んでいかなければいけない問題は世の中にいっぱいありそうです。例えば、少子化問題。国の将来にかかわる本当に大事な課題ですし、政治の世界でもう何年も議論されているんだけれども、なかなか成果が出ない。なぜなんでしょうか。

村木

役人をやってみて強く感じたことなんですが、白地で一から作らせてくれた方がよっぽど簡単、既にあるものを変えるのは本当に大変です。だからこそ、直球で意見を述べて、現状をかき混ぜたり壊したりする人が必要な時代が来ているのではないでしょうか。第四編(「健ちゃんに法はいらない」)の健ちゃんもそうでした。

直島

『男はつらいよ』の「寅さん」が好きなんですよ。いいかげんで、人情味がある人、おせっかいな人を描いてみようかと思ったんです。

村木

今回の本は、前作以上に多面的な魅力を持った小説ですよ。何か事件が起きた時に、罪を犯した人間だけでなく、社会の側にも問題があるんじゃないか、という視点も意識していますね。

直島

エンターテインメントであることを意識して、漫画っぽくなっているかもしれないんですが(苦笑)。とはいえ、物語に硬い芯のようなものを欠かさないよう留意はしていました。

村木

次巻以降も本当に楽しみです。このシリーズはこれから、政治の世界を書かれることもあるのでしょうか。もしくは、マスコミの世界? どちらも興味がありますし、どちらも書いていただきたいです。材料はきっと、山のようにあるのでしょうから。

直島

いやぁ……。でも、ラストでああいう展開を書いてしまったので、次は久我が活躍する長編を書かなければいけないなと思っています。村木さんの期待に応えられるよう、久我に頑張ってもらいます。

直島 翔 (なおしま・しょう)

1964年宮崎市生まれ。立教大学社会学部社会学科卒。新聞社勤務。社会部時代、検察庁など司法を担当。『転がる検事に苔むさず』で第三回警察小説大賞を受賞し、デビュー。『恋する検事はわきまえない』はその続編である。

村木厚子(むらき・あつこ)

高知県生まれ。土佐高校、高知大学卒業後、労働省(現・厚生労働省)入省。女性政策や障害者政策などを担当。2009年に郵便不正事件で逮捕。10年に無罪が確定し復職。13年に厚労事務次官。退官後も若い女性への支援活動など多方面に活躍。

(構成/吉田大助 写真/藤岡雅樹)

〈「STORY BOX」2022年3月号掲載〉