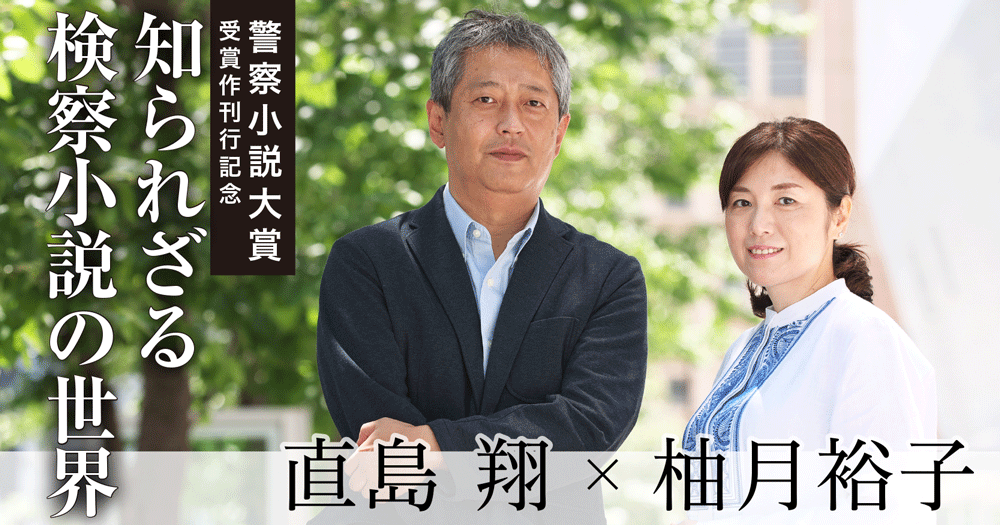

警察小説大賞受賞作刊行記念 ◆ 知られざる検察小説の世界 直島 翔 × 柚月裕子

選考委員の満場一致で第三回警察小説大賞を受賞した直島翔の『転がる検事に苔むさず』は警察小説ならぬ「検察小説」である。

当該ジャンルの先達といえば、柚月裕子の名が挙がる。大藪春彦賞受賞作『検事の本懐』を含む〈佐方貞人シリーズ〉において検事を主人公にしたミステリーを書き継いできた。

検察は、警察や弁護士と比べ、圧倒的に秘された世界ゆえ、小説ジャンルとして未知なる可能性を秘めている。

デビュー十二年目の作家とデビュー直前の作家が 検察小説の真髄について語り合った。

膨大な経験から紡がれた「一行」

柚月

まず最初に、『転がる検事に苔むさず』の主人公である久我検事はすごく表情豊かで、匂い立つほどの人間味があった、ということをお伝えしたい。私が書く佐方という検事は堅いというか、普段はあまり笑わなそうな、ツーンとしたところがあります。それは私が、佐方のことを一種のヒーローとして書きたいと思っているからなんです。でも、検事にだって家庭もあれば、組織内の軋轢もある。そうした人間のしがらみを背負いつつ、真摯に正義を追い求める〝生身の検事〟がここにいる。検事としての職分を突き詰めていく久我の姿には大変説得力がありました。

直島

ありがとうございます。選考委員の先生や編集者の方以外から感想をいただくのは初めてだったので、一言一言が励みになります。

柚月

実は、私が検事を書こうと思ったきっかけは偶然だったんです。デビュー二作目の『最後の証人』(二〇一〇年)で佐方貞人を弁護士として登場させた際に、彼は検事を辞めて弁護士に転身した、ヤメ検であるという設定を作りました。私自身はこの一冊で終わるつもりだったんですが、編集さんから続編の依頼をいただいたんですね。いろいろな可能性を考えたところ、まずは若かりし頃の佐方を書いてみようかなと思った結果、彼の検事時代にフォーカスを当てることになったんです。

直島

検事ものは当時、珍しかったのではないでしょうか。

柚月

そうですね。今も決して数は多くはないと思います。直島さんはどうして検事が主人公の小説を書こうと思われたんですか?

直島

僕は新聞社に勤めているんですが、若い頃、東京で検察庁の担当を四年近くやって、ずいぶんへろへろになりましてね(笑)。

柚月

何が一番きつかったんでしょうか?

直島

報道合戦に負けることですね。七対三で勝っても、負けた三で、八敗ぐらいした感覚になるんですよ。常に負け越し、という気分がずっと続いて眠れなかった。当時のことはもう二度と思い出したくないくらいです。

とはいえ、その期間にたくさんの検事たちと触れ合ったことで、自分の中に溜まっていたものがありました。それを今回小説にしてみよう、と思ったんです。

柚月

今のお話を聞いて納得しました。拝読していて、これは膨大な経験や知識の中からしか出てこない「一行」だなと感じる瞬間がたくさんあったんです。専門的な分野を題材にする場合、小説内でどこまでその説明をするのかが悩ましいところなんですが、情報の出し方も非常に軽やかでした。私自身は常に「調べて書く」タイプなので、せっかく調べたんだからと、情報を盛り込みたくなる。その弊害があることはよく知っています。しかし、自分がもともとよく知っている分野を書くのであれば、この作品にどの情報がどこまで必要なのか、という部分が客観的に見られるのではと思うんです。

直島

えっ、僕も〈佐方貞人シリーズ〉を読ませていただいて、まったく同じようなことを感じたんですよ。司法を題材にしたお話は、ともすれば手続き論がぶ厚くなってしまう。けれど柚月さんの作品にそんなふうに感じるところは一切ありませんでした。

柚月

そこは本当に腐心しているところなので、ご指摘いただけて嬉しいです。

自己実現と権力の執行が一緒になってしまう誘惑

直島

周囲に法曹関係者はいなかったんですか?

柚月

全くいませんでした(苦笑)。ですから弁護士を書く時も大変だったんですが、検事を書くとなった時は、より苦労しました。当時の自分の中には、法廷で弁護士と対立する検事像しかなかったんです。普段はどんな仕事をしているんだろう、どこが仕事場なんだろう、という基本情報をゼロから積み上げていく必要がありました。

直島

検事の情報は、あまり世に出ていないですよね。公判以外の時間に、この人たちは何をしているんだろうと感じている人がほとんどだと思います。

柚月

そうなんです! 警察や弁護士は、比較的身近な存在ですよね。でも、検事となるとお会いしたこともなければ、「検察特捜部の捜査」といった大きなニュース以外では情報に触れる機会がごく少ない。実際に資料に当たってみると、一人の検事に任される案件の数が膨大で、普段はデスクに齧り付き書類をチェックする仕事が大半を占める、という事実に驚かされました。検事時代の佐方は、これはと思った事件があれば自分の足を使い、警察の捜査では上がってこなかった事件の背景を洗い出す。ここまで一つの事件に手をかけられる検事さんはいらっしゃるんだろうかと思いながら、「こうあってほしい」という私自身の願いも投影して書いていきました。

直島

警察から上がってきた証拠を集約して公判に上げるのが、検事のオーソドックスな仕事です。しかし、それ以上のことをやるのが検事としての責務と考え、取り調べに誇りをかけている人がいました。警察任せにせず、自分で被疑者と向き合い、供述を取っていく。担当記者時代、そういう熱意のある人に出会えて教示をいただいたことが本を書くうえで財産になっています。

柚月

直島さんが書かれた久我検事も、自分で動くタイプですよね。モデルがいらっしゃるんですね?

直島

ええ、います。久我と違ってその人は干されずに、後に検察内ですごく偉くなりましたが。

柚月

現実は捨てたもんじゃないなと、今ちょっとホッとしました(笑)。

直島

柚月さんにとって小説の題材として、検事にはどんな魅力がありますか。

柚月

検事は刑事司法の正義を担う存在であり、そのための権力が与えられている、というところではないでしょうか。直島さんはどうお考えですか?

直島

柚月さんのおっしゃる通りだと思います。検察は三権のうち行政権を担っている。なおかつ、公訴権(※特定の刑事事件について裁判所に審判を申し立て、起訴する権利)を独占しているんですよね。つまり行政機関でありながら事実上、司法権の一部を担う形になっている。これを「準司法権」と呼ぶ人もいます。制度のうえで、公訴権を事件ごとに一人の検事が独占している。

だから「独任制官庁」という言い方がある。検事一人の判断と権限はじつに大きい。そのあたりが小説の題材として面白いと思います。

柚月

案件を担当する検事が起訴すると判断したら、それが決定事項になる。上司の決裁印もいるにはいるんですが……。

直島

綿密に高検、最高検といった上級庁の決裁を受けるのは、重大な事件だけですよね。平検事にしろ、幹部にしろ、その人の精神性によってはファッショ的になっていく傾向はありますね。極端にいえば、おれがカネに腐った政治をただしてやるんだとか。大物を起訴するという選択をしたことで、世間から称賛を浴びてきたという歴史もあります。権力の執行と、仕事をして認められるという自己実現が一緒になってしまう誘惑が検察官にはあると思います。警察官とはそのあたりが、だいぶ違うのではないでしょうか。

柚月

警察は、「犯人」を捕まえるまでが仕事ですからね。検事は「犯人」を起訴するか不起訴にするかを決めるのが仕事であり、その人の命運を握っている。

直島

まさに命の問題です。起訴することは、死刑へと至らしめる可能性の第一歩になる場合もあるわけですから。その重さへの自覚を、久我を通して描きたかった。

柚月

久我が求める正義とはどんなものなのか、ということがしっかりと書かれていますよね。言い換えれば、「自分に疑問を抱く」という久我の姿がしっかりと書かれている。法をもって裁くということが、どこまで正義なのか。突き詰めていけば、「人が人を裁けるのか?」というところまでいく題材だと思うんです。

求刑一年か一年半かで人生は変わる

柚月

ところで、『転がる検事──』では、若いお巡りさんの「有村」が、久我とともに活躍しますよね。彼のお仕事の様子にも、「生身」の感触がありました。

直島

警察小説大賞の第一回受賞作(佐野晶『GAP ゴースト アンド ポリス』)が、いわゆる「ごんぞう」、働かない警察官たちの話だったんです。私の父もじつは警察官だったんです。どちらかというと、仕事以外のことに一生懸命なタイプでした(笑)。

柚月

この賞でデビューする運命を持った方だったんですね! そして、書かれるべくして書かれた小説だった。小説を書かれたのは、これが最初ですか?

直島

ほぼ初めてですね。社会部の記者をやった後、コラムを書くようになったんです。日々のコラム欄を任されるようになって、もう七、八年になります。世の中を短い行数で批評する楽しさはある反面、だんだん長いものが書きたくなってきた。小説を執筆する一番大きな理由はそれですね。

柚月

コラムを書く時、特に気を付けていらっしゃることはありますか。

直島

読者に不快な思いをさせないことですね。普通の新聞記事はレポートですから、客観的な事実をそのまま伝えればいい。ところがコラムとなると、記者の考えとか思いを伝えるということになるわけですから、責任が生じます。朝から新聞を読んだ人が、コラムのたった一行の表現の仕方で気分を害すということにもなりかねないので、細心の注意を払う必要があります。

柚月

でも、そこにはきっと面白さもある。例えば今ここに赤いバラがあるとして、「赤いバラがある」と事実を綴るのは新聞記事だけれども、そのバラが綺麗だとか毒々しいだとか、自分の主観や感情を書くのがコラムですよね。その先にあるのが、小説ということになりそうだなと感じました。

直島

そうですね。小説であればいくら長くてもいいし、書きたいことを書くのに、新聞記事と違って、事実ばかりを書き連ねなくていいんだと気付いた時には感動しました(笑)。

柚月

久しぶりに思い出したんですが、私が小説を書こうと思ったきっかけは、地元のタウン誌のお手伝いで、聞き書きの記事を作ったことだったんです。仕事としては取材相手の方からお話を聞いて、その内容を客観的にまとめるというもの。でも、私がその方のお話を聞いて面白かったとか楽しかった、もしくは悲しかったといった感情や、その方のお話を通して私自身が思ったことは、記事には入れられないんですよ。それを別の形で、誰かに伝えることはできないだろうか、昔から好きだった小説ならできるんじゃないかな、と思ったのが書き出すきっかけでした。直島さんが新聞記事からコラムを経て、小説を書きたいと思った経緯と似ている部分はあるのかもしれないなと感じました。

直島

たくさんの素晴らしい作品をお書きになり、たくさんのファンを獲得されている柚月さんにそうおっしゃっていただけると、本当に光栄です。僕は小説家としては赤ん坊なので……いや、本はまだ出ていないので、生まれてもいません。

柚月

でも、今後も作品を産み続けるんでしょう(笑)。やはり検察小説ですか?

直島

今、「STORY BOX」で、受賞作のスピンオフ短編を書いています。本編を書きながら、ちょっとしか出てこない脇の人物にも「こんな人生があったんじゃないかな?」と、なんとなく想像していたんです。一方で、殺人ではないとしたらどんな事件がミステリー小説として成り立つんだろう、ということも考えていました。たとえ事件自体は大きなものでなくても、求刑が一年か一年半かという違いでその人の人生は大きく変わる。そこの判断に真剣に悩む検事を書きたいと思っています。

柚月

短編とはいえ受賞発表から間もなく、受賞後第一作を世に出せるのはすごい。新聞記者として何十年と記事に向き合ってきた中で培われた、知識やアイデアの引き出しがいっぱいあるのはもちろん、小説を書いていく〝筋力〟を既にお持ちなんでしょうね。

直島

柚月さんは「STORY BOX」で連載している『教誨の橋』がクライマックスですよね。息を詰めながら連載を追いかけています。〈佐方貞人シリーズ〉は次回作が決まっているんでしょうか。

柚月

秋に四作目の『検事の信義』が文庫化され、その後に長編を執筆する予定です。一作目の『最後の証人』で描いた、弁護士佐方を長編で描く構想があります。

左から『最後の証人』『検事の本懐』『検事の死命』『検事の信義』。いずれもKADOKAWA刊。最初に発表した『最後の証人』は、〝ヤメ検弁護士〟佐方が依頼人の「逆転無罪」を勝ち取ろうとするリーガル・サスペンスだ。以降に発表された3作品は、その前日譚となる、検事時代の佐方が描かれている。

直島

楽しみですね!

柚月

一〇年以上経っても新作の執筆依頼をいただけるシリーズが持てたことは、自分を褒めてあげたいなと思っています。きっとこの久我検事も、息の長いシリーズになっていくんだろうなと今日お話を伺ってきて確信しました。一〇年後の作品で久我がどうなっているのか、一読者として追いかけたいと思います。

直島

窓際検事の久我が今後も、競争の激しい検察組織の中で生き残っていけるかどうか(笑)。次なる展開を考えておきます。

直島 翔 (なおしま・しょう)

1964年宮崎市生まれ。立教大学社会学部社会学科卒。新聞社勤務。社会部時代、検察庁など司法を担当。『転がる検事に苔むさず』にて作家デビュー。

柚月裕子(ゆづき・ゆうこ)

1968年岩手県生まれ。2008年、『臨床真理』で「このミステリーがすごい!」大賞を受賞しデビュー。現在「STORY BOX」にて『教誨の橋』を連載中。近刊に『月下のサクラ』。

(構成/吉田大助 写真/黒石あみ)

〈「STORY BOX」2021年9月号掲載〉