作家を作った言葉〔第3回〕綿矢りさ

世間とか常識とか醜聞への恐怖が見えない壁となって行く手を阻んでいると、いかん、自分の殻を破らねばと焦るけれど、なかなか勇気が出ない。普段ガチガチに〝わきまえた人〟を装っていると、ポロッとわきまえてない本性が周りにバレたときギャップが大きい。人間らしさを周囲に見せていれば世の中の人もそれほどギャップに驚かなくても済んだのに、普段ギチギチに我こそは良識のある人間だと振る舞い、ストイックに素の部分を抑圧していたせいで、余計ボヨーンと跳ね返ってしまったりする。小説を書いていると、たとえ中身がフィクションでも、この良い子ぶりっ子で勝手に作ってしまってる見えない壁を打破できないことがあり、己の醜い感情に見て見ぬふりしていると、いつの間にか物語も本当の人間らしさとはかけ離れた方向へ進んでしまうときがある。どうしたもんかなと悩んでいたときに、ちょうどミラクルひかるさんのこの言葉である。

〝いつか法律で引っかかるまで頑張ろう〟

この言葉は、ある番組で彼女がモノマネという自分の芸について語っているときのものだ。ある人物の特徴をカリカチュアして大げさに表現して見る者を笑わせるモノマネ芸は、テレビでの表現の規制が厳しくなってきた昨今、昔よりも公でやれることが少なくなっているのかもしれない。大御所をあえてマネすることで、大御所の周りに漂う緊張感のガス抜きをしている面もあるはずだが、本気でマネされるのを嫌がる人もいるだろうし、やりすぎだと非難されることもあるだろう。しかしその声はとりあえず置いておいて、基準を法律とすると、枠は広がる。ミラクルひかるさんはこの言葉を何気なく笑いながら仰られていたけど、モノマネという芸を磨こうと決めた以上、法律の手前にある第三者からの賛否両論の色々を気にしていては、その果てにある人間くささを極めた面白い芸には届かない、ってことかもしれない。小説の書ける範囲の枠も法律にまで広げたら、かなり自由で書きたいこともまだまだたくさんある。分野は違えど、私も爆弾が埋まってるかもしれない原野に踏み入る心意気を持ちたいと思える一言だった。

綿矢りさ(わたや・りさ)

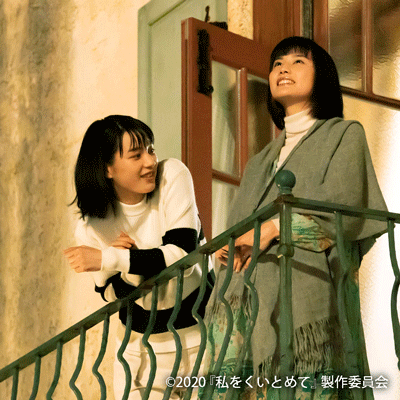

1984年、京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞受賞。早稲田大学在学中の04年『蹴りたい背中』で芥川賞受賞。12年『かわいそうだね?』で大江健三郎賞、20年『生のみ生のままで』で島清恋愛文学賞受賞。他の著書に『ひらいて』『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『オーラの発表会』などがある。

〈「STORY BOX」2022年3月号掲載〉