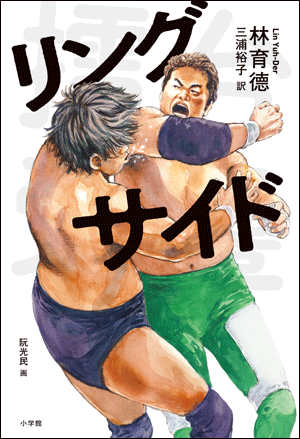

新刊『リングサイド』収録▷「ばあちゃんのエメラルド」まるごとためし読み!

緑色が、三沢光晴のテーマカラーだ。入場曲が響く中、緑色のロングタイツを穿いた三沢が、緑色のガウンを羽織って花道を進み、落ち着いた面持ちでリングに上がる。

曲は、ピアノソロのスローな旋律で始まる。そしてサビの部分に入ると、エレキギターがドラムと共に現れ、テンポが次第に早くなる。聞いてるうちについつい手拍子を打ってしまう。満場の観客が大声で叫ぶ。「ミサワ! ミサワ! ミサワ!」。ばあちゃんと俺も一緒に叫ぶ。三沢光晴が緑色のガウンをリング外に投げ捨てると、上半身は裸で、右肘だけに黒いサポーターをしている。コーナーポストの脇で、背中をロープに何度か荒々しく押し付けてウォームアップを始める。俺が繰り返し繰り返し観たシーンだ。

三沢光晴が最も得意とするのは肘撃ちで、「エルボーの貴公子」の異名もある。普通の肘撃ちの他にも、ワンツー・エルボーとかマシンガン・エルボーとか、いろんな肘撃ちを披露してくれた。中でもすごいのがローリング・エルボーだろうな。その一つは、普通の肘撃ちをしてから、すぐに身体を回転させてバックハンドエルボーを打ち込む形。二つ目のはもっとすごいぜ。その場で身体を回転させて、そこで生み出される遠心力で肘撃ちの威力を二倍に増幅させて相手に打ち込むんだぜ。いや、三倍かもな。肘撃ちは三沢の代名詞みたいなもんで、ネット上のプロレスファンはみんな「L棒」って呼んでる。テレビの実況アナが言ってる日本式英語の「elbow」の発音を真似てるんだ。ほら、聞いて。「L棒連打!」って言ってるだろ? 肘撃ち連発のことさ。

ばあちゃんは日本語がわかるからさ、ときどき、テレビの中国語字幕では翻訳されていないことを教えてくれた。例えば、三沢光晴が「受け身の天才」と呼ばれてることとか。ネットによるとさ、受け身っていうのは柔道からきていて、簡単に言えば投げられた時にダメージを少なくする方法だな。業界の伝説によると、三沢光晴は身体のどこでも受け身を取ることができたらしいよ。人の身体の中で一番もろい頸でだってさ。それに、三沢は初期の頃、タイガーマスクのマスクをかぶっていたんだ。二代目だよ。プロレスファンにはおなじみのタイガーマスクは、今ので四代目だな。俺はタイガーマスクのイメージから、中年になって太る前の三沢が想像できるよ。きっとリングの上を縦横無尽に飛び回ってたんだろうな。

一九九二年十月二十一日は、俺が絶対に忘れることができない日だ。この日、三沢光晴は三本のチャンピオンベルトを賭けて、三冠統一ヘビー級王者として、盟友でもあり、生涯の宿敵でもある川田利明選手の挑戦を受けた。ありとあらゆる大技が繰り出される超すばらしい試合だよ。実際のこの試合の日には、俺はまだ生まれてなかったんだけどな、Xチャンネルでやたら再放送されるから、もう何度も観た。でも、この試合だけは何度繰り返し再放送されても、俺は絶対に文句は言わないね。

ばあちゃんはよく言ってた。このミサワって男は、見た目はもさいけど、どうやられたって負けないね、必ず立ち上がってくるね。

もちろん三沢だって負ける時はある。でもばあちゃんの評価は、俺の中での三沢の絶対的な印象とほぼ同じだった。緊張する場面に来ると、ばあちゃんはぶつぶつつぶやいた。

「きばるんだよ、ミサワ、早くおまえの緑の宝石を出しな!」

ばあちゃんの言う〝緑の宝石〟は、三沢の得意技の一つ「緑寶石飛瀑怒濤(エメラルド・フロウジョン)」のことだ。三沢が左手で相手の首を捕まえ、右手を伸ばして相手の股に差し込み、相手の身体を持ち上げ、勢いをつけて自身の右肩に担ぎ上げる。それから身体全体を少し右に傾け、勢いよく尻をつく。落下した相手が背中をしたたかにマットに打ちつけたところを、すかさず身体を翻した三沢が押さえつける。審判がカウントをとる。ワン、ツー、スリー。

──いったいどれだけの対戦相手が、三沢のこの必殺技の前に敗れていったのか。

プロレス博物館の掲示板を覗くようになって、俺は初めて「緑寶石飛瀑怒濤」が三沢の発明した斬新な技だと知り、彼に対する尊敬が一層深まったさ。なにせ、名前からしてカッコいいよな。子供の頃はこの技の名前を、「緑寶石飛〝暴〟怒濤」だと思ってたよ。ごめんな、俺、国語苦手でさ。でも、この技を一度でも見たらさ、君ももう絶対忘れられないはずだ。

阿西にプロレス博物館のことを教えてもらって以降、俺はほぼすべての投稿にちょっとずつコメントを書き込んだ。でも労力の大半は、アメリカン・プロレスファンとの舌戦に費やしてきた。

ある時、こんなことがあった。

どこの掲示板でも、ときどき〝荒らし〟に遭うことは免れない。商品の宣伝を書き込むとかじゃなく、プロレスのことを見下して、プロレスファンを怒らせるようなことをわざと書き込んで、ケンカを売ろうとするやつのことだ。

通常なら、仕事の速い管理人が気づいてすぐに削除するんだが、あの日はちょっと遅かったようだ。俺がログインした時、ある挑発的な投稿が目に入った。プロレスなんか全部〝芝居〟だ、こんな掲示板に集まって、討論したり、シェアしたり、感想を発表したりするやつらがこんなにいるなんて、ちゃんちゃら可笑しい、とか何とかいう内容だった。俺が発見した時は、既にそこに十数個のコメントがついていた。

俺もたっぷり言い返してやろうと、コメントにざっと目を通した時、驚いたよ。何に驚いたかって? 俺が尊敬している日本プロレス愛好者にしろ、俺が何度もやり合ったことがあるアメリカン・プロレス支持者にしろ、ふだんは対立しあって決して譲らない双方のプロレスファンが、この時ばかりは一致団結して〝荒らし〟を撃退しようとしていたんだ。

こんなの見たことないぜ。俺がどれだけ驚いたかわかるか? 俺はパソコンの前であんぐり口を開けたまま、みんなのコメントをじっくり読んでいった。もう少しで顎が外れるところだったぜ。

うん? ごめん、どこまで話したっけ?

俺自身、まだこのことを完全に受け止められないでいるんだけど、〝荒らし〟が掲示板に書き込んだことのうち、少なくとも一つは本当だ。

林 育徳(リン・ユゥダー)

1988年台湾・花蓮生まれ。プロレスファン。花蓮高校卒業後3つの大学を転々とし、6年かけて卒業。東華大学華文文学研究所(大学院)で、呉明益氏に師事。中学時代から詩作を中心に創作活動を展開し、全国学生文学賞、中央大学金筆賞、東華大学文学賞、花蓮文学賞、海洋文学賞など受賞歴多数。『リングサイド』収録の短編《阿嬤的綠寶石》(ばあちゃんのエメラルド)で、2016年第18回台北文学賞小説部門大賞受賞。『リングサイド』(原題:擂台旁邊)は大学院の卒業制作。現在も花蓮在住。

三浦裕子(みうら・ゆうこ)

仙台生まれ。早稲田大学第一文学部人文専修卒業。出版社にて雑誌編集、国際版権業務に従事した後、2018年より台湾・香港の本を日本に紹介するユニット「太台本屋 tai-tai books」に参加。版権コーディネートのほか、本まわり、映画まわりの翻訳、記事執筆等をおこなう。