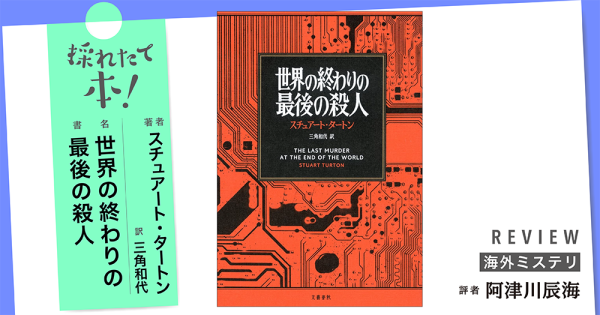

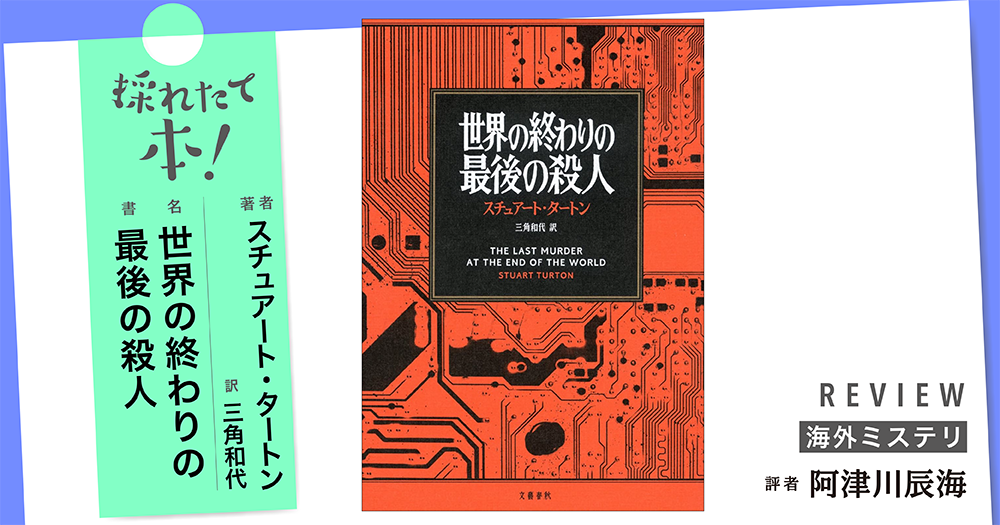

採れたて本!【海外ミステリ#29】

スチュアート・タートン、またしても。

タートンは、いつも過剰なまでのサービス精神を作品に詰め込む小説家である。第一作『イヴリン嬢は七回殺される』ではタイムループと人格転移を組み合わせ、おまけにカントリーハウス式の古典ミステリのプロットを展開。第二作『名探偵と海の悪魔』では、SF設定こそなりを潜めたものの、海洋冒険小説と怪奇小説のエッセンスを巧みに混ぜて、「檻の中の名探偵」なんていう魅力的な主役まで投入してしまう……。そう、彼はいつでも過剰で、だからこそ、楽しい。

そんなタートンの第三作『世界の終わりの最後の殺人』が遂に邦訳刊行された。それで、冒頭の発言になる。スチュアート・タートン、またしても、あなたはこんなにもサービス精神旺盛なSFミステリを書いてしまったのか。

人類絶滅まで46時間という瀬戸際に起きた殺人の謎。この文言を見たら、いわゆる「終末もの」とミステリを掛け合わせた作例を思い出すことだろう。ベン・H・ウィンタースの『地上最後の刑事』から始まる三部作(『世界の終わりの七日間』は絶品だ)、荒木あかね『此の世の果ての殺人』などが最近の代表例だろうか。これらの先行例では、いずれも、小惑星が某日に地球に衝突する予測が出た、という設定がされている。世界が終わるのに、なぜ殺人が行われるのか。これらの作品に通底していたのは、ホワイダニットの興味だ。世界の終わりの瞬間にも尽きることのない人の欲望を、これらの作品は炙り出していた。

それでいうと、タートンの取った道は違う。ここでは、九十年前の大陸の大陥没と続いて発生した霧により世界が滅亡してしまう(スティーヴン・キングの傑作中編「霧」を思い出す人も多いだろう)。その霧に触れた生物は死んでしまうのだが、三人の科学者がこの霧の侵入を防ぐバリアを構築する。滅びゆくこの世界で、霧から守られた、人口百人ほどの小さな村が生まれることになった。

奇妙なしきたりのある「小さな村」を舞台にしているという点では、これもまた、英国ミステリの伝統を取り入れた作劇といっていい。住民たちは全員が顔見知りであり、そんな状況で、殺人が起こる。その殺人によって、バリアが解除されてしまい、あと46時間で人類は絶滅する──という状況が産み出される。ここでは、これまでの「終末もの」のミステリで扱われてきた「ホワイ」が裏返されていることに気付くだろう。なぜ、世界が終わるのに殺人が行われるのか、ではない。なぜ、世界を滅ぼすほどの殺人が行われねばならなかったか。この壮大な問いこそ、タートンならではの大胆不敵な挑戦状なのだ。

さて、ここまでなら、「終末ミステリ」への勇気あふれる挑戦、なのだが、サービス精神旺盛な作者はこれでは満足しなかった。住民たちは、インプラントされたAI〈エービイ〉により管理されており、事件当夜の記憶を消されている……と、そんな設定まで投入してしまう。おまけに、この小説の一人称を務めるのは〈エービイ〉なのだ。ここまでくると、そこまでやるか、と天を仰ぐほかない。

たとえSF設定を導入したとしても、ミステリに着地させるためには、どこかで風呂敷を畳むことを始めなくてはならない。ところがタートンは、解決編が始まり、畳み始めてもなお、SFのアイデアをどんどん発展させていく。最後に明かされる壮大な構想と、涙腺をやけに刺激する幕引きは、SFの古典名作をも思い出させる。

今回も「この作者ならでは」といいたくなる作品を堪能させてもらった。作者の人柄を感じられる「謝辞」まで今回も面白い。スチュアート・タートン、またしても、やりすぎ。だけど、あなたはそれが良い。

評者=阿津川辰海