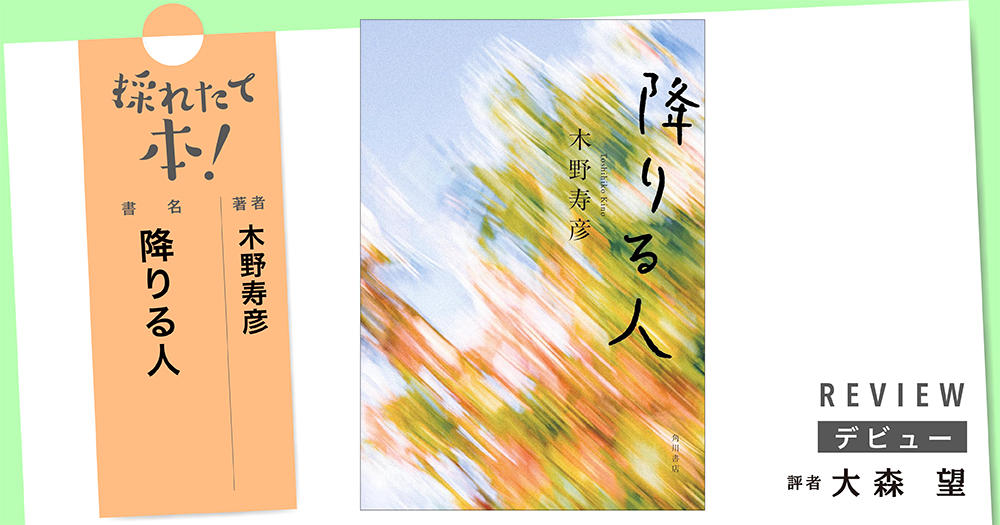

採れたて本!【デビュー#34】

木野寿彦『降りる人』は第16回「小説 野性時代 新人賞」の受賞作。名だたる4人の選考委員から絶賛され、満場一致で受賞を決めた。選評の一部を抜粋して引用すると、

「……文章力が高く、人物を造形するうえでのコンセプトも最後までぶれず、滑稽でもあり哀れでもある主人公が、実在の人物に思えるほど描写が自然で的確でした」(冲方丁)

「これはお金を払っても読みたいと思える作品で、選評を書いているいまも、得がたい余韻がつづいている」(道尾秀介)

「……読み直してみると、ほとんど無駄な要素がない。最後まで安易な希望を与えない点にも好感を持った」(森見登美彦)

という具合。辻村深月に至っては、

「……ひとりの選考委員からの『丸を超えた二重丸をつけたい』という言葉を聞いて、名作が名作として読者の心に届く瞬間を目の当たりにできた思いで胸が熱くなった」

とまで書いていて、おそろしくテンションが高い。公募新人賞の応募作に対して、うるさ型の作家たちがこれだけ口を揃えて誉めるのもめずらしい。

主人公は30歳の宮田。心を病んで会社を辞めたあと、ただひとりの友人である浜野に誘われて、期間工として工場で働き始める。〝エレメント〟と呼ばれる銀色のパーツをつくる仕事だが、それがいったい何で、何に使われているのかさえ知らない。毎日毎日、ただひたすら同じ作業をくりかえすだけ……。

期間工の日常を描く小説といえば、直木賞候補にもなった逢坂冬馬の『ブレイクショットの軌跡』を思い出すところ。正直、あれに勝つのはけっこうむずかしいんじゃないかと思いながら読んでいると、浜野の存在や職場の人間関係がどんどんクローズアップされて、『ブレイクショット…』の期間工パートとはまったく違う感触になる。

小説は、宮田が夜勤につくため、工場に向かうバスに乗り込む場面から始まる。同乗する工員たちは黙って目を伏せているが、先に乗っていた浜野は、そんな空気に頓着せず、「今更ながら『E.T.』見たぜ」と宮田に話しかけてくる。

「……宇宙人を自転車の籠に入れて泣けるかよと思っていたが、なかなかのもんだった。あれは父なき世界を受け入れる話なんだろうな」

それを耳にはさんだ前の席の男性がため息をつくところまでがセットなのだが、浜野はまったく気にかけない。映画談義が一段落すると、ラジオから聞こえてきた〝絶食系男子〟という言葉に反応して宮田に質問する。

「恋愛の相手を食事とみなしているのか?」

「相手じゃなくて恋愛という行為に対する態度のことだろう。恋愛に積極的な人を肉食、淡泊な人を草食と呼んでいるからそこからの連想だろうね。おそらく、僕らも絶食系に分類されるんじゃないかな」

「性の欲求に関してなら、熱心に自慰をしている俺のことは自炊系男子とでも呼んでほしいな。アダルトビデオというおかずを購入して己の手で済ます。上手いこと言ったな、俺。わっはっは」

複数の箇所から大きなため息が聞こえてきた。こんなことを繰り返していると、そのうち 誰かにぶん殴られるのではないかと思う。さらに浜野が会話を続けようとした時、バスが停車した。扉が開く音がして、全員がノロノロと腰を上げた。

まるでコントみたいなこういう会話が小説を駆動し(浜野は映画とAVに執着している)、物語はたんたんと進んでいく。下ネタと言えば下ネタだが、ともすれば文学的・衒学的になりそうなところを、浜野の下ネタがエンタメにつなぎとめているとも言える。しかし、エンタメといっても、事件らしい事件が起きるわけではない。

前半で最大の事件は、休憩時間に配られる菓子パンを宮田と浜野が受け取らず、かわりにそれを持ち帰った男が泥棒呼ばわりされたことに端を発する対立劇。このまったくどうでもいい出来事から、宮田はのっぴきならない状況に追い込まれていく。

チャップリンの『モダン・タイムス』から約90年、鎌田慧の『自動車絶望工場』からでも50年以上経っているというのに、現代社会の歯車として使われる工員の立場は当時とほとんど変わらない。さらに、同じ工場勤務でも社員と期間工の間には深くて大きな川があり、両者の対立が問題をこじらせる。

宮田の自転車が盗まれたことをきっかけに〝マドンナ〟が現れたり、宮田が抱えている〝秘密〟が明らかになったりもするのだが、それは小説を前に進めるための歯車でしかない。

ニーチェの『ツァラトゥストラはこう言った』を読んで「イキりラップだと思えばすこぶる面白い」と語る浜野は、同書の〝超人〟にならって〝降人〟というコンセプトを提唱し、〝降りる〟ことを自ら選ぶのが重要なのだと力説する。いわく、

「たとえば、手コキで射精したとして、それをいかされたと考えるか、自らいったのだと考えるかでな」

「手コキで喩えなくていいよ。余計分からなくなる」

「そうか」

という具合。ところどころ過度に純文学っぽくなったり、地の文で(時には会話で)テーマを語ってしまったりする欠点はあるものの、この強烈な個性は貴重。一度読んだら忘れられない小説になるだろう。

評者=大森 望