【著者インタビュー】吉田篤弘『おやすみ、東京』

東京の真夜中でこそ生まれ得た、幻想的で幸福感に溢れる連作短篇集! 実力派装丁家ユニット、クラフト・エヴィング商會としても活躍する著者にインタビュー。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

どこか奇妙で温かい人々の縁が都会の夜に交差する幻想的で幸福感溢れる連作集

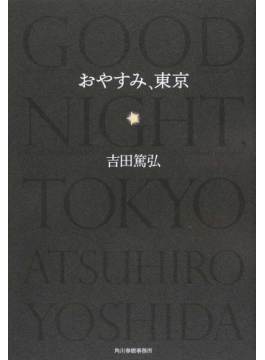

『おやすみ、東京』

角川春樹事務所

1600円+税

装丁/クラフト・エヴィング商會(吉田浩美 吉田篤弘)

吉田篤弘

●よしだ・あつひろ 1962年東京生まれ。「坪内祐三さんと岸本佐知子さんは赤堤小の先輩、鴻巣友季子さんは後輩です」。パートナーの浩美氏と98年よりクラフト・エヴィング商會としても活動し、01年に講談社出版文化賞。著書に『つむじ風食堂の夜』『台所のラジオ』等。164㌢、O型。「体重は最近測ってなくて。でも10代の頃、紅テントのお芝居を見に行ったら唐十郎さんが僕の上に落ちてきて、物語の作者の体重を感じる貴重な経験をしました!」。

登場人物が増えるにつれ累乗的に関係が繋がるのは、小説も現実も同じだと思う

東京の真夜中でこそ生まれ得た、12の物語である。

実力派装丁家ユニット、クラフト・エヴィング商會としても活躍する吉田篤弘氏は、世田谷区赤堤育ち。意外にも駆け出し時代には週刊誌等のレイアウターも務め、バブルに沸く東京を遠目に眺めていたという。

「当時は若くてお金もないし、夜は編集部にカンヅメ状態でしたからね。華やかなことはどこか遠くで起き、自分はいつも隅っこにいる感覚が、僕の書く東京にはあるような気もします」

最新作 『おやすみ、東京』の登場人物も、深夜専門のタクシー会社〈ブラックバード〉の運転手〈松井〉や、大手映画会社の小道具係で通称〈調達屋〉の〈ミツキ〉、〈東京03相談室〉のオペレーター〈冬木可奈子〉ら、夜の仕事人といっても様々だ。

助監督に時季外れのびわを突然所望され、ミツキが松井の車で東京中を疾走するように、本書では誰もが何かを探していた。しかも時刻はこぞって午前1時! 夜の闇はしかし何もかもを抱きとめてくれるほどに、優しく、穏やかでもあった。

*

「この作品自体、連作短篇集ですが、実は書くときにイメージしていたのは『連作短篇の交差点』とでもいうべきものなんです。例えばミツキが主人公の『調達屋ミツキ』や松井が主人公の『車のいろは夜空のいろ』など、本作の登場人物たちそれぞれが主役の連作集が僕の頭の中だけにあり、それが交錯するのがこの『おやすみ、東京』なんです。

そんなことを考えたのは、小説を書く過程を僕自身が楽しみたいからです。連作なら連作をただ漫然と書くのでなくどう書くか、常に考え、進化していたいので」

本作の着想の一つになったのが、松井が子供の頃に読んだ童話として作中にも登場する、あまんきみこ作『車のいろは空のいろ』(68年刊)だ。童話に出てくるタクシー運転手・松井さんに憧れ、ドライバーとなった彼は、今の会社でようやく「夜空の色」を思わせる濃紺の車と出会う。

「『車のいろは空のいろ』は、昔は教科書にも載っていた有名な童話で、僕はこれを主人公の松井さんがいろんな乗客を乗せる連作短篇集として読み、幼心に感銘を受けた覚えがあるんです。

もう一つは、バブルの頃、知り合いのスタイリストさんから聞いた話で、撮影用の小道具を探す時に、電話一本で来てくれて物凄く頼りになる運転手さんがいたそうです。いつかその話を大好きな童話のパスティーシュ(作風模倣)的に書きたいと思っていました」

〈時計が一時を打った〉と書き出される第1話はその名も「びわ泥棒」。深夜営業の店もめっきり少なくなった東京で明日の撮影に使うびわを探し回るミツキは、新聞配達員で〈カラス博士〉の異名をとる恋人〈浩一〉から、確か街路樹にカラスが熟すのを待つびわの木があったとの有力情報を得る。

さっそく現場に向かうと、頭上には黒い人影が。思い切って声をかけたミツキに、その美しい声を持つ女性は言った。〈びわ泥棒よ〉―。

さらに「午前四時の迷子」「十八の鍵」「ベランダの蝙蝠」等々、12篇の一見奇妙な物語は点から線、面へと、東京の夜を写し取っていく。

中でも秀逸なのは、一見広大な街が実は思わぬ形で繋がっている事実に気づかせてくれること。12年前に失踪した可奈子の弟〈レン〉。女4人で食堂〈よつかど〉を営む〈アヤノ〉が、かつて思いを寄せた常連客〈田代〉―。彼らは今は会えずともどこかにはおり、松井やミツキや下北沢の古道具屋〈イバラギ〉らが介在することで、その距離は俄然近づいたりした。松井は思う。〈この街の人々は、自分たちが思っているより、はるかにさまざまなところ、さまざまな場面で誰かとすれ違っている〉〈気づいていないだけなのだ〉と。

「一つ一つは創作ですが、それらの話を重ねると、現実が虚構の裏側に張り付いてくるんですよね。松井が運転手になったのも巡り合わせなら、ミツキたちを乗せたのも巡り合わせ。登場人物が増えるにつれて累乗的にあっちとこっちが繋がったりもする。それって現実と同じだなあとよく思いますし、実際こんなものだと思うんです、世界の成り立ちとか、人の繋がりって」

見えない物語を読めるかどうか

自ら手がけた漆黒の装丁や、ミツキの会社の倉庫係で元バーテンダーの〈前田〉が作る特製〈コークハイ〉など、本書では黒のイメージが鮮やかだ。かと思えば「よつかど」の定番メニューで、アヤノと田代を繋ぐ〈ハムエッグ定食〉の美味しそうなこと! 私見だがハムエッグのある食堂にはいい食堂が多く、モデルがあるならぜひとも聞きたい。

「まさに、ある町の四つ角に女性が4人でやっている食堂があって、何を食べても本当に美味しいんですよ。場所は秘密ですが(笑い)。

あとデザインの話でいうと、僕が良いデザインだと思うものはたいてい黒の使い方が巧い。夜とか闇にも似た面があり、惹かれるのかもしれません」

〈江戸っ子って、あきらめることが身上なんだって〉と笑いあう食堂の女たちといい、浩一との結婚に踏み切れずにいるミツキといい、彼らは恋や人生にどこか控えめだ。また壊れた時計を〈二台で正しい時計〉として売り、〈十五分遅れる時計と十五分進んでしまう時計が出会えば、ちょうど正しい時刻になる〉と宣う古道具屋の講釈も実は奥が深く、東京の夜はどこまでいってもあやふやなまま、今日も午前1時を迎えるのである。

「よく僕の物語には結末がないと言われるのですが、そもそも終わりなんてあるのかと僕は思うんです。例えば昔ながらの食堂の外見が変わっても、精神さえ継承されていればそれでよしと、変化を受け入れてきたのが東京の人間。肝心なのは表面的なモノやコトの頁をめくって、

僕自身、感動的な大団円なんて書こうものなら恥ずかしくて逃げ出したくなる、良くも悪くも東京人気質です。僕は東京の西側で育ってきたし、スカイツリーも隅田川も出てこないささやかな話を書かせて下さい―って、まあ誰に断る義理もないんですけど(笑い)」

誰かと誰かの時間がパラレルに交錯し、どこか諦めがちな気質をも飲み込んでしまうマットな夜の質感は、まさに東京ならではのもの。そんな街にも昼と夜は繰り返し訪れ、人々のちっぽけな意地が目に見えない地層を成す、現代の寓話である。

●構成/橋本紀子

●撮影/三島正

(週刊ポスト 2018年8.10号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/10/01)