【怖いけれど美しい】エドワード・ゴーリーの世界

エドワード・ゴーリーはアメリカの絵本作家で、残酷で冷酷な作風を持ち味とし、その独特な世界観から全世界でカルト的な人気を誇っている作家です。日本でも1999年以降翻訳され、ファンによる根強い人気から、現在も未邦訳の作品の翻訳・出版が続けられています。国境を超えて人々を熱狂させるエドワード・ゴーリーとは、そして彼の作品とはどのようなものなのでしょうか。

あなたが最後に絵本を読んだのはいつですか?

物語に触れる初めてのきっかけとして小さい頃に読んだ、もしくは読み聞かせをしてもらったという経験を持つ方も多いでしょう。しかし小さい頃触れた“絵本”の中に、エドワード・ゴーリーの作品があったという人は少ないのではないでしょうか。

エドワード・ゴーリーはアメリカの絵本作家で、残酷で冷酷な作風を持ち味とし、その独特な世界観から全世界でカルト的な人気を誇っている作家です。日本でも1999年以降翻訳され、ファンによる根強い人気から、現在も未邦訳の作品の翻訳・出版が続けられています。国境を超えて人々を熱狂させるエドワード・ゴーリーとは、そして彼の作品とはどのようなものなのでしょうか。本記事では子供向けに収まらない新たな“絵本”の魅力を提示する、エドワード・ゴーリーとその作品についてご紹介します。

絵本作家・エドワード=ゴーリーとは?

エドワード=ゴーリーは1925年、アメリカのイリノイ州・シカゴで新聞記者の息子として生まれました。彼は高校を卒業後、美術大学に進学。一時は陸軍へ入隊するなど紆余曲折を経て、最終的にハーバード大学へ入学します。卒業後はブックデザインや装丁の仕事を手掛けながら、1953年に彼の絵本デビュー作となる『弦のないハープ またはイアブラス氏小説を書く』を発表。その後も自身の絵本作品を出版し、2000年に75歳で亡くなるまでにおよそ100を超える絵本作品を世に送り出しました。

絵本といえば、どのようなものをイメージするでしょうか。微笑ましく暖かい世界、明快で教訓めいたストーリー、カラフルな色遣い……、おおよそ残酷とは程遠いものを想像することでしょう。しかしゴーリーの著作は私たちの持つこの“絵本”のイメージとは真逆を行きます。

独特の道徳と倫理観で織りなされる不条理劇、暴力的なシーンすら淡々と描かれ、読者は恐怖を感じると同時にその世界観に魅了されます。また芸術的な筆使いも魅力のひとつです。挿絵はすべてモノクロの線描で描かれ、その繊細な筆致と相まってゴーリーの一見冷たい作風をさらに奥深いものにしています。

ゴーリーの作品は彼の死後もカルト的な人気を博し、いまだに根強いファンが多く存在します。不気味な空気や底知れぬ不安を漂わせる彼の作品がなぜここまで多くの人を惹きつけるのか。その魅力に迫るゴーリーのオススメ作品5つをご紹介します。

子供たちの死の瞬間を描いた絵本—『ギャシュリークラムのちびっ子たち』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309264336/

『ギャシュリークラムのちびっ子たち(原題:THE GASHLYCRUMB TINIES)』は1963年に出版、1997 年に『うろんな客(1957)』や『優雅に叱責する自転車(1969)』とともに新版された、ゴーリーの代名詞と呼ばれるほど有名な作品です。また日本で出版されたゴーリー作品の第1冊目でもあることから、日本でのゴーリーの代表作としてあげられることも多くあります。

海外の子供向け絵本というとドイツの「グリム童話」やイギリスの『青い鳥』『3匹の子豚』などがイメージされます。これらは教訓譚(cautionary tales)と呼ばれ、19世紀ごろのヨーロッパの絵本作品によく見られる構成です。読者である子供達に、悪さをした子供が悪い目にあうというストーリーを読ませることで、道徳的に正しい行いを身につけさせるという側面を持っています。また幼い子供に文字の読み書きを教えるアルファベット・ブック的な役割も持ちます。

この『ギャシュリークラムのちびっ子たち』はそんな古典的な絵本の形式を模した作品です。話は全編アルファベット・ブックのような、”A is ~.”のような形で進んでいきます。ただし、内容は、それらに見られる教育的なものとは正反対です。

A is for AMY who fell down the stairs.

Aはエイミー かいだんおちた

登場する子供たちはA〜Zまでの名前を冠する子供たち。ページをめくるたびにその子供たちの死んでいく瞬間の姿が断片的に描かれます。アルファベット順に26人、熊に襲われたり、衰弱したり、脳天を割られたりと、いずれも悲惨な死を迎えます。しかしそれでいて本文は軽快な韻を踏んだ文章になっているため、そのミスマッチさが独特のシュールさを生んでいます。

この理不尽な悪意と、その悪意の矛先が子供達に向くというストーリー仕立ては、ゴーリー作品の典型です。ゴーリー作品の入門としてオススメです。

冬の夜に訪れた不可解な客人、―『うろんな客』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309264344/

『うろんな客(原題:The Doubtful Guest)』は、1957年に出版されたゴーリーの代表作のひとつ。

風の強く吹くある冬の晩、屋敷にある客人が訪れます。ペンギンのような見た目でありながらマフラーとスニーカーを身につけた珍妙な客人。屋敷に住む家族は驚きますが、追い出すわけでもなく、その生き物との奇妙な生活が始まります。 朝食を共にして皿の一部まで食べようとする、屋敷の本をごっそり破りとる、気に入ったものを池に投げ入れて隠す。

意味不明な行動をする客人に屋敷の家族は悩まされるのですが……。

ある夜突然現れた謎の客人と理解不能な行動の数々。得体の知れない存在という薄ら寒さが読むごとにつきまといます。シンプルな線とモノクロームで描かれた暗い鬱蒼とした世界に読み手は徐々に引きずりこまれていきます。

この作品の特徴は『うろんな客』全編にわたって、七五調の短歌形式で物語が綴られている点です。例えば“客人”の登場するシーンを見てみましょう。

ふと見れば壺の上にぞ何か立つ 珍奇な姿に一家仰天

(Then they saw something standing on top of an urn. Whose peculiar appearance gave them quite a turn.)

ゴーリーによって書かれた英語の原文は、全体的に韻文調で書かれていました。この韻を踏んだ語り口を再現するため、訳者の柴田元幸氏によって日本語での出版の際になされた翻訳がこの七五調の短歌形式です。古めかしくもありながら、読んでいて気持ちのいいリズム感。この独特のテンポに、読み手はいつの間にか没入してしまうことでしょう。

最後まで七五調に徹するかと思いきや、家族と“客人”の物語は思いのほかあっさりと幕を下ろしてしまいます。

「というような奴がやってきたのが十七年前のことで、今日に至っても一向にいなくなる気配はないのです。」

古めかしい書体にシュールな物語、訳のわからない行動を繰り返す謎の“客人”。それでもなぜ彼ら家族はその客人と一緒に暮らすのか。その答えは訳者・柴田氏によるあとがきの中にあります。その真相はぜひ実際に読んで確かめてみてください。

実在の事件をもとにしたある夫婦の物語、―『おぞましい二人』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309268005/

5歳の時ハロルド・スネドリーは病気の小動物を石で叩き殺しているところを見つかった。

この不穏な一節から始まるのは、ゴーリーの著作の中でも問題作と呼ばれる一冊『おぞましい二人(原題:The Loathsome Couple)』。イギリスで実際に起こった残虐な幼児連続誘拐殺人事件をモデルにして書かれた絵本です。子供を誘拐して、様々な方法で殺害することに時間を費やし始めたふたりの男女。そのむごい事件に衝撃を受けたゴーリーは動揺し、『おぞましい二人』を発表しました。のちにゴーリーは本作について、自作のうちで「どうしても書かずにいられなかった」のはこの本だけだと語っています(出典:エドワード=ゴーリー『おぞましい二人』,河出書房)。

感情の読み取れない表情に、無機的な背景。ゴーリーの作品では子供の死が簡単に描かれることが多く、これ以前の作品でも登場する多くの子供達が無造作に殺されていました。例えばゴーリーの最も有名な代表作の一つである『ギャシュリークラムのちびっ子たち』ではアルファベット順に26人の子供達が26通りの殺され方で死んでゆきます。これらの作品からは、どの子供達の死からも現実感が抜け、虚構の世界の話であるという印象が前面に出されています。

しかし本作にはこれまでの作品にあったコミカルさはありません。残酷な現実を努めて機械的に記されています。徹底的にリアルに、現実に対して正面から向かい合おうとした異色作です。ゴーリーが書かざるを得なかったという切実さを、ぜひ感じてみてください。

蒼い世界で繰り広げられる哲学的な語らい―『蒼い時』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309265022/

生きることじゃなくて、生きてもらうことが大事なんだ。

そのひとこと、他のいくつかと一緒に 書き留めておかなくちゃ。

不可解で不気味なストーリーや暴力的な描写とともに紹介してきたゴーリーの作品ですが、そんな作風が苦手な人にもこの『蒼い時(原題:L’heure blue)』はお勧めできる一冊かも知れません。

野球少年のような服を着た不思議な生き物。バクともアリクイともつかない正体不明な生き物が蒼い風景の中を歩いています。尻尾があるので、数え方はおそらく“匹”で間違いないでしょう。その2匹が青と黒の2色で描かれた背景を背に、自転車を押しながら、どこかのマンションの窓から、ボートの上で、ブランコに乗りながら……、どこか人間臭く、語らいます。この物語には起承転結がありません。ただ流れる風景と同じように、2匹の間で交わされる会話の断片を私たち読み手は眺めていくばかりです。

原題である「L’heure blue」はフランス語綴りで、直訳すると“黄昏どき”という意味です。夕刻、1日を振り返りながら、また自分のこれまでとこれからに思いを馳せながら、なんとなく物思いにふけります。「黄昏は人を哲学者にする」。本書はその2匹の会話から、私たちが黄昏どきに出会いがちな、なんとなく哲学風で物憂げな気分を気持ちよく思い起こさせてくれる作品です。

そのストーリーらしい展開はなく、突然始まり突然終わる本作は、ゴーリーの言葉や思考をなんの順序立てもなく書きちらしたようで、得体の知れない作家の心に少し近づいた心持ちさえします。

人生のすべてが メタファーとして解釈できる訳じゃないぜ。

それはいろんなものが 途中で脱落するからさ。

ゴーリーの淡々とした叙述はそのままに、それでいて温度を含んだ優しさや他人の心に迫ろうともがくような言葉を感じられる作品。パラパラとめくって心を和ませる、夜寝る前に読みたい1冊です。

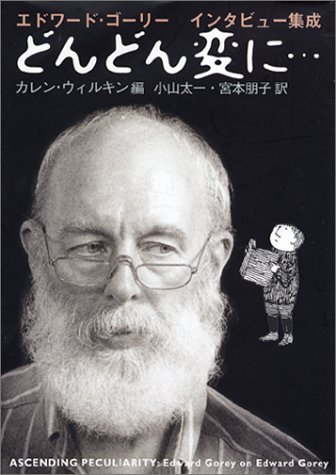

ゴーリーという人間に迫る—『どんどん変に… エドワード・ゴーリー インタビュー集成』

https://www.amazon.co.jp/dp/4309266843/

ゴーリーは、その作風からとてもミステリアスな印象を持たれやすい作家でした。しかしインタビューで見る彼は私達の予想とは少し違った姿を見せています。愛想よく質問に答える誠実な1人の話し手、それは作家としてのエドワード・ゴーリーを1枚脱ぎ去った、1人の人物としてのゴーリーの姿です。本書はゴーリーが生前に受けた約70ものインタビューの中から厳選して、1冊の本にまとめたものです。

この本ではゴーリーの著作についてはもちろん、彼の発想のルーツや普段の生活など、作品からは知りえない彼の姿が様々描写されています。また著者自身、この本について“ゴーリー自身の言葉による、くつろいだ、気ままな自伝に近いもの”と形容しており、ゴーリーの人としての魅力にあらためて心惹かれる内容になっています。ゴーリーが持っていた多種多様な趣味、バレエや日本古典文学、コメディドラマ、そして彼が共に過ごし愛した6匹の猫たちなどなど。ゴーリーの絵本に触れ、彼自身に興味を持った人にはぜひ触れてほしい1冊です。

おわりに

ゴーリーは生まれついての旅行嫌いでしたが、それでも生涯で行ってみたい場所が3ヶ所あったそうです(出典:エドワード=ゴーリー『蒼い時』,河出書房、訳者あとがきより)。ひとつはイタリアのボマルツォにある怪物公園、もうひとつがフィレンツェにあるラウレンツィアーナ図書館、最後に京都の竜安寺。

どの場所も自国では得難い異界感のようなものに惹かれたのでしょうか。

ところで海外旅行にはどうしてもお金がかかってしまいますが、最もリーズナブルにできる旅といえば読書ではないでしょうか。読書は私たちを様々な世界に連れて行ってくれます。おそらくいままで触れることのなかった世界への旅は格別なものでしょう。

みなさんも普段目を向けていなかった絵本の世界で新たな魅力を“再発見”してみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2019/09/06)