【著者インタビュー】伊藤亜紗『記憶する体』/障害とともに生きる12通りの体の物語

全盲、四肢切断、麻痺、二分脊椎症、吃音などをもつ12人のエピソードを通して「体」を考察する一冊。この本を通じ、12人分の体の違いを感じることで、自分の体の輪郭が見えてきたら面白い体験になると著者の伊藤亜紗氏は語ります。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

全盲、吃音、幻肢痛――「多重身体」を生きる12人へのインタビューを通し体に宿る時間の厚みを読み解く

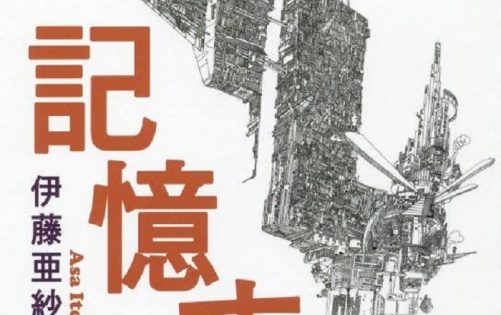

『記憶する体』

1800円+税

春秋社

装丁/野津明子

伊藤亜紗

●いとう・あさ 1979年東京生まれ。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。元々は生物学者志望だったが、東京大学3年次に文転。2010年に同大学院人文社会系研究科基礎文化研究美学芸術学専門分野博士課程を修了。文学博士。専門は美学、現代アート。今年8月までマサチューセッツ工科大学客員研究員。著書は他に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』『目の見えない人は世界をどう見ているのか』『目の見えないアスリートの身体論』等。160㌢、A型。

障害者にも障害者以外の側面があるように一人の人間内にある多様性を大事にしたい

誤解を恐れずに言えば、吃音に迫った話題作『どもる体』等で知られる美学者で東工大准教授・伊藤亜紗氏は、健常者と障害者、なにより自分と他人の

最新刊『記憶する体』はその違いを中でも決定づけ、〈固有性〉をもたらす

すると不思議。本来その人のものでしかないはずの身体感覚が著者の名ガイドもあって肌身に実感され、無意識に動くこちらの体の方が奇妙に思えてくるのだ。

そう。私たちはよく知りもしない体を自明のものと捉え、考えることをサボり過ぎていた?

*

「基本的に体って無意識化されていますよね。何かを食べる時も意識で動く部分なんてほんの一部ですし、そんなほとんど知らない

ちなみに専門である美学とは?

「よく『美学=美について考える学問』と誤解されるのですが、例えば優れた芸術作品を見た時の感性の動きとか、言葉にならない曖昧な部分を、限界があると知りつつ言葉で分析する、ちょっとした言語不信から始まっている学問で、“哲学の妹”的な学問です。

その、言葉を信じすぎないところが私は好きです。特に体の問題は従来の学問にはない部分が大事だったりもします。体には法則で語れる

しかも誰もが、与えられてしまった自分の体と嫌でも付き合っていくしかなく、何か問題が起きると意識の方で工夫を編み出したり、その工夫が逆に体に影響したりする。そういった、人が

〈本書が扱うのは、出来事としての記憶そのものではありません〉とある。例えば口内炎ができた時はこう食べる、仕事に集中したい時はこうするなど、人は経験から独自の方法論や教訓を導き出し、その人だけに有用な〈究極のローカル・ルール〉さえ存在する。この経験に基づく法則が実は固有性を形作り、〈特定の日付をもった出来事の記憶が、いかにして経験の蓄積のなかで熟し、日付のないローカル・ルールに変化していくか〉、つまり〈記憶が日付を失う過程〉に、本書は注目するのだ。

例えば先述の全盲の女性、西島玲那さんは生来、夜盲などの症状があり、高1の夏休みに網膜色素変性症を発症。だがその当日も家を出るまで異変に気付かなかったというほど、視覚だけに頼らずに彼女は生きてきていた。そのため19歳で完全に失明してから約10年が経つ今も、伊藤氏の目の前で話の要点を適宜メモし、地図や絵まで描いてみせたという。

〈傍目には、目の見える人がメモを取っているのと何ひとつ変わらない手の動き。見えなくなって一〇年間、書く能力がまったく劣化せず、鮮度を保ったまま真空パックされているかのようでした〉〈一〇年前までの習慣を惰性的に反復する手すさびとしての「書く」ではなくて、いままさに現在形として機能している「書く」〉〈全盲であるという生理的な体の条件とパラレルに、記憶として持っている目の見える体が働いている。まさにダブルイメージのように二つの全く異なる身体がそこに重なって見えました〉

読書は自分と違う「体」と出会う行為

「特に中途障害者の場合は、健常者としての記憶が刻まれた体と、障害のある今の体が2つある〈多重身体〉を生きている部分がある。そのギャップをどう埋め、失った機能をどう補うかという工夫や鍛錬によっても、体の固有性は作られます。

障害者の世界は障害ごとの

〈「書くこと」を通して、玲那さんは自分の体と物理的な環境をダイレクトに結びつけ、他者が介入しない自治の領域を作り出します〉〈身体を多重化させることによって〉〈社会と自分をつなぎなおしているのです〉といった読み解きはまさに著者ならでは。また23歳の時に事故で左足膝下を失い、現在は義足のプロダンサーとして活躍、リオパラリンピック閉会式にも出演した大前光市さんの厳密な身体作法を、伊藤氏は車の〈マニュアル制御〉に

「私自身、彼らと話す中で何度もハッとさせられたし、原稿を書いていても『これは手が書いてるの? 脳が書いてるの?』とか『これって本当に私の手?』とか、なんだか自分の体が不安に思えてきちゃって(笑い)。そういう発見の場に本書がなれば嬉しいし、読書すること自体が自分とは違う体と出会う行為だと思います。

私は昔から本が何かしら人を変えることに可能性や面白みを感じていて、単なる知識の伝達や論理的説得よりも、読者をじわじわ、内側から揺るがす形でしか、特に他人の体の感覚なんて伝わりようがない。例えば小説を読む間はその作家の文体に身を委ねるように、この本を通じてインストールされた12人分の体との違いを感じることで自分の体の輪郭が見えてきたら面白い体験だと思います。

今はダイバーシティ等と言うわりに何も進んでないし、同じ多様性なら私は

あらゆるレッテルを拒み、私とあなたの違いに敬意をもって目を凝らす彼女や、高い意識と言語能力をもつユニークこの上ない12名に感謝したい、人間が豊かでより面白く思えてくる良書である。

●構成/橋本紀子

●撮影/五十嵐美弥

(週刊ポスト 2019年12.6号より)

初出:P+D MAGAZINE(2020/05/13)