【著者インタビュー】松尾清貴『ちえもん』/飢饉や疫病が相次いだ激動の時代に、今改めて光を当てる

江戸寛政年間に、長崎沖で座礁した巨大オランダ船の引き揚げに挑んだ廻船商人を描いた本格歴史小説。重機もない時代にそれをやってのけた凄さを、ぜひ体感してほしいと著者は語ります。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

日本初の巨大沈船の引き揚げに挑んだ「廻船商人」の生涯を歴史小説の新鋭が描いた史実に基づくドラマチック長篇

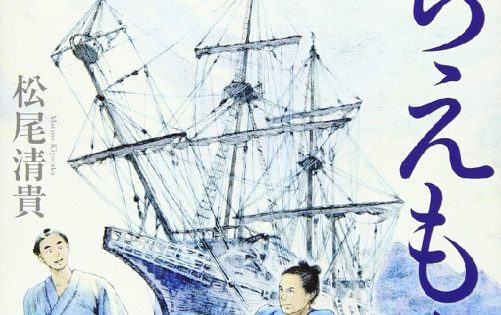

『ちえもん』

小学館

1900円+税

装丁/山田満明 装画/石居麻耶

松尾清貴

●まつお・きよたか 1976年福岡県生まれ。北九州工業高専中退後、渡米。飲食店等で働きながら97年までNY在住。「実家が筑豊の山奥なので、都会に住みたかったんです」。その後もパリやプラハに行ったり、高浜原発や富士山頂の山小屋などでアルバイトを転々とする傍ら小説を執筆し、04年『簡単な生活』でデビュー。著書は他に累計65万部を突破した『偏差値70の野球部』シリーズや『エルメスの手』『真田十勇士(1)~(7)』『南総里見八犬伝(1)~(4)』等。180㌢、68㌔、A型。

人生を自力で切り拓く〝持たざる者〟は人間らしさを捨てずにいてカッコいい

江戸寛政年間の長崎沖で巨大オランダ船・エライザ号が座礁。この引き揚げに周防国櫛ヶ浜出身の廻船商、村井屋喜右衛門が関わり、まさに“

物語は徳山湾を望む浜で網元の末子〈吉蔵〉と廻船屋敷の次男坊・喜右衛門が出会い、互いに一目置いた宝暦13年の邂逅に始まる。共に長男ではなく、家庭内では厄介扱いされ、その分、どこへでも自由に行けた〈持たざる者〉たちの、青雲の志を描く。

吉蔵や、彼が夜這いに通う〈チヨ〉らを除き、本書ではほとんどの人物が実在する。地元でも知る人ぞ知る座礁事件の隣に2人の友情を紡ぎ、飢饉や疫病が相次いだ激動の時代に、今改めて光を当てた理由とは?

*

本作は著者初の本格歴史小説。04年のデビュー以来「君なら歴史物が書ける」と編集者に口説かれ続け、8年程前、『こんな凄い人がいたって、知ってた?』と手渡されたのが、片桐一男著『開かれた鎖国』という一冊の新書だったとか。

「その中に沈船引き揚げに関する章がありました。確かに凄い話なのですが、この手の話って

でも、詳細な史料がない=小説向きともいえるんです。動機に関しても、打算も下心もある

舞台は2人の故郷・櫛ヶ浜に始まり、後に独立し村井屋を興した喜右衛門が、自ら漁場を拓いて干鰯製造の拠点とした長崎

〈相撲が強うて出世でけますか。俺は智慧を凝らして一旗揚げとうございます〉と常々生意気を語り、村の若衆が力試しに使う力石を、

元々は紀州商人が持ち込んだ大網漁を、喜右衛門は船から船に網を渡す独自の形に翻案。その生きる場所を問わない志はやがて吉蔵をも巻き込んでゆくのだ。

「当時は漁のノウハウごと売り込んでその土地の人と漁場を開拓し、収益を分け合う商人も結構いたらしい。この

その土地に根付くために神社仏閣に寄進をし、労働力も地元の人を使う等、その土地全体の繁栄や幸せを考えた方が、結果的には効率がいいのだと思います」

「金儲け=悪」ではないはず

面白いのはそうした浜の歩みや、塩問屋と浜主らの相場を巡る駆け引きなど、若き日の喜右衛門が経験し、目にした光景の一つ一つが、引き揚げにも深く関わってくること。例えば〈商いの正道を信じる〉人物として彼が敬愛する塩問屋・田中藤六の、〈この世には、働けば働くほど貧しうなることがままある。理不尽を乗り越える術を探さないけんのじゃ〉という言葉は、彼に何者にも頼らない独立独歩の人生を覚悟させる。そして〈喜右衛門は御用商人を理想とはしなかった。公のために尽くす気もなかった。商売とは、どこまでも利己的な行為であるべきだった〉という、印象深い一文を導くのである。

「今いる場所に縛られない喜右衛門と簡単には未練を絶てない吉蔵の、どちらに共感するかは人によるでしょう。例えば自分の現状がうまくいってない時に、そのまま我慢していれば何とかなるだろうと思う人もいれば、自ら行動を起こす人もいる。どちらかといえば少数派で疎まれがちな後者の物語を、僕としては書きたかった。

今の日本でもそうです。このままじゃダメだと思う問題ほどダラダラと放置される空気は、誰もが感じているはず。そんな時、

スリル満点の引き揚げに、その後に待つ衝撃の結末と、読み処に事欠かない本作。商売や利己的という言葉が本来持ちえた幅を感じさせ、己のためと人のためが何ら気負いなく合致する、ビジネスの理想を垣間見た思いがした。

「この結末は諸々の史実を踏まえた僕の創作ですが、お上には意地でも頼らないタイプの男が、あくまで商売のために、その仕事を請ける話にしたかった。金儲け=悪ではないはずなので。 といって金を右から左に動かすだけのことを彼は商売とは呼ばないでしょう。結局は信じるに足る正道があるかどうかだと思います。例えば供給過多と言われる出版界で本が売れることとその本の価値は本来別物です。需給や景気のように自分の力ではどうにもならないことと何とかなることの狭間で何を成すべきか、僕自身は結構理詰めで考えるタイプかもしれません」

歴史小説は時々の今をも描く―。そんな印象すら抱かせる、大きな物語だ。

●構成/橋本紀子

●撮影/黒石あみ

(週刊ポスト 2020年10.16/23号より)

初出:P+D MAGAZINE(2020/11/19)