団地を描いた映画・小説から浮かび上がる「夢・エロス・犯罪」【団地の今昔物語#1】

日活ロマンポルノの団地妻シリーズなど、昭和の映画や小説に題材を提供し続けた「団地」。そのイメージの変遷を歴史とともに振り返ります。

〈団地〉とはどんな場所でしょうか。最近では、団地の老朽化や取り壊し、住居者の高齢化などのニュースが伝えられます。近年では古い団地をリノベーションすることによって、若年カップルを呼び戻そうとする動きも見られますが、いまなお団地は昭和、とりわけ〈戦後の昭和〉という過去に強く結びついたものだといえるでしょう。

21世紀に入ってからは、団地は過ぎ去った〈昭和〉への追憶をかきたてる場所として注目されつつあります。小田扉の漫画、『団地ともお』が描く永遠に小学四年生を生きるともおの日常が漂わせる哀愁はその好例です。また、しばしば現在に取り残された時代錯誤の〈昭和〉を示すアイコンとして扱われることもあります。『クロユリ団地』のようなジャパニーズホラーに格好の舞台を提供するほの暗く黒ずんだ団地は今に残る〈昭和〉の残骸としての団地像の一例といえるでしょう。

〈団地〉という名称自体も過去のものとなっています。団地の名称の典型である〈地名+団地〉というネーミングはもはや使われていません。団地が取り壊され、建て替えられる場合、新たな集合住宅には〈地名+カタカナ〉という名称に変更されるのがふつうです。「武蔵野緑町団地」は「武蔵野緑町パークタウン」に、「ひばりヶ丘団地」は「ひばりヶ丘パークヒルズ」に改名されています。今や、〈団地〉は死語になりつつあるのかもしれません。

さて、いまや古めかしさを帯びている「団地」を文学や映画がどのように描いてきたか、団地にまつわる歴史を踏まえながら、またそれぞれの作品が描く「団地像」の連関を意識しながら、物語のなかに現れる団地像のヴァリエーションとその変遷を見てみましょう。

1955年が団地元年

1955年は、革新側では社会党が左派右派の分裂を統一し、保守側では日本民主党と自由党の合同により自由民主党が誕生した年であり、戦後政治を長らく規定する「55年体制」の端緒をなす年として記憶されています。同じ55年は、団地にとっても画期をなす年、さらにいえば「団地元年」ともいうべき年にあたります。

というのも、「マンモス団地」と呼ばれた大団地の施工主として知られる日本住宅公団が設立されたのが、55年だったからです。公団は、とりわけ50年代末から70年代初頭にかけて、首都圏近郊に次々と大規模な団地の建設を進めていきます。日本社会が高度経済成長期に入り、都市部への人口流入が急増するとともに、人びとの生活が一気に豊かになっていた右肩あがりの時代です。

「団地の今昔物語」の第1回は、団地建設のピーク期にあたる1950年代末から1970年ごろまでにつくられた文学・映画に焦点をあて、団地イメージのヴァリエーションを見ていきます。

あこがれのモダンライフ

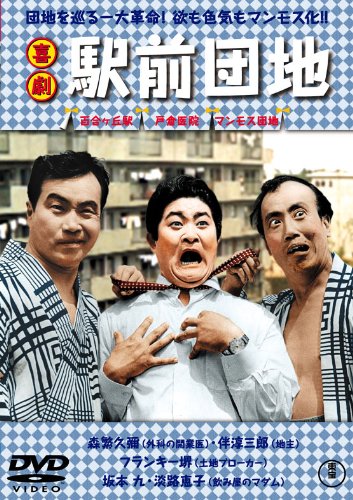

久松静児監督『喜劇 駅前団地』

団地が東京近郊に建ちはじめた頃、創作物のなかでこの新奇な対象に強い反応を示したのは文学よりも映画でした。60年代には団地(あるいはそれに類する建造物)を舞台にすえる映画作品が相次いで現れます。当時、5階立てのコンクリート造りの箱型建造物がもつインパクトを伝えるには視覚表現のほうがより適していたのかもしれません。60年代の映画が捉えた団地像からは、明るく肯定的なイメージと暗く抑圧的なイメージの両方を見てとることができます。

団地映画の先がけともいえるのは、久松静児監督による『喜劇 駅前団地』(1961年)です。この作品では、公団百合ヶ丘団地にほど近い小田急線の西生田駅、百合ヶ丘駅近辺が舞台となります。劇中では、すでに住民が住み始めた第一団地に加え、第二団地が建設中で、駅の開設など周辺地域の開発も進められています。『駅前団地』がフォーカスをあてるのは団地住民ではなく、進行中の団地開発に関わる人びとです。

登場するのは、団地建設を機に土地を売り払って一財産得た百姓あがりの土地成金であり、団地住民を当て込み病院を建てようとする町医者であり、団地周辺の土地売買で一旗揚げようとする女好きの不動産屋です。そういった面々が用地売買をめぐってドタバタ喜劇を繰り広げます。団地建設でにわかに色めき立ち、せわしなく動きまわる人々の姿は、団地を中心にまったく新しい生活が始まる気配を漂わせています。背景に映る青空のもとに建ち並ぶ真新しい団地の棟々は、本作にも出演する当時人気絶頂の若き坂本九が歌う「ズンタタッタ」の調子とともに、明朗でくもりのない未来を感じさせます。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/B003XFQHL0

『駅前団地』が公開された61年はまさに、団地が先進的な生活の場として考えられていた時代です。同年、西武池袋線沿線の新興団地・ひばりヶ丘団地に皇太子(現在の今上天皇)夫妻が訪れ、団地での新しい生活様式を視察しました。新聞に掲載された団地のベランダに立つ皇太子夫妻の写真は、団地の社会的、文化的ステータスの向上に大いに寄与しました。鉄筋コンクリートの2DK(当時の公団団地に典型的な間取りでした)の部屋、三種の神器と呼ばれた白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機がある生活に、人びとは先進的でモダンなあこがれの住まいのイメージを重ねたのです。

山田洋次監督『下町の太陽』

63年には、山田洋次監督『下町の太陽』が公開されます。本作でも「あこがれの住まい」の団地イメージが確認できます。ただし、そのイメージは批判的な視点から描かれます。この作品では、下町と団地の建つ郊外が明確なコントラストで描かれます。

主人公の寺島町子(倍賞千恵子)と恋人の毛利道男(早川保)はともに下町の石けん工場で働いています。二人は将来の展望をかたりあう仲で、結婚も間近のように見えます。早川は現在事務員ですが社員試験を受けて本社勤務のサラリーマンへの昇進をめざしています。冒頭のシーンで、道男は浅草近辺でのデートの帰路、墨田川を渡る電車の車中で町子にいいます。

「ほら、隅田川を渡るとぐっと景色が変わってくるだろ。」

「空まで暗くなる。」

「あー、団地住みたいなぁ、郊外の団地に。」

川を渡った先には町子と道男が住む墨東(隅田川の東岸)が広がります。そこでは、彼らが努める石けん工場をはじめ大小の工場が軒を争い、人びとは細い露地に建ち並ぶ長屋や木造アパートにひしめきあって暮らしています。工場群からは無数の煙突が伸び、はきだされる煤煙で空はいつも曇っています。

そんな下町と町工場を象徴するような人物が勝呂誉演じる北良介です。北良介は下町の鉄工所の工員で典型的なブルーカラーの労働者ですが、厳しい鉄工所の仕事に愛着をもっており生涯の生業と心に決めています。彼は同じ駅を使う町子に思いを寄せています。

薄汚れた下町の風景と対比されるのが、団地が建ち並ぶ郊外の光景です。劇中では町子が女友達の結婚披露宴(新郎はサラリーマンです)に出席する場面があります。そこでは、新郎新婦が200倍の倍率から光ヶ丘団地(千葉県柏市)の入居に当選したことが告げられ、新しい門出にふさわしい吉報として出席者から祝福をうけます。女工仲間たちはいいます。

「結局サラリーマンね、結婚するなら」

「三万とってもらわないと団地にも入れないわけか」

「そうね、女の幸せって男次第だわ」

町子はこの団地妻となった友人を訪ねます。Y字型をしたスターハウスや、典型的な5階立てのフラットタイプの建物が写し出されます。団地の友人宅では、気のきいたティーセットで紅茶とロールケーキがサーブされます。ダイニングキッチンには、洋式のテーブルと椅子があり、寝室にはベッドが置かれています。また冷蔵庫や白黒テレビなどの家電も見えます。町子と一緒に来た女友達は「いいなぁ団地って、うらやましいわぁ」ともらします。鏡台には高価な化粧品が揃い、団地の友人はいつも化粧をして夫の帰りを待つのだと町子に話します。これら全てが、先進的でモダンな団地ライフを強調する「いかにも」という演出になっているのです。

映画が公開された63年当時の団地像の紋切り型といえるでしょう。また、そうしたあこがれの住まいとしての団地観は、団地住民の実感からくるものではなく、むしろ部外者(下町で暮らす人びと)が団地を羨望のまなざしで見たときに映じるイメージとして描かれている点はおさえておくべきでしょう。それはいわば虚像としての団地像といえます。

町子は友人宅の訪問を契機に、団地での生活に違和感を覚えはじめます。対して、道男はライバルの敵失につけ込むかたちで試験に合格し、本社勤務を勝ち取ります。そして彼は栄転を期に下町の「ぼろアパート」を出て、「煙突のない青空のみえる郊外」へ引っ越す展望を語り、町子に結婚を迫ります。しかし、町子は町を出ていこうとする道男を自分とは異なる人間であると感じ、道男のプロポーズを断ってしまいます。最終的に町子は下町の鉄工所の工員・北良介の率直さを選ぶのです。

ところで、劇中で町子は最寄り駅として京成電鉄押上線の荒川駅(現在は八広駅)をつかっており、しばしば荒川の土手や河川敷を歩くシーンが見られます。彼女が道男のプロポーズを断る場所も荒川の土手です。荒川駅は土手の上、川を渡る鉄橋の手前に位置しています。そのまま京成電鉄で荒川を越えて北東に進むならば、あの友人が住む光ヶ丘団地へと通じます。道男が移住することを望む煙突のない団地です。

Photo By Kenta Mabuchi

下町の町工場街が荒川によって郊外の団地から隔てられているということは興味深い点です。川を越えることは下町を出ることを意味します。川向こうにはホワイトカラーのサラリーマンとして(あるいはその婦人として)生きる団地の生活があります。町子は川のこちら側にとどまり、鉄工所の男(ブルーカラー)と故郷の下町で生きていくことを選びます。隅田川西岸の都心(そこに道男が勤務する本社があります)と、荒川東岸の郊外のあいだにあり、都心と郊外の往復するサラリーマンには捨て置かれた隙間のような場所として下町はあります。町子がとどまろうとするのは、都心と郊外のあいだに取り残された下町なのです。

「下町の太陽」は、下町・ブルーカラー賛美を高らかに謳いながら、一般に流通する郊外と団地に対する輝かしいイメージに対して逆張りを打つ作品になっています。裏を返せば、そんな明確な批判が意味をもつほどに60年代初頭の団地は明るくポジティブなイメージをもたれていたということが言えます。

(次ページ:団地妻、顔のない死体……団地をめぐるエロスと犯罪)