辻堂ゆめ「辻堂ホームズ子育て事件簿」第36回「総合病院、診察券再発行の謎」

子育てエッセイといえど

すべてが伏線…!?

産院選びについて事前に母に相談していれば、もっと早く気がついたのだろう。

自分が生まれた病院の名前。

情報としては知っていた。「ここ、あなたが生まれた病院よ」と、幼い頃に車で祖父母宅を訪ねたとき、運転席や助手席に座る両親に教えられた記憶もある。だけど今回の件となぜだか結びついていなかった。引っ越してきて以来、1年半の時をこの地で過ごしてきて、「おばあちゃんち」は「私の自宅」、「私が生まれた病院」は「自宅に一番近い大病院」という認識に自然と置き換わっていたし、そのうえ「息子が肺炎で入院した病院」という強烈な印象で記憶がさらに塗り替えられていたから、かもしれない。この総合病院が7年前に建て替えられ、古い歴史をまったく感じさせないガラス張りの先進的な佇まいになっているのも、一因だったろうか。いや、単に「水戸」というキーワードにミスリードさせられただけか……。

この出来事を実家の両親に話すと、ふたりとも「ええーっ! よく再発行できたね」とびっくり仰天していた。私が新生児の頃に1か月だけ使っていた診察券なんて、とっくにどこかへやってしまっていて、存在すら忘れていたのだろう。

ちなみに私が生まれた冬の日、父は「まだ1週間は生まれませんよ」という医師の言葉を真に受けて、広島へ出張に行っていたらしい。早朝に生まれたという祖母からの電話を受け、飛行機に飛び乗って帰り、羽田空港から神奈川方面へと電車を乗り継いで、駅から徒歩20分の道をひたすら走り……しかしようやく夕方に病院に辿りついたとき、面会終了時刻をわずかに回っていて、新生児室のカーテンはすでに閉めきられていた。

父が荒い呼吸で病院の廊下に立ち尽くして絶望していたところ、看護師が声をかけてきた。事情を説明すると、彼女は新生児室に戻っていき、その日生まれたばかりの小さな私を「はい、どうぞ」と荷物を手渡すような調子で父に差し出したのだという。まだ赤子の抱き方も知らなかった父は、汗だくの手を慌ててスーツのズボンで拭い、突き出した両手に乗せるようにして、タオルにくるまれた私を危なっかしく受け取り、猿のように赤い顔をまじまじと見た。

やがて、ありがとうございました、と新生児を恐る恐る看護師に返す。私を抱いた看護師が去っていった直後、ちょうど車椅子に乗った母がやってきて、「えー、産んだ私もまだ抱っこしてないのに」と嫉妬した──という話は、そういえば、昔からよく聞かされていた。

ああ、そうか、その病院なんだよなぁ。

そこで私も、次の子どもを産むのだ。

生まれたときの記憶など当然ないから、実感は薄いのだけれど、そう思うと感慨深い。無事に出産の日を迎えるためにも、まずは容赦なく私のお腹にダイブしてくる2歳の息子の攻撃を必死にかわし、お腹の子を守ってやらなければ。

(つづく)

小学館

東京創元社

\毎月1日更新!/

「辻堂ホームズ子育て事件簿」アーカイヴ

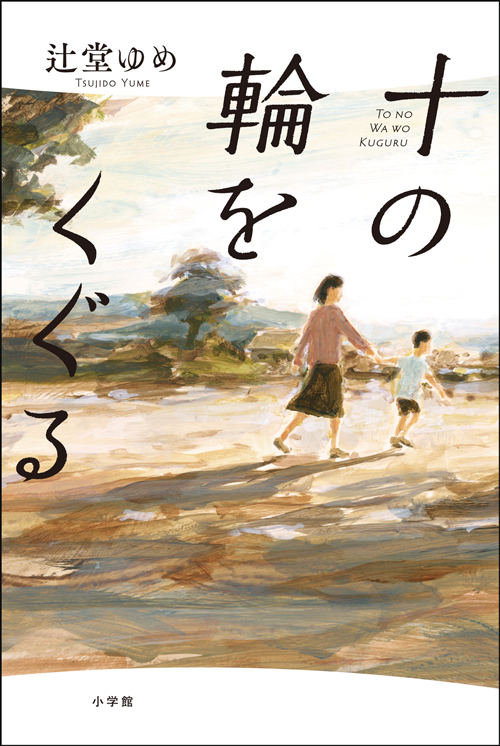

1992年神奈川県生まれ。東京大学卒。第13回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞し『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治文学新人賞候補、2022年『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞を受賞した。他の著作に『コーイチは、高く飛んだ』『悪女の品格』『僕と彼女の左手』『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』『二重らせんのスイッチ』など多数。最新刊は『山ぎは少し明かりて』。