源流の人 第33回 ◇ 小倉ヒラク(発酵デザイナー)

東京・下北沢の新たなランドマークは発酵の魅力を国内外に伝える百貨店

放浪や寄り道を経て出合えた「宝」を伝承し、守り抜き、おいしく味わう

海外から熱い注目を集める日本の伝統文化。その伝道者として世界のフィールドへと踏み出してゆく。

かつて東京・下北沢と言えば「開かずの踏切」の街だった。

いつ乗っても、どこまで乗っても大混雑の小田急線。その線路の上を、これまた大賑わいの井の頭線が跨いでいく。双方のホームを繋ぐ狭い通路は終日、老若男女でひしめき、小汚い改札を出ると、無秩序に延びる道が絡み合っていた。舞台や音楽の世界を夢見る若者らと、現実の苦みを突き付けられ安酒を呷る大人たち。なかなか通してくれない踏切を前に、ごちゃ混ぜになって滞留するうち、謎の一体感が生まれ、気づけば、異業種の世代さえも異なる仲間ができていく。かつて「シモキタ」と言えばそんな街だった。

そして、今。

複々線化で混雑の緩和された小田急線は地下深くに潜り、井の頭線の構内もリニューアルされ、かつての面影がまったくない、清潔で巨大な駅に生まれ変わった。線路跡に生まれた約一・七キロに及ぶ地上空間は、再整備され、新たな街「下北線路街」に姿を変えた。緑の映える散歩道には、さっぱりしたデザインの低層棟が連なり、実験的な試みを行う店が多数入居する。海外の情報誌に紹介され、外国人観光客にも人気のスポットとなっている。

なかでも、ひときわ異彩を放ち、人だかりがしている店がある。

酒、醤油、味噌。津々浦々の独特な発酵食品が並ぶ。発酵料理に特化したカフェレストランや、発酵について学べるギャラリーを併設し、仕込み・テイスティングについて学ぶワークショップも開催している。そして週末になれば、この界隈でも最も顕著な賑わいを見せる。珍しい発酵食材を買い求め、軒先のテラスでワインを傾ける客で溢れ、シモキタの新たなランドマーク的存在になった。

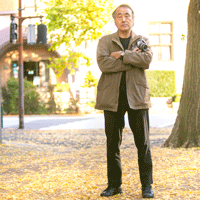

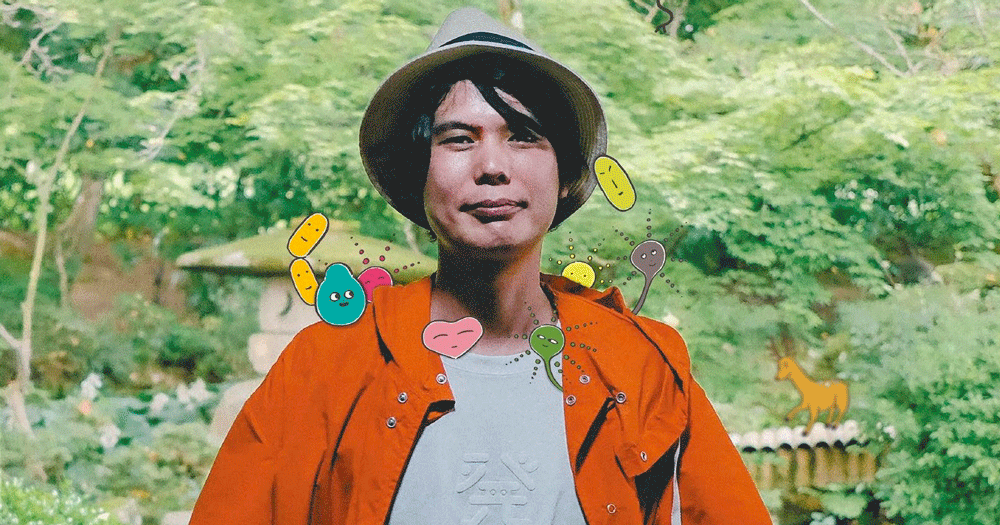

店主は、発酵デザイナー・小倉ヒラク。醸造・発酵文化の専門家として、日本全国や世界の発酵食を追いかけることが、彼の生業だ。日本や世界じゅうを旅しながら、フィールドワークやイベント出演を続け、山梨県の山中にコンテナを改造してつくった「ラボ」で、微生物の研究に没頭している。下北沢の店の倉庫で、トレードマークのオーバーオール姿で取材に応じてくれた彼は、こう語る。

「『発酵デパートメント』は発酵文化を受け継ぎ、未来に発展させていくための場です。各地の醸造家たちが集まり、発酵 Lover が情報交換できる場になっています」

発酵は文化であり産業でもある

発酵食品のことを、小倉は「記憶の方舟」と称する。「自分の手で発酵食品をつくることは、手と体を動かして自分の喜びの原点を思い出すこと」。そう綴っている。

研究生活を送り、各地を飛び回るうち、趣味も兼ね、やたらと発酵食品を集めるようになっていった。二〇一七年には、研究の集大成となる自著『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』(木楽舎)を出版し、半年間で約二万部の売り上げを果たす。二〇一九年には東京・渋谷ヒカリエで、全国四十七都道府県の知られざるローカル発酵食品を紹介する展示会の開催を果たし、三か月弱の開催期間で約五万人の来場者を記録した。

そんな折、下北沢の再開発事業の一端を担う小田急電鉄から、「発酵デパートメント」出店の打診があったという。「当初こそ、店をつくるモチベーションが正直言ってなかった」と明かす小倉だが、これまで彼自身、長い間、大きな問題意識を感じていたという。彼は言う。

「発酵って、文化であると同時に『産業』なんですよね。ちゃんと売れないと、その文化自体も継承されない」

文化を伝え、レシピをアーカイブしていく。それだけでは足りない。現代まで受け継がれてきた豊かな発酵食品を、「産業」として担保される機会をつくらなければ。さもないと、「発酵食品を追い求める」という自らの活動として、どこかに嘘があるのではないか。

発酵カルチャーの拠点を、新たにつくろう。発酵の魅力を打ち出していこう。「発酵デパートメント」のプロジェクトが進むことになり、ついにシモキタの地で花開くこととなった。二〇二〇年春のことだった。

その三日後──。

緊急事態宣言。世界的な未曽有の事態に、多くの店は慌ててシャッターを閉め、あんなに騒がしかった下北沢の駅前は、文字通り死んだように静まり返った。

オープン早々、このまま潰れてしまうのか。「下北線路街」を歩きながら、小倉は逡巡していた。でも、並々ならぬ決意をもって進めたプロジェクトだ。今、潰れるわけにはいかない。「発酵デパートメント」を、この未曽有の渦中においても、開け続けることにする。小倉はそう決めた。なぜか。

それは毎日、津々浦々の醸造蔵から、こんな連絡が小倉に届くからだ。

「小倉君、元気?」

「元気っすよ。そちらは?」

「いや、じつはさ……」

「どうしたんすか?」

「開催予定だった百貨店の企画展が、すべてキャンセルになっちゃって。そのためにつくった商品が、数百個も余っちゃった。いやあ、困ったよ」

そんな相手に、小倉は電話口で、こう告げた。

「じゃあ、うちで全部買い取ります」

行き場のなくなった発酵食品が、どんどん「発酵デパートメント」に持ち込まれてきた。どうしてそういう行動に至ったのか。尋ねると、小倉は少しだけ語気を強め、こう語る。

「都会はそうやって、人間の都合で(シャッターを)開けたり閉めたりできるわけですけど、地域でものづくりしている人たちって、基本的に、食材や微生物の自然のリズムに合わせている。『コロナだから今期はやめます』にはならないわけですよ。農産物は収穫するし、微生物はコロナに罹らないし」

人間の都合ではなく、自然の都合で動く店にしたい。人間の都合にはいったん目をつぶって、(もちろん、感染対策を十分に施したうえで)店を開け続ける。

コロナ禍で求められたもの

世紀の大開発としてオープンした「下北線路街」自体が大打撃を受けるなか、「発酵デパートメント」では小倉の方針通り、店を開け続けた。店員スタッフは、徒歩で通えるメンバーのみに絞り、できる限りの感染対策を施しながら、信念で店を開け続けた。すると、さざ波程度だった人の流れが、やがてうねりとなって押し寄せてくるようになった。

小倉は振り返る。

「びっくりしましたよ。ゴールデンウイークごろまでは本当に無人だったのに」

当時、小倉は客らに尋ねてみた。

「いったい、どうしたんですか?」

すると客らは異口同音にこう答えた。

「自炊に飽きちゃって」

飲食店が軒並み店を閉じ、自炊を強いられる毎日。医療従事者に感謝し、亡くなった方々を悼みつつも、さすがに単調な食生活には皆、飽きてしまっていた。手っ取り早く味を変えるなら、調味料を変えたら良いじゃないか。「おもしろい調味料に出合いたい」と考える人たちに、「発酵デパートメント」の存在が知れ渡ったのだった。小倉は夢中で接客にあたった。

「これは、東海地方の白いお醤油なんです!」

しろしょうゆ──東海地方では「濃口醤油」のほか、豆味噌からつくる「たまりじょうゆ」、そして、小麦を主な原料とする「しろしょうゆ」が好まれる。お吸い物や茶碗蒸しなどに使われる。

「これは、新潟で伝わる『かんずり』って食材なんです!」

かんずり──新潟県の妙高地方に伝わる調味料で、唐辛子を発酵熟成させてつくる。雪にさらされ引き締まった辛みが、雪国の人たちの身体をじんわり温める。

「これは『首里みそ』。沖縄で唯一、味噌をつくっているんですよ!」

首里みそ──琉球王朝の御用達で、甘味とまろやかな味わいに、沖縄のみならず全国的に人気を博している。「首里みそ」大ファンの著名な料理研究家もいる。

こんなのもありますよ、福島・会津でつくられる、麹漬け「三五八漬」。

愛知で二百年間つくり続けられてきた、酒粕からできるお酢「三ツ判山吹」。

山梨で江戸期から続くブドウ農家がつくる葡萄酒。塩を使わない長野の漬物「すんき」。

「なんか、ヘンなお兄ちゃんがお店にいて、一所懸命、親切に発酵食品を説明してくれる」

そんな噂がシモキタじゅうに広まり、いつの間にか客が爆発的に増えていった。二〇二〇年夏から秋にかけてのことだ。小倉は振り返る。

「大変な時期ではあったけれど、時代の追い風がすごく吹いていました。みんな、消費者であることをいったんストップし、『自分でつくること』と向き合わなきゃいけなかった特殊な時期。『発酵』に光が当たったのは、幸せだったと思います」

遠大な時間を経て熟成されていく、発酵の世界。その魅力が広がり、希求されている。

今でも、全国から発酵食品のつくり手が店にやってくる。高知の鰹の酒盗、奄美の加計呂麻島の泡盛もろみ酢。十年以上、小倉が発酵の研究を続けていても知らなかった、不思議な発酵食品を手に、つくり手の人が次々と訪れる。

「この店だったら何とかしてくれる、この店のお客さんだったらきっと買ってくれるはず、みたいな。謎の信頼感を得ているらしいです」

自分たちの祖先が何百年と大事にしてきた、伝統のプロダクト。郷土で愛され続けてきたもの。もちろん大喜びで小倉は試食する。好き嫌いの好みはあれども、どれを試食しても、積み重なった歴史を感じる。すでに手狭なお店に並べることは難しくとも、小倉の心を豊かにさせる。

米麹のルーツを追って

この取材は五月末に行われたが、その前の週、小倉はミャンマーとバングラデシュの間にあるインドの「マニプル州」を旅していた。

「僕の専門って、麹を使った食品加工なんですね。主に調味料。酒、麹を使う加工技術です。日本の麹文化の象徴は、お米でつくること。ところが、米麹がどこから来たか、分かっていないんです」

味噌などに使う豆麹の伝来経路は、朝鮮半島からであることがすでに分かっている。ところが、米麹については文献が残っておらず、不明なのだそうだ。

「中国の雲南省あたりじゃないか、っていう話があって行ったんですけど、結局、最後まで見つからなかった。ところが、ネパールとインドの国境で偶然、米麹を見つけたんですよ」

リンブー族という人々が米麹を使って、どぶろくをつくっていた。「これは、どこから来たの?」と小倉が聞いたところ、「インド側にある」という答えが返ってきた。リンブー族の一人はこう告げた。

「インドの、コルカタ(カルカッタ)よりも東の地域に、麹をつくる文化があって、そこから取り寄せている。もし米麹に興味があるなら、お前はコルカタより東に行け」

そこから小倉は知り合いのツテをたどって「マニプル州」にたどり着いた。何百年もの間、代々、工場で米麹をつくり続けている一族と、小倉は会うことが叶ったという。

「会えました。なんなら、つくり方を習ってきました。村に入り浸って、つくりましたよ、一緒に」

日本の米麹と、マニプルの米麹。どう違うのか。マニプルの米麹に隠された秘密とは──。そのあたりのことは、小倉自身が近いうちに、じっくりと自著に書きまとめ、発表するそうだ。ヒンドゥー原理主義のもと、アルコール厳禁のはずのマニプル州で、なぜ米麹をつくり続けてきたのか。そこには驚愕の歴史があった。その歴史を、小倉は聞いてきた。

ところで、マニプルの米麹をもとにつくられた酒、お味はどうでした?

小倉は嬉しそうな表情で答えてくれた。

「おいしかったです。『クラフトサケ』って分かりますか、日本酒の新しいムーブメントなんですけど。爽やかで酸味があって、『クラフトサケ』みたいで飲みやすいんですよ。地元の人たちが飲んでいるのは、乳酸菌飲料みたいな味の、どぶろく。あと、米を麹で発酵させ、アルコールが出ているお粥みたいなやつに、ぬるま湯を注いで、竹のストローでちゅうちゅう吸うやつもあります」

米の籾殻の麹を使い、発酵させてつくる甘酒もあったという。お正月、子どもたちに振る舞っているのだそうだ。小倉は思った。

「日本と一緒じゃん!」

ソーシャルデザインの先駆者として発酵と出合う

一九八三年、小倉は東京で生まれた。虚弱体質の彼は、中学生までの毎年夏休み、母方の故郷・佐賀に預けられた。玄界灘を望む緑の里でのびのびと育った経験が、小倉を生態系に関わる道へと進ませるパズルのピースとなったのかも知れない。

バンコク、パリ。一人上手の小倉は高校生の頃からバックパックの旅に明け暮れた。美大を志すも断念し、早稲田大学の第一文学部(当時)へ。文化人類学のイロハを学びつつも、旅への渇望は冷めなかった。周囲の学生が就職活動に奔走するのに目もくれず、再度パリに渡って絵の展覧会を開き、絵描き修業に没頭した。

パリから戻ってからも、就職先を決めずに大学を卒業。小倉は借金をして、二〇〇七年、都内でゲストハウスの経営に乗り出した。傍から見るとずいぶん突飛な社会人の門出に思える。でも、小倉はこんなふうに評する。

「おかげで、どんなヘンな状況になっても慌てなくなりました。いろんな国の『馬の骨』が、めちゃくちゃ集まっていたので、毎日ヘンなことが起こるんですよ。ヘンな奴もいっぱいいたし。常識外れな状態になっても、『これ見たことあるわ』みたいな感じで、あんまり慌てなくなった(笑)」

ただ、翌年には、小倉曰く「カオスすぎる人生の舵取りを修正するため」に、漢方スキンケア用品会社のデザイナーに転職する。

「企画立案からデザイン、顧客インタビュー、編集、それをちゃんと印刷できるデータにして印刷所に持っていく。(仕事の)上流から下流まで一通り、いろいろ議論しながらやりました。だいぶタフな仕事でした。覚えることや、コミュニケーションをとる人の幅が大きくて、良い訓練になりました」

二〇一〇年、「元気が有り余って」独立。しかし、舞い込んだ依頼は、「デザイン業界」と聞いてイメージするものとは、およそ離れていた。たとえばこんなオファー。

「知り合いの、秋田の米農家のおばちゃんが困っているから、話を聞いてくれないか?」

地域の第一次産業、環境、生態系に関わる研究調査。そうしたカテゴリーに関わる仕事が、日に日に増えていった。

「今でこそ、そういうのが流行っていますけど、当時はアーリープレイヤー。ソーシャルデザインとか言われている領域ですね。(当時の本業の)デザイン二割で、残り八割の仕事は、ひとの話を聞いたり、調査したり」

秋田、浜名湖、東奔西走して、地域でじっくり話を聞くうち、自分のやっていることこそ、大学で学んだ「文化人類学」そのものであることに、小倉は気が付いた。

「文化の差異と、共通点。何かと比較しながら見つけていって、体系化していく。(文化人類学でいうところの)フィールドワークと同じですよね」

単体のデザインよりも、都市、地域づくりの計画に関わる機会が増えていった。微生物、自然エネルギー、森や水などのエコシステムについて学ぶ日々。田んぼや森で計測し、まちの寄り合いで旦那衆と酒を飲む。その土地に深く入っていくという経験が、小倉の仕事の礎になっていった。そんななか、「まち」というものをじっくり見ていくうち、小倉はあることに気づいたのだという。

「まちの中心にあるのは、なぜか醸造蔵だよなあ」

一等地には、必ず味噌蔵や酒屋がある。それはなぜか。まちづくりを話し合う場に、地域のハブ的存在として出てくる旦那衆が、味噌屋や酒屋なのはなぜか。

「何で? というところから興味を持ち、発酵の世界に入っていった側面もあります」

そして発酵学者・小泉武夫との出会いが、小倉の進む道を強く照らした。不摂生が続き、体調不良だった小倉の顔を見るなり、小泉は一喝する。

「もっと味噌汁と納豆と漬物を食べなさい!」

さっそく小倉は発酵食品を摂取してみたところ、みるみる体調が回復し、その威力に驚いた。以降、小倉は自身で味噌仕込みも始めるまで「発酵」の世界にのめり込んでいった。

二〇一二年、仲間と起業し、林業再生や地場産業の再構築に関わる仕事をプロデュース。その後、再び独立し、東京農業大学醸造科学科・穂坂賢教授(生物産業学)のもとに弟子入りし、現在の肩書「発酵デザイナー」としての活動を本格的に始めることになった。

「穂坂先生とは一度仕事したことあって、とても気さくな先生だなと思っていたんです。どうやったら入学できるかよくわかんなかったから、とりあえず先生に『もう独学じゃ限界なんで、農大に入りたいんです』って言ったら、『研究生って制度がある。君は別に学位とかいらないんだろ。実際に現場で使う知識が欲しいんだろ』って」

発酵・醸造に関する博識を、教授が認めてくれたが故だろう。なんだか、いま話題の植物学者・牧野富太郎と姿が重なってしまう。ともあれ、それから約二年半、醸造学の雄・東京農大で、小倉は実験に勤しむ日々を送った。じつは二〇二三年現在も、もっと学びを深めたいと考え、小倉は東京農大側に相談している。あくなき探究心に脱帽するしかない。

日本の知恵を世界的共通遺産に

山梨に居を移してから、自著『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』や、『日本発酵紀行』(d47 MUSEUM)をまとめた。いずれも「発酵」という世界がこれほどまでに深く、ひいては日本という郷土、風土を考えるヒントであることに気づかされる。そう話すと、小倉は複雑な顔をして、こう答えた。

「うーん、まだまだって感じですよね。僕の感じている『発酵』のポテンシャルって、こんなものじゃないので、まだこれは入口にしか過ぎないと思っています」

自分の中ではまだまだ。長い戦いだ、そう小倉は語る。

たとえば、塩麹や甘酒が人気になり、それは素晴らしいこととは言え、『日本発酵紀行』に出てくるものには、「何じゃこりゃ、みたいなもの」がいっぱいある。「なんじゃこりゃ、みたいなもの」の認知は、まったく進んでいない状態だ。

「それでも、『何じゃこりゃみたいなやつ』の一個一個に、数百年間の歴史があって、おそらく微生物学的にもひじょうに大きな意味合いがあるんです。ところが、(発酵の)組合もないし、研究資金がつかないので、まだ解き明かされてない。そういうものが新しくカテゴリーに追加されていく時、初めて日本の発酵の意味がわかると思っているんです」

今はまだ、氷山の一角が何となく認められ始めた程度に過ぎない。まだまだ、これから。

「発酵は日本の宝」。取材時、小倉は何度かこの言葉を口にしていた。いっぽう、同時に、「発酵に関わる人、みんなで育てることが主役だ」と彼は念を押した。

「僕は特に仕掛けているつもりもないし、べつにメディアの寵児でも何でもない。良い方向へ動かしていくための一つの触媒にしか過ぎないんです。あくまで主役は、醸造蔵でつくっている人たち、一人ひとり。ある種の『民藝』みたいなものですよね、発酵ってね。暮らしの中でつくり上げられてきた一個一個の機能が、必然性をもって生まれているんです。一個一個が、尊い」

そして、小倉は続ける。

「日本人だけじゃなく、海外の人たちと一緒に、日本の発酵のポテンシャルを育てていくフェーズに入っています。それで初めて『日本の発酵ってこんな面白いんだ』『発酵ってこんな意味があるんだ』ってことが分かっていくと思います」

小倉の道を照らした東京農大の先達たちは、小倉のように軽快にフィールドワークができなかった。アジア・ユーラシア大陸の政情は不安定で、足を踏み入れられない場所がいっぱいあったからだ。

「海外をフィールドに、日本の発酵文化を伝えるのがお前の仕事だ、と言われているんです。今、ようやく、そこの入口に立てた感じがあります。『発酵デパートメント』は海外の発酵 Lover にとって『発酵の聖地』になっています。日本の発酵文化は世界的な共通財産にしていくべきだと僕は思う」

バリエーションの広さ、永らく動物性の食を封じられてきたが故の、郷土独特の知恵。環境負荷の高い肉食から植物性ベースにシフトする潮流のなか、「発酵」は今や世界的に重要なキーワードになった。小倉は語る。

「生でも、焼いても煮ても食べられないものを、発酵によってなら食べられるようにする。ロスを減らすっていう意味でも、日本人は深い知恵を持っています。海外の人たちの知恵で、また違うテクノロジーで応用されて役に立つ。そんなことが、いっぱい増えていくのではないかと思います」

下北沢で店開きして三年余り。「下北線路街」の「発酵デパートメント」は、きょうも未知の発酵食品と出合うため、多くの人が訪れる。若者、高齢者、東洋人・西洋人。決して広くない店内で、その豊かで芳醇な世界を共に味わう。ごちゃ混ぜになって滞留するうちに、ちょっとした謎の一体感が生まれている。

(写真左)顕微鏡は4つ所有している。ビクセン社のセレストロンはスマホやパソコン画面で見ることも可能。写真は携帯に便利なケンコー社の簡易顕微鏡

小倉ヒラク(おぐら・ひらく)

1983年、東京都生まれ。早稲田大学文学部で文化人類学を学ぶ。在学中に絵の勉強のためフランスに留学。卒業後、ゲストハウス経営を経てスキンケア用品会社に入社。独立後、東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、甲州市の山の上に「発酵ラボ」をつくり、日々菌を育てながら微生物の世界を探究している。全国の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作、ワークショップを開催。絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。海外でも発酵文化の伝道師として活躍するほか、雑誌、ラジオ、テレビでも活躍。2018~19年、47都道府県を旅し、日本の超ローカルな発酵文化を発掘。東京・渋谷ヒカリエでキュレーターを務めた発酵食の展示会は大盛況。20年、東京・下北沢に「発酵デパートメント」をオープン。23年、新刊『オッス!食国 美味しいにっぽん』(KADOKAWA)発売予定。

(インタビュー/加賀直樹 取材中写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年7月号掲載〉