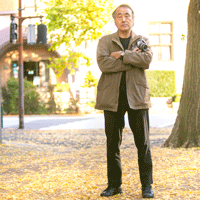

源流の人 第32回 ◇ 五ノ井里奈(柔道指導者、元陸上自衛官)

東日本大震災の時、支えてくれた陸上自衛隊に憧れて入隊した少女

そこで待っていた壮絶な事件を境に声をあげた。尊厳を取り戻すために

社会の閉塞感に風穴を開け、一歩を踏み出す勇気を与えてきた。たった一人で闘い始めた若者が辿ってきた道のりとこれから。

ある春の日の、土曜の午後。

横浜・青葉台駅近くにある柔道場「小見川道場」で、五ノ井里奈は、就学前の元気な子どもたちと向き合っていた。五ノ井は、子どもたち同士の対戦を見てアドバイスしたり、一緒に組み合ったり、投げ込みを受けたりしながら、正午すぎから夕方まで汗を流していた。

道場で五ノ井は、約二、三十人の子どもに教えている。小学校の高学年の児童たちは、ネットニュースを観る機会もあるだろう。まだ、詳しい事情はわからないにせよ、五ノ井が昨年から「時の人」になっていることには気付いている。

「自衛官だった、ってことはみんなわかっています。『あれ、五ノ井先生でてる』みたいな感じで、みんな思うらしいです。『匍匐前進やってよ』とか(笑)」

おそらく、同じく元自衛官で、女性お笑い芸人・やす子のネタを知っているからなのだろう。五ノ井もお笑いが大好きだ。一番大好きなのはイモトアヤコだが、やす子のことも好きだ。ネタよりもむしろ、平場のやり取りが面白いと感じる。

長らく「フラッシュバック」のせいで、五ノ井は柔道場に通えない日々が続いていた。フラッシュバックとは、過去に自らが遭遇した出来事を思い起こしてしまうことだ。五ノ井は陸上自衛隊の駐屯地で性暴力に遭い、絶望し、退職した。そして覚悟を決め、実名・顔出しで告発した。五ノ井は言う。

「フラッシュバックが起こると、生きている心地がしなくなります。何もできなくなっちゃいます。何とか道場で練習はできるんですけど、終わった後とか家に帰った時に、落ち込む。そこも乗り越える力が必要になってくるんですけど」

あの事件さえなければ、純粋に柔道ができた。五ノ井を、今も苦しめる。

道場の主は、柔道家・格闘家の小見川道大。

「小見川先生は、引っ張ってくれます。迷いがあれば、とりあえず柔道しとけ、って感じです。柔道をすれば、いっときは忘れられる。落ち込んだ時には『練習来いよ』と言って、ランニングに連れてってくださいます。背中を押してくださっています」

五ノ井はこう続ける。

「別にもう、無理して試合に出る必要ないかな、と思って。今は、柔道もやりつつ、楽しいことをやって過ごそうかな。疲れちゃったんで。闘いごとに疲れてしまった。柔道を楽しく、人に教えたり、教えながら自分も楽しくやったり。女性の体験会もあるんです。そういうのって、すごく元気もらえるんで」

元気をもらえる、とは?

「子どもたちの元気もそうですし、初めて柔道をやる女性の方々がすごく楽しそうにやっているのを見て、盛り上がるんです。一度、ちょっと見にきてほしいんですけど。すごく盛り上がります!」

女性向け体験会はまだ始まったばかりだが、全国から人が駆けつける。大阪、東北、北海道から五ノ井に会いにやってくる。

「すごいですよ、引きこもりだった人が、引きこもりじゃなくなったり、フリーターだった人が、新しい仕事に就いたり。いろんな人が集まる場所なんで。痛みをわかりあえるからこそ、みんな集まってきます」

三、四十代の多いなか、七十代の女性参加者からは、こんな声をかけられた。

「私たちは声をあげなかった。申し訳ない。だから、本当に頑張ってほしい」

それから、こんな言葉もかけられた。

「自分の人生を、これからは楽しく歩んでほしい」

背中を支えようとしている人たちは、いっぱいいる。

そのことを五ノ井はひしひしと実感している。

記者会見を見て五ノ井を知った人の多くは、驚き、憤りを感じただろう。まだ二十三歳の若者に、これほどの重荷を背負わせてしまったことを、日本社会を先に生きてきた一員として、筆者は申し訳ないと思う。ただ、それと同時に、五ノ井の今回の告発は、日本社会に横たわる閉塞感に大きな風穴を開けるきっかけになりうる、とも感じる。

初めは弁護士をつけずに告発の声をあげ、陸上自衛隊のトップ・幕僚長を謝らせる事態になった。嫌疑不十分でいったん不起訴処分となった裁判が、一転し、在宅起訴された。裁判は続いており、この先の結果はわからない。だが、こんな潮流は、永らくあり得ないことだった。社会が変わっていく瞬間を、もしかしたら我々は見ているのかもしれない。

「なんで助けられなかったんだろう」

一九九九年九月二十九日の夜九時頃、宮城県河南町(現・石巻市)の病院で、五ノ井は生まれた。三十六週目に胎動がなくなり、母親は予定日より一か月も早く出産することになったという。産声をあげず、仙台赤十字病院のICUへ緊急搬送され、二十日後に退院した。

五ノ井が四歳の時、こんどは母親の子宮、腎臓にがんが見つかった。母親は、再発のリスクをつねに抱えることとなる。五ノ井は言う。

「だからなのか、母は武術を通じて、強く生きる術を、子どもたちに身につけさせようとしました」

五ノ井が五月十日に上梓した告発の記録『声をあげて』(小学館)を読むと、特に母親の存在が、五ノ井の精神的支柱になっているように感じる。そう伝えると、五ノ井は複雑な表情を浮かべ、こう語った。

「あんまり素直に自分の気持ちをお母さんに話すことはなかったんです。『ありがとう』とか、謝るとか、そういうのはできなくて。でも、陰ながら支えてくれた。最終的に助けてくれたのはお母さんだったと思います」

宮城県東松島市の一軒家に、父、母、兄二人と共に暮らした。小学校低学年の時、五ノ井家は二匹の犬を飼う。

そして二〇一一年三月十一日、五ノ井が小学校五年生の時、東日本大震災がやってきた。

どうしよう……。犬が家の1階にいる。助けに行かなきゃ。

学校から家まで片道5分の距離。津波が来る前に全力疾走で家に行って、チャチャとラブにリードを付けて、学校に戻ってくることができたかもしれない。

家の近所から避難してきた人が、わたしを見つけて駆け寄ってきた。

「ごめんね。犬の鳴き声がしたから助けたかったんだけど、玄関が開かなくて助け出せなかった」

不安に押しつぶされそうなわたしを近所の人が抱きしめてくれた。

(『声をあげて』より)

五ノ井は振り返る。

「犬のことがすごく大好きだったので、頭から離れなかったんです。犬に対して、ずっと申し訳なく感じています。助けられたのに、なんで助けられなかったんだろう」

瞬間、瞬間の一つの判断が、とんでもない道に進むきっかけになってしまう。人生においては、そんなことが何度も起こる。

おそろしい津波が去ったあと、自宅は暮らせる状態ではなくなった。家族と再会し、隣町の大型ショッピングセンターに急遽設けられた避難場所へ。その後しばらくして、地元に戻り、公民館に身を寄せる。

公民館では、北海道から来た陸上自衛隊高射特科の中隊が、炊き出しや入浴支援を行っていた。この時、五ノ井はある女性に出会う。機敏に作業しながら、笑顔を絶やさない女性自衛官だ。

「簡易お風呂場を設営してくれて、腕相撲もしてくれました。完敗したんですが、『とっても強いね』と褒めてくれたんです」

いつか、この女性自衛官のように、ひとのために動けるようになりたい。

五ノ井は心に強く決めた。この女性自衛官とは今でも時折連絡を取り合う。例の事件が起こった時、彼女は五ノ井にこう語った。

「『うちの部隊では、絶対、こういう被害を出さない』。そう誓ってくれました」

震災を機に、両親の仲が険悪になった。五ノ井が六年生の時、両親は離婚し、五ノ井は母についていくことになった。

家計を支えるため、新聞配達に勤しむいっぽうで、柔道では、中学時代に全国大会で「ベスト16」に勝ち進んだ。

高校へは片道一時間半かけて通い、県の新人大会で優勝を果たした。だが、その一年後、同級生とうまくやれず悩み、不登校になってしまう。結局、退学し、二〇一七年九月末、兵庫県の定時制高校に入学し直す。

ただ、そこで五ノ井は、快挙を成し遂げる。全国高校選手権大会兵庫県予選(63キロ級)で優勝したのだ。定時制に通う高校生としては異例のこと。五ノ井は笑顔を見せながら振り返る。

「二〇一八年の全国大会に進むことができました。憧れだった日本武道館。二回戦で敗退してしまうんですが……」

インターハイでリベンジしたい。そう決心した五ノ井だったが、左ひざの靭帯を断裂する大けがを負う。

せっかく上昇気流に乗っていた矢先に、道を阻まれてしまった。自問する日々を送る五ノ井に、スピーチコンテストの声がかかった。五ノ井は逡巡の末、スピーチに出ることにした。感謝の思いを、五ノ井は切々と伝え、スピーチの動画を、かつて五ノ井を支えてくれた、あの女性自衛官に送った。

前期教育の仲間と培った絆

二〇一九年、大学に入学するも、ついていこうと決めていた柔道部監督が辞め、目標を失い、半年で中退する。故郷に戻り、実家で一人暮らしする母に、五ノ井は告げた。

「自衛隊に入るわ」

陸上自衛隊の「自衛官候補生」を志願した。任期制陸上自衛官は、一任期一年九か月を満了すれば、もう二年、自衛隊を続けるか、進学・民間企業への就職を選べる。任期満了ごとに満期金が出るため、進学費用を貯めるために入る人もいるという。

時はコロナ禍。世界が震撼していた二〇二〇年三月二十九日付で、陸上自衛隊の自衛官候補生として、五ノ井は「第119教育大隊」に入隊する。

まずは、前期教育(自衛官候補生として三か月)。これは男女別。次に、後期教育(特技教育として約八~十三週)。これは男女混合となる。

前期教育を受けるため、五ノ井は多賀城駐屯地に着隊した。五ノ井は懐かしそうな表情を見せ、こう語る。

「(完成した本を)何度か読み返して、気に入っているのが、最初の前期教育の話です。一番濃い期間を、仲間とともに過ごしたので、人生の中でもいい思い出でした。よく、みんなを笑わせるために『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ)を観たりしていました。女性芸人がなんかガーッてガッツリやる感じが好きです」

この頃から一緒だった同期隊員は、五ノ井の告発後も、ずっと応援し続けてくれる。

「(告発後)自衛隊の部署内で、中隊長とかが、部下の女性隊員に対し、日ごろ困ったこととか、人間関係のこととか、ハラスメントを相談し合える時間をつくってくれるようになったそうです。『すごく感謝してる』って言われました」

遅きに失した感はぬぐえないが、「特別防衛監察」(防衛省・自衛隊で不祥事が起きた時、事実の解明に向けて客観的な調査が必要と防衛大臣が判断した場合に行われる)が調査を実施した。五ノ井のもとにも「今、改善されつつあります」「おかげで声をあげることができました」など、反響のDM(ダイレクト・メッセージ)が届くという。

時計の針を戻す。

厳しい前期教育が終わる際、班長は五ノ井らに告げた。

「もしも、ひとりで乗り越えられない壁にぶち当たってしまった時、そんな時こそ、ここで培った絆を十分に発揮すること。たくさん頼ってほしい。決してひとりだと思うなよ。離れ離れになっても、ずっとずっとみんなで支えあって乗り越えていこう」

配属希望先を聞かれ、五ノ井は柔道が強いと評判だった郡山駐屯地を第一希望にした。翌月から続く後期教育は、男女混合だ。他の駐屯地で訓練を受けた一般曹候補生も合流する。東北方面特科連隊(郡山駐屯地)野戦特科X大隊Y中隊に配属。野戦特科は、大砲を扱う火力戦闘部隊だ。同期は五人、女性は五ノ井のみだった。そして、周囲から、五ノ井はそっと忠告を受ける。

「ここの中隊は、パワハラとセクハラが多いから気をつけろ」

絶対に許さない

六月二十四日、ヤマ(野営演習)の訓練場で事件は起きる。

その日起きたことの描写について、取材時に五ノ井本人に相談した。五ノ井はこう答えた。

「被害については、もう誰しもが、いろんな記事を見ていて、いろんなことを感じていると思います。そこにポイントを置くんじゃなくて、もうちょっと違うところに置いてほしいなっていうのはあります。この本(『声をあげて』)を書いた意味とか、どうして記録に残したのか、というところに重点を置いてほしいです」

訓練後、ある男性隊員は、五ノ井にこう言ったという。

「セクハラじゃなくて、コミュニケーションの一部だもんな」

数日後、曹長から問い合わせがあったが、五ノ井は当時、「なにもありませんでした。大丈夫でした」と答えるしかなかった。

なぜか。ただ麻痺しているだけではなかった。この中隊では、異常なことが起きても、それを正すようにしてほしいなどという声をあげてはいけないからだった。報告したら、解決しようとするどころか、弱い者は潰される。

(『声をあげて』より)

性暴力はこれに留まらなかった。

八月三日、北海道の演習場。男性隊員の部屋で「ご飯会」と称した宴会で、それは起こった。その内容は自著に記されている。耐えられない行為だった。五ノ井はその三日後、上長に相談した。女性幹部は五ノ井に慰めの言葉をかけてくれた。訓練後、男性の中隊長と、女性幹部と三人で話し合いの場が持たれた。ところが、五ノ井は女性幹部の言葉に耳を疑った。

「訓練は訓練だから」

女性幹部が手のひらを返したことに、五ノ井は憤りを覚え、そして絶望した。訓練に顔を出せなくなり、「病気がちな親が倒れた」ことを理由にして、五ノ井は実家へ帰る。

自衛隊の総務・人事にあたる「一課」に被害を報告するも、八月の北海道の一件を見たと証言する者は誰もいない、自衛隊の警察にあたる「警務隊」に相談してはどうか、との返事。翌月上旬、自衛隊病院のメンタルヘルス科を受診し、五ノ井は「適応障害」と診断された。待合室にいる患者隊員の迷彩服にさえ、五ノ井は恐怖を覚えたという。

警務隊による聞き取り調査を受け、起訴への準備を進めるも、療養中、給料は減額され、しだいに五ノ井は自室に引きこもる日々を送るようになる。どうして被害者ばかりが、こうも窮地に立たされるのか。

生きていても、意味がない。

二〇二二年三月十六日夜、五ノ井は目をつぶって自転車を漕いだ。でも死ねなかった。自室に戻った五ノ井は延長コードを首に巻き、両手に力を込めた。その瞬間──。極限まで思いつめた五ノ井に、死を思い止めさせる、あることが起きた。

当時のことを、五ノ井は振り返る。

「あの瞬間のことを思い出しながら、本(『声をあげて』)を書いている時、『生きていてよかった』と思いました。感情を込めちゃうと、あんまり書けなくなっちゃうけど」

自衛隊内の性暴力は、わたしだけが被害者じゃない。(中略)

強い思いが芽生えた。

闘わなきゃ。あいつらを絶対に許さない。

(『声をあげて』より)

六月二日、自宅に一通の封筒が届く。福島地方検察庁からだ。

「不起訴処分」を告げる通知だった。

不起訴理由は「嫌疑不十分」とあった。

ふざけるな。

五ノ井は、さっそく審査申し立ての書類を準備し、検察審査会に提出した。五ノ井は語る。

「ふつうは弁護士さんが書くような書類らしいです。でも、弁護士さんを雇うお金もないから、ネットで記入例などを見て書きました」

独りで、被害の詳しい内容を書き綴る時は、どれだけ苦しかっただろう。

六月二十八日、五ノ井は自衛隊を退職する。「準備」はすでに整っていた。

翌日、ネット上に告発動画二本が配信された。告発内容は、大きな衝撃をもって、瞬く間に日本じゅうに拡散された。いくつかのメディアがさっそく、取材を申し込んできた。そのうち、郡山までいち早く足を運んでくれた記者がいた。岩下明日香氏。ネットニュースで詳細を配信し、五ノ井の自著の構成を手掛けることになった人物だ。五ノ井は語る。

「被害についてもそうですけど、(本のゲラを)何回も読み返していくうちに、フラッシュバックとか、そこの壁が結構大変だった。本なので、正確なところを書かなきゃいけないので。自分の中では、思い出したいと思っても、体が防御反応っていうか。そういうので、思い出させないんですよね。記憶が曖昧だったり。そこを何とか思い出して、『この場面の時はこういう思いでした』とか話していきました」

執筆作業は慎重に進められた。五ノ井は続ける。

「自分に合わせてくれて、自分がちょっとメンタル不調の時は、『今日はやめようか』みたいな感じで。自分のペースに合わせてもらって。言葉を引き出して下さったり、一緒に考えたりして下さった。そうですね。痛みも分け合いながら」

八月になると、野党の国会議員によるヒアリングの場が持たれたり、自衛隊の一課長からの連絡があったりした。自衛隊内の調査が水面下で行われていることを知り、事態は加速していく。八月末には、厳正な対処を求めるオンライン署名が十万五千二百九十六人分も集まり、防衛大臣政務官に提出した。このことはNHK、民放、全国紙が大きく取り上げた。

好きな自衛隊だからこそ変わってほしい

九月九日、驚きの知らせが五ノ井のもとに舞い込んだ。

「不起訴不当」

刑事事件で、検察官が不起訴処分とした後に、検察審査会と呼ばれる機関が「公訴を提起しない処分を不当」という議決をすることだ。検察官は、もう一度捜査し、起訴を検討しなければならない。これで、五ノ井が巻き込まれた事件は、自衛隊内部と、検察によって、再捜査されることになった。

さらにこの時期、うち一人の隊員が、性暴力の事実を認め、「直接謝りたい」と一課長に申し出た。同月二十九日、防衛省で、幕僚長が謝罪した。五ノ井は言う。

「べつにトップの人に謝ってほしいわけじゃなかった。あくまでも加害者の人たちに直接謝罪してほしかったので。『何で今なんだろう』っていう思いはありました。加害者たちに、世に出る前に謝ってもらっていたら済む話だった。誹謗中傷も受けず、世に出ることもなく、終わった話だったのに」

いっぽうで、五ノ井は、こう思い直してもいる。

「それは自分だけの考えであって、今回、声をあげたことによって、いろんな被害があふれ出てきました。みんなが声をあげるきっかけになったのかな、と。それは良かったかもしれません」

十月十七日、加害者四人の直接謝罪を五ノ井は受けた。

「世間からしたら早かったかもしれないですけど、私からしたらすごく長かったっていう印象です。謝罪まで持っていくというのが」

その様子はメディア非公開だったが、自著には克明に綴られている。強く筆者の印象に残ったのは、加害者に対し自分の恨みを晴らすより、加害者の家族を絶望させたことを責めている点だ。後世のため、自衛隊という組織のため、社会のため、子どもたちのため。そういった優しさはどこから来るのか。

「加害者の人に子どもたちもいるので、心が痛い時もあります。相手の人のことを考えちゃいましたし、信じて待っている子がいるのにもかかわらず、訓練の時にそういう行為をしてしまうのは、子どもに対してのひどい裏切り。きっと悲しいだろうと思うので、(直接謝罪の時に)ああいう発言をしました」

十二月十五日、防衛省は処分を公表し、計五人を懲戒免職とするなどした。五ノ井はこの時の記者会見の場で、「自衛隊がこれで変わると思いますか」という記者からの質問に対し、「変わってもらわないと困る」と述べた。

「私だけが被害者なわけじゃなくて、いろんな人が被害に遭われている。変わるなら今、根本的に変わらないといけないんじゃないかって、すごく思います」

防衛省は特別防衛監察で、ハラスメント被害の実態調査結果を公表した。隊員(元隊員含む)からの申告制で千四百十四の申し出があった。五ノ井も、オンライン署名サイト「Change.org」で「自衛隊内におけるハラスメントの経験に関するアンケート」を実施し、百八十八件の回答があった。自著に一部内容が掲載されたが、性別・性的指向を問わず、おぞましい内容が記されている。五ノ井は言う。

「悲しかった。自衛隊、本当に大好きなので、ずっと、自分の部隊だけが酷かったと思いたかったんですけど、いろんな部隊でも被害があったり、男性隊員の方も被害に遭われたりしていた。(アンケート結果が多数集まったことは)すごい勇気のいることだと思います。こういうのって知られたくないじゃないですか。すごい勇気を出して言ってくださった」

二〇二三年一月三十日、五ノ井は元隊員五人と国を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を横浜地裁に提起した。そして三月十七日、福島地検は、元隊員三人を強制わいせつ罪で在宅起訴した。

また新たな闘いが始まる。

ずっと自分らしく生きたい

せっかく女性隊員が増え始め、任務にやりがいを感じる隊員も多いなか、こういうことが起こると、新たに女性が志願することに二の足を踏んでしまうのではないか。それについて五ノ井は、こう語る。

「女性を増やすことも大事だと思うんですけど、全部の男性隊員が悪いってわけじゃなくて、上の立場でもある女性隊員が助けてくれなかったっていうのが現状なので。そこは、上の人たちの(意識)改善が必要だって思います。もっと中にいる隊員を守ってほしい。訓練の時は従う、それは当然のことです。いっぽうでハラスメントに関しては、しっかり上の立場の方に意見を言える人が必要なんじゃないか」

自衛隊に限らない。組織の中で、上の者の意見に刃向かわないでおこう、波風立てないでおこう、「空気読めよ」「お前だけ我慢すれば済むことなんだろう」という場面は、日本社会に生きていればたくさんある。自衛隊は普段の日々の緊張が強いぶん、反動としての弛緩が強いのかもしれないが、日本の組織の縮図として最も端的に表れているのかもと推察してしまう。

変われるのか、いや、変わってもらわないと困る。五ノ井を含む、六人の自衛官が去ったのだから。

五ノ井はこう付け加えた。

「自衛隊に対して強い憧れを持っていました。今でも、自衛隊のことを好きです。自衛隊がなくなっちゃったら日本、大変ですから。震災があったら誰が助けに行くんだと。私も東日本(大震災)の時に助けてもらったので」

裁判が始まるということは、あの日のことを、もう一度、法廷の場で思い返すということだ。つらい記憶を、自らの口で証言しなくてはならない。それでも五ノ井は闘いをやめない。

「今も必死なんですけど、事実を認められるまで、本当に必死だったので。この経験を記録として残すことによって、誰かが救われるとか、背中を後押しできればいいって思います。まだまだ声をあげられない人もたくさんいますし、世に出ることがすべてじゃない。本当に代償が大きいんですよね。実名・顔出しで世に出ることはいろんなリスクがあって、失うものが結構ある。他の人にはそうなって欲しくない。中(自衛隊内部)で、(当事者たちが)いるところで解決してほしいというのが一番。中が根本的に変わってほしい」

ただ、最も大事なことは、五ノ井の今日と、これからだ。本当は、もっと穏やかな人生を送りたかったのではないか。そう問うと、五ノ井はおだやかな笑顔を見せた。

「今はとりあえず楽しく生きていきたいな、って思います。どっかに引きこもったりしてしまうと、相手の思うつぼっていうか」

五ノ井は続ける。

「一番目指しているのは、ずっと自分らしく生きたい、ってことです。被害に遭って、落ち込んで、でも這い上がって、自分らしく生きていくことによって、また同じ人が、……こういうことに遭ってほしくないですけど、……遭った時に、声をあげていいんだとか、笑っていいんだとか、自由に生きていいんだって(思ってほしい)。日本ではちょっと生きづらいところもあると思うんですけど……厳しいじゃないですか、『なんで被害者なのに笑っているんだ?』とかあるじゃないですか。そういうのを覆していきたい」そして、

「自分が好きなように生きて、好きな人といて、楽しい人生を送りたい。まだまだ先ですけど、ちょっと闘いが続いているんで。なかなか、そういう精神面を保つのが大変だけど」

そのメンタルを保つものが、二つあるという。一つは柔道。そしてもう一つは……。

「アイスがめっちゃ好きなんです。アイス、いっぱい食べます。チョコレートのアイスが好き。自分でアイス屋さん出そうかなと思ったり。めっちゃ早食いなんです。誰かと勝負して楽しもうかな、とか。そういうことを日頃考えています」

なんと無垢な……。

記者会見では見せなかった表情だった。

インタビューの最後に、五ノ井はこう語った。

「最終的には、ひとのためになる生き方をしたい。今はちょっと、穏やかに過ごす。しんどい時は休んで、動ける時は動いて。今までずっと突っ走ってきたんで、疲れてきているけど、また、裁判とかいろいろ入ってくるので。また思い出したりしなきゃいけないんで。ちょっと覚悟して頑張らないと」

(二〇二三年五月現在、刑事・民事裁判ともに係争中)

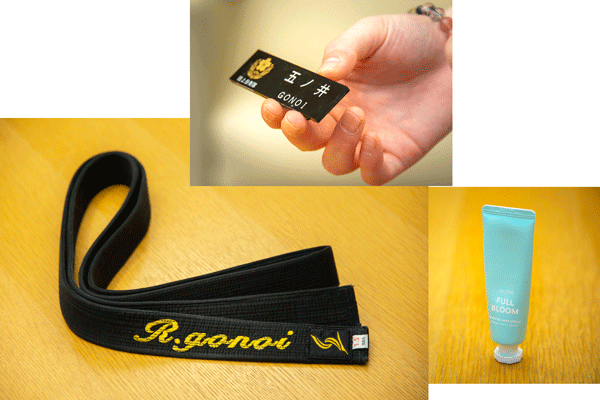

(写真左)柔道の黒帯。ゴールドの刺繍が美しい

(写真右)「女性向け柔道体験会」参加者からプレゼントされたハンドクリーム

五ノ井里奈(ごのい・りな)

1999年、宮城県生まれ。幼少期に柔道を始め、中高生の時は全国大会に出場。2011年の東日本大震災で被災する。災害支援に来た女性自衛官に憧れて、2020年に陸上自衛隊に入隊するも、2022年6月に退官。現在は、女性や子どもたちに柔道を指導している。2023年5月、『声をあげて』(小学館)を上梓。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年6月号掲載〉