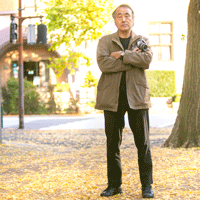

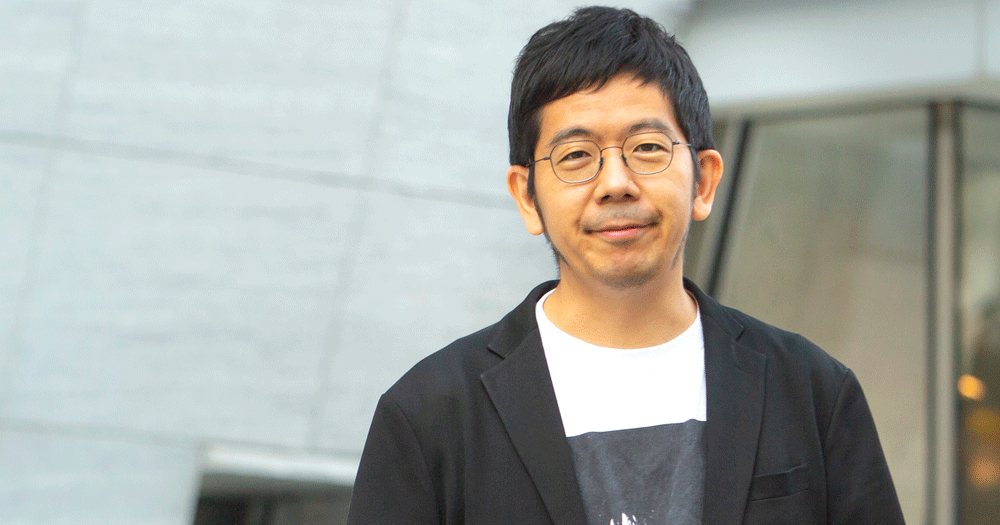

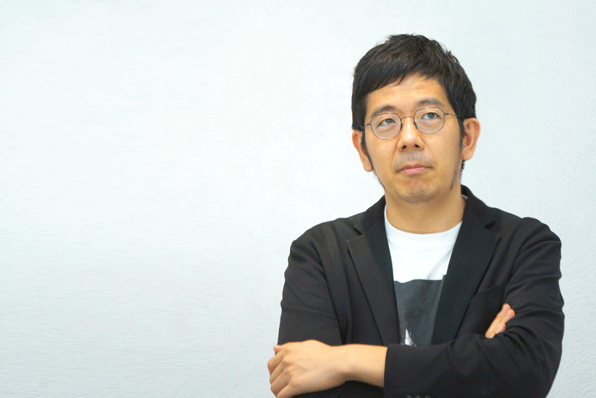

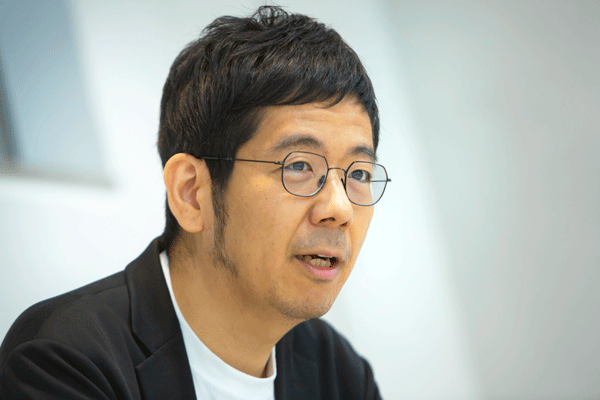

源流の人 第29回 ◇ 武田砂鉄 (ライター、ラジオパーソナリティ)

鋭いながらも淡々とした筆致を貫き現代社会を批評する姿に広がる共感

ラジオの穏やかな語り口も魅力的な気鋭のライターが見てきた世界とは

日常を斜めから見て本質に迫る言葉の担い手は、感じたことを綴り、発し、編み、世に問いかけ続ける

青白く見える星ほど、じつは表面温度が高い──。そんな天文の不思議を、彼の綴る文を読むと思い起こすことがある。武田砂鉄。左右幅広いメディアで連載を持ち、ラジオパーソナリティとして活躍の場を拡げる、気鋭のライターだ。社会の欺瞞、理不尽に、強い憤怒の念を抱きながらも、その筆致はどこまでも淡々としている。「口角泡を飛ばす」という言葉とはおよそ対極の文章を、武田は綴っていく。だからこそ、読む者の心を抉り、共感が広がっていく。

最新刊『今日拾った言葉たち』(暮しの手帖社)では、雑誌「暮しの手帖」で二〇一六年から続く連載コラムをまとめた。社会のいろいろな側面で、武田の心の琴線に触れた言葉を拾い上げ、その本質に迫った批評集だ。このほど版を重ね、愛読者が増えるばかりだ。ラジオで聴くのと変わらない、低音の穏やかな声で武田は語り始めてくれた。

「『暮しの手帖』という雑誌自体、(創刊者の)花森安治さんが創刊前の戦中、(軍部の)宣伝に加担してしまった懺悔から始まっています。つねに今、社会で起きていることと、自分たちの生活がどう関わりがあるのか語り継いできた雑誌です。今や、役割と言うんでしょうか、(雑誌刊行の)二か月に一回、『こういうことがあったよ』っていう言葉を抽出しています。六年間、変わったこともあれば、変わらないこともある。『また同じようなことを言っている奴がいるな』って呆れることもあります。まとめながら僕が思ったことが、読者にも伝わっているのかなと思います」

「同じようなことを言っている奴」とは、たとえば? 武田は答えてくれた。

「連載開始の頃、大臣だった甘利明さんが、自身の(金銭授受)疑惑を追及された時に、『記憶を確認して一週間以内に返事をします』と述べました。その時、僕は『なんでそんなことを言うのか』と呆れました。こんどは六年後、この本が出た頃に、山際大志郎大臣が、(旧統一教会の関連団体の会合が開催された)ナイジェリアやネパールに行ったことを忘れていたと言う。写真に写っているのに『自分は覚えていないです』。それで、みんな怒ったわけです。同じようなことが起きている。でも、結局、甘利さんも山際さんも、大臣は辞めたけれど、議員を続けています」

では、なぜ、我々は、それを許してしまうのか。

怒りつつも、どこかで諦め、許してしまってはいないか。

桜を見る会、森友・加計学園、東京五輪の招致汚職。立て続けに甚大な事象が起こり、私たちはそのたびに翻弄されてきた。突如襲ってきたコロナ禍以降は、付け焼き刃の対策に私たちは踊らされている。記録は廃棄され、少数者への妄言は野放しにされ、ついにはロシアのウクライナ侵攻という、若者らの血が流れる惨事を目の当たりにしている。私たちはここ数年、あまりに荒い世情の波にもまれ、一つひとつへの怒りを諦めてはいないか。

そう尋ねると、穏やかな声のまま、武田はこう答えた。

「でも、怒り疲れる、追及し疲れるのは、為政者にとってみたら、こんなにラッキーなことはない。黙って座っていりゃ、追及する側が忘れてくれて、引き下がってくれるわけですからね。呆れて追及するのをやめたら、あっちの思う壺。その意識をどこかで持っておかないと」

何も考えないと為政者にありがたい世の中になる

二〇二二年七月八日、安倍晋三元首相の暗殺事件が起こった。その後、旧統一教会と政界の一体化の実態が晒され、さながら地獄の釜の蓋が開いた様相を呈している。少なくとも筆者には、社会の潮目が変わってきていると感じられる。武田はこう評する。

「もちろん安倍さんが、ああいうかたちで亡くなられたことは、あってはならないこと。とんでもない衝撃を受けました。けれど、亡くなられたことと、安倍さんが長期政権でやってきたことへの検証は、また別にしなくては」

安倍氏が斃れた直後、岸田首相は「国葬」を決めた。この時、反対意見としてあった柱の一つが「彼の軌跡はまだ検証できていない。疑惑は残ったままだ」というものだった。武田は言う。

「僕はその通りだと思うんですよね。安倍政権とは何だったのか、どういう影響があったのか検証する。拙速に結論を出さずに、引き続き考えていきたい」

じつは、安倍氏にまつわるトピックとして、武田がさまざまな媒体のコラムで記してきたことがある。

「僕、アベノマスクがまだ届いてないんです。アベノマスク一つ取ったって、結局、多額をかけて誰も使わないようなマスクを配ったわけですよね。アベノマスクの話をすると、今、『(笑)』という感じで振り返る人が多いですけど、あの時、多額をかけてあれを最優先したことに対し、『じゃあ、他に何ができたのか』『あの判断によってどんな不安が湧き出たのか』って考えると、なかなか笑えないことだったりするわけですよね」

思い起こせば、感染者がたった十数人だった頃、レインボーブリッジが赤く灯された。演劇・音楽、飲食業が叩かれたかと思えば、旅行のクーポンが配られたりもした。コロナ禍の数年間、随所でそんなことが起こり、一つひとつ整理できないまま、こんどは物価高、防衛費増大の波も襲ってくる。一気にいろんな圧がかかり、つい考えるのが嫌になってしまいそうになるが、武田は改めて、こう警鐘を鳴らす。

「かつて森喜朗さんが『無党派層は寝ててくれたらいい』と言ってすごく批判を浴びましたけど、あの状態。何も考えないでいてくれたら、為政者にとってありがたい世の中になってしまう。注意しないといけない」

東京五輪誘致の汚職をめぐっても同様だ。武田は言う。

「僕は始まる前からずっと、やるべきではないと言っていましたけど、いろんな汚職が明らかになって、大きなイベントをやる時の汚さを、みんなはっきり自覚したと思う。(組織委理事だった)高橋治之さんに批判が集中しているきらいがありますが、まだ全体像が明らかになったわけではありません。引き続き『あれは何だったんだ』って言い続けていく」

それにしても、武田は取材中、終始、穏やかな口調を崩さない。昔からそうだったのだろうか。尋ねると、彼は初めて表情を崩し、こう教えてくれた。

「小さい頃から、泣いたり騒いだりしなかったみたいです。母によると、三歳の時から、椅子に座って、じっとしていたそうです。じつは今が人生二回目で、厳しい思いを一回目の人生で済ませてきたのかも知れません」

感情を表には出さないが、もちろん怒りを収めているわけではないという。

「ずっと常に、備蓄している感じ。それを別に解消しようとしない。『本当むかつくな』って。でもそれは、声を上げて怒鳴るのではなくて、『ああ、イライラする。なんだよ』って思いながら日々生きているという感じです」

ナンシー関的視点の影響を受けた十代

新宿から西武線に揺られ、西へ約四十分。緑濃い狭山丘陵と多摩湖を見晴るかす、東京都東大和市で生まれ育った。武田は幼き日をこう振り返る。

「斜に構えた子。母親の家族が、わりと口の悪い人が揃っていたんです。正月、文京区の祖母の実家に行ってテレビを観ていると、母親と、母親の姉と、祖母の三人がずっと芸能ゴシップを喋っていた。そういうのに影響されました」

あの人と、あの人、付き合っているらしいよ。

あの人、借金が凄いらしいよ。

武田曰く「三人揃った不安定なウィキペディア」だった母親たちのゴシップ談義が、武田にとって最初の「大人の世界」だったそうだ。武田は笑いながらこう続ける。

「今にして思えば、あの空気感はすごく大事だったな。父方は徳島県なのですが、(母方の実家のように)しょっちゅうは行けない。『男たるものは』みたいな親戚の集いがあったら、またちょっと性格形成に影響があったかなと思っています」

東大和の自宅では、いつもラジオが流れていた。森本毅郎、大沢悠里、小沢昭一。TBSラジオの重鎮パーソナリティたちの番組に親しんだ。西武ライオンズの本拠地に近く、夕方になると文化放送に周波数を合わせ、「ライオンズナイター」に没頭した。ちょうど清原、秋山、デストラーデの全盛期で、近所の子たちは誰もが青い野球帽を被っていた。

芸能ゴシップ好きの少年は、中学に上がると、週刊誌を読みあさるようになる。ラジオにしても週刊誌にしても、同世代より上の世代が好む事象に触れるのが好きだった。

「僕、明治学院中学・明治学院東村山高校という私立の中高一貫校だったんですけど、自転車で通っていたんですよね。自転車で二十、三十分かけて通う途中に、コンビニが二軒あるんです」

コンビニエンスストアの「ポプラ」と、「ヤマザキデイリーストア」。それぞれの店の前で自転車を止めては、武田はあらゆる雑誌を読みふける日々を送った。武田は振り返る。

「特に『ヤマザキデイリーストア』には、雑誌の種類が豊富で、雑多な感じがありました。成人向け雑誌とゴシップ誌の中間みたいな雑誌もあった。『週刊文春』『週刊新潮』など一般週刊誌から『女性セブン』みたいな女性週刊誌まで。その中で、何か面白いコラムがないか探して読むのがすごく好きだったんです」

ある日、希代のコラムニストの文章と武田は出合う。ナンシー関。芸能トピックを高解像度の筆致で晒しながら、自身作成のユーモラスな消しゴム版画を添えて放つコラムは当時、唯一無二の存在感を放っていた。当時、「週刊朝日」「週刊文春」でナンシーは連載を持っていた。

「また、川㟢麻世のことを書いているよ」

「川島なお美のことを、また言っている!」

武田は振り返る。

「いざ学校に行くと、川㟢麻世のことではみんなで盛り上がれないじゃないですか。ロンバケ(ドラマ「ロング・バケーション」)とか。『キムタクはどうだこうだ』っていう話になる。他の人とは違う情報を知りたい気持ちが強くありました。その満たし方として、ナンシー関が正しかったのかどうかは定かではないですが(笑)、チャリンコでコンビニに寄って学校に行って、学校から帰ってから、東村山の『ブックオフ』に行って、ナンシーさんの文庫を買いました」

「ビートレッグ・マガジン」でライター人生がはじまった

大学に進むと、武田は番組制作会社のADのバイトに明け暮れた。大手音楽制作会社「ビーイング」関連の映像制作会社で、プロモーションビデオの制作に従事したほか、音楽番組のADを務めていたという。とにかく当時は、拘束時間の長い職場だったらしい。武田は笑いながら語る。

「撮影の工程表に『終了、三十二時』と書いてあったんです。『三十二時って、どういうことでしょうか?』みたいな(笑)。今、振り返るとすごいなと思いますけどね」

いっぽう、紙媒体への憧憬は、ずっと抱き続けていた。

とりわけ音楽誌。武田は、音楽評論家、伊藤政則の文章に惹かれ、「政則さんのような文章を書く仕事をしたい」と憧れた。「ブックオフ」に寄って音楽雑誌のバックナンバーを買っては、「いろんな音楽を知り、書いてみたい」という期待を持っていた。

転機になったのは、彼が十九歳の時だ。音楽誌「beatleg magazine(ビートレッグ・マガジン)」に、ライター募集の小さな記事を見つけた。

同誌は「ブートレッグ(bootleg)」の専門誌だった。「ブートレッグ」というのは、本来は「密造酒」や「密売酒」という意味の言葉だが、転じて「海賊盤」のことを意味する。著作権者に無断で複製・販売されたレコード、さまざまなミュージシャンのライブを隠し撮りして、違法で売る店が、当時、西新宿の界隈にはたくさんあった。彼は言う。

「今だと信じられないですよね。その専門誌を西新宿の本屋さんで見かけました。雑誌に載っているロックって、エリック・クラプトン、ツェッペリン、ローリング・ストーンズなど、クラシック・ロックが多かった。自分はもっとハードなロック、ヘヴィメタルを聴いていたので、編集部に手紙を書いたんです」

武田曰く、十九歳当時、果敢にもこんな文章を送り付けたのだそうだ。

「自分はもっと、今の新鮮なロックを知っています。あなたたちの載せているロックは、本当にロックなんでしょうか」

さっそく編集長から電話がかかってきて、代々木にある編集部に招かれた。編集長は武田にこう告げた。

「なんか面白そうだから、一ページ書きなよ」

この瞬間から、武田のライターとしての人生が、しかも連載という形式で始まった。以降、「ビートレッグ・マガジン」休刊までの約十五年間、彼の連載は続いた。武田は言う。

「『ビートレッグ・マガジン』がなかったら、(今のような)こういう仕事もやっていない。編集長に本当に感謝しきりです。他誌と比べてもものすごくマニアックな、一番詳しい人たちが寄稿する雑誌でした。読者もマニアックで、色々なバンドについて『いつが好き?』って質問に対する答えとして、初期とか中期とかではなく、『まあ、一九七二年七月のニューヨークの、あのギターソロだろうね』って(笑)。解像度が違うんです」

大学生でありながら、雑誌に連載を持っている。その事実は、当時の武田を大きく勇気づけた。就職活動では、出版社とラジオ局に絞って受け続け、河出書房新社に入社することが叶った。

フリーランスとして活動の幅を広げる

国立競技場の真向かいにある河出書房新社では、当時、武田ら新入社員の全員が二年間、営業部に配属された。出版社の営業社員という仕事は、全国の書店に出向いて、書店員と関係を築くこと、自社刊行の書籍を良い位置に置いてもらうことだ。武田は笑って振り返る。

「書店さんに評判が良いわけではなかったです。『武田の営業には賛否両論ある』って言われたことがあります」

ある時は、書店で正直に、「この本、たぶん流行らないと思うんですけど」と言ってしまったことがある。なかには「本音を言ってくれた」と親近感を覚える書店員もいたが、営業職としては落第だろう。「とにかく出たものは信じ込んで売るぞ」という気概が、当時の武田には欠けていた。

こんなこともあった。自社の野球部と、大手書店の野球部との試合の時のことだ。

「初回のバッターボックスに立った時に、先方の社長がピッチャーをやったんです。『武田、わかっているよな?』って言われて。でも、ぬるい球だったんで、パチンと打った。そうしたらすごく怒られました。ただ、そこで配慮する人間にならなくてよかった」

二年後、文芸誌の編集に従事した。新人賞の下読み係として、約二千通を七百本ぐらいに絞る作業を続けた。武田は振り返る。

「これが結構大変でした。でも、誰の手垢もついていない原稿が、ぱっと目の前にどんどん来るわけじゃないですか。それを読むことは貴重な経験だったと思います」

約四年間、編集者として、あまたの著者たちと向き合いながら、ライターとして既にいくつかの雑誌やネットメディアで原稿を執筆していた。その後、フリーランスに転向した武田が初めて著した『紋切型社会』が文学賞を受賞する。

「自分自身、いろんな雑誌を読んできて、この媒体なら、こういう切り口で書けるんじゃないかと頭の中で想像しながら提案していけば、何とかなるんじゃないかと生意気にも思っていました」

翌年に「暮しの手帖」で連載が始まり、以降、各誌でオファーが相次いだ。編集方針が必ずしも自らの興味と合致しなくとも、「やってみませんか」という編集者からのオファーに、一つひとつ答えていく。

「その面白さは、自分が読者として読んでいた雑誌の面白さを、ある種、逆にやれることじゃないかなって思います。それを今に至るまでずっと繰り返している感じです」

『紋切型社会』を刊行した時のメディア行脚が縁となり、武田は文化放送「大竹まことゴールデンラジオ!」に出演するようになった。最初は隔週の担当だったが、現在は毎週火曜日に出演している。TBSラジオ「アシタノカレッジ」金曜のパーソナリティとしても活躍しており、落ち着いた語り口が人気を博している。子どもの頃に親しんでいたラジオに、手ごたえを感じているのでは。そう尋ねると、彼は笑って首を横に振った。

「ラジオを聞くのはものすごく好きだったんですけど、いざ出演してみると、毎度、課題が見つかる感じ。うまくいかなかったな、あれでよかったのかなって、いまだにあるんですよね。でも、『何かな』って首をひねりながら終わる感じが面白いなと思っています」

言葉を綴るのとは異なる、自身の声で、しかも生放送の波に乗せるラジオ。まったく違う脳みそを使うのだろう。

「喋って伝わることの繊細さは、すごくあると思うんです。息継ぎ、ため息一つでもそう。笑っていたとしても、『これ、本当に笑っていないな』って、すべて伝わってしまう。難しさを感じています」

「雑誌文化の葬儀委員長になると思うよ」

二〇二二年は、武田にとって大きな存在の人物が永眠した年である。

小田嶋隆。武田より二十六歳先輩のコラムニストだ。東日本大震災からコロナ禍までの十年間、小田嶋が呟き続けたツイッターを、武田がより抜き、『災間の唄』(サイゾー)として一冊にまとめた。同書を手に取ると、この十年間、日本社会がゆっくりと壊れていくさまを、定点観測で眺めていくような気分に陥る。鬱々となってしまいつつも、小田嶋、武田の二人が発信し続ける意義を強く感じ取ることができる。小田嶋について武田は同書でこう記している。

小田嶋隆という書き手に、かなりの影響を受けてきた。快活さと面倒くささが同居している。切れ味抜群のナイフがベタついているという怪奇現象は、文章という道具の自由度を表しているかのようだ。(同書より)

武田は言う。

「何とかまとめ上げることができてよかった。二〇二二年六月に亡くなられ、その後、安倍さんがああいう形で亡くなって、立て続けにいろんなことが起きました。『ああ、小田嶋さん、安倍さんが亡くなったことを知らないんだな』って思ったりもします」

軽妙に、ときに言い過ぎつつ、対象を茶化しつつ、後ろ足を引っ掛けてきた。武田は小田嶋の姿勢をそう振り返る。

「もちろん酷いものに対しては真正面から向かって、真面目に論評しなければいけない場面もありますが、どこか小田嶋さんには、おじさんがフラッとやってきて、余計な一言を言って、後ろを振り向いたらゴミとか投げつけられながら、また元に戻ってくる感じがある。希有な人だったと思います」

そういえば、小田嶋は生前、武田が少年時代に愛読したナンシー関と対談していた。武田は言う。

「お二人とも、雑誌コラムを書く文化を、すごく大事にしていた人。そういう人たちが文化を守ってきたところだなと思うんですよね。小田嶋さんには『武田くんは雑誌文化の葬儀委員長になると思うよ』と笑いながら言われたんですけど、本当に葬儀委員長になってしまった感じはあります」

このところ武田がつねづね感じる思いがある。それは「良い話」が多すぎる、ということだ。

「エモい話、グッとくる話、それはそれで良いけれども、ナンシーさんや小田嶋さんが綴ってきたような、その時に起きていることに対し、ちょっと斜に構える文章が好きです」

スパイスをぶっかけて逃げる、みたいなことをやってきた人たち。武田は二人を評したうえで、こう語った。

「それは自分が今、どこかで意識しながらやっていきたいな、というふうには思っています」

この先、どんな世界へと筆を進めていきたいのか、どんな存在でありたいのか。そう尋ねると、武田は詩人・谷川俊太郎の言葉を引用し、教えてくれた。

「『自分は受注産業。発注があるから詩を書いている』。そんなようなことをおっしゃっていた。谷川さんがそうなら、我々は完全に受注産業もいいところ。依頼が来たら書くなかで、自分の興味がどこか、幹となって出てくるはずです」

また、イラストレーター・みうらじゅんの唱える言葉「権威・濃すぎ」になってもいけない、と武田は自戒しているという。

「ケイン・コスギじゃなくて、権威・濃すぎ。つまり権威を持つと、もしかしたら自分の好きな仕事ができるのかも知れないですけど、ちょっと違う。ウロチョロ、ヒョロヒョロしていれば、『これやってみませんか?』って面白いことが生まれるんじゃないかと思う。その感じでいきたいと思っています」

語り口や佇まいに「!(ビックリマーク)」が一切含まれない、武田のそんな「肩の力の抜け感」が、深い印象を残す。オールドメディアの葬儀委員長であるかも知れないが、彼は同時に、次代の言論をかき回す最重要人物でもある。

武田砂鉄(たけだ・さてつ)

1982年、東京都生まれ。出版社勤務を経て、2014年よりライターに。新聞への寄稿や、幅広いメディアでの連載を多数執筆し、事件、事故、社会問題への違和感を追究し続けている。近年は、ラジオ番組のパーソナリティとしても活躍する。著書に『紋切型社会――言葉で固まる現代を解きほぐす』(朝日出版社、後に新潮文庫、第25回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞)、『コンプレックス文化論』(文藝春秋、後に文春文庫)、『日本の気配』(晶文社、後にちくま文庫)、『わかりやすさの罪』(朝日新聞出版)、『偉い人ほどすぐ逃げる』(文藝春秋)、『マチズモを削り取れ』(集英社)など多数。1月26日刊行の『父ではありませんが 第三者として考える』(集英社)が話題に。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2023年2月号掲載〉