小山俊樹『評伝 森恪 日中対立の焦点』が語る、近代日本史の悪役の素顔

政治による軍のコントロールを志向した近代史の「悪役」と言われた、 森恪(もりかく)とはどのような人物だったのか?平山周吉が解説します。

【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】

平山周吉【雑文家】

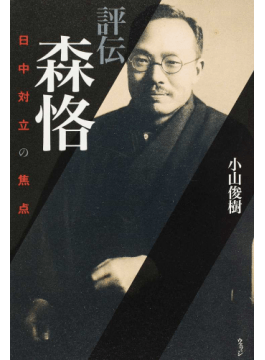

評伝 森恪 日中対立の焦点

小山俊樹 著

ウェッジ

2700円+税

装丁/松村美由起

政治による軍のコントロールを志向した近代史の「悪役」

「今太閤」田中角栄と「社長シリーズ」の森繁久彌を足して二で割ったような風貌―それが本書の主人公

活躍の舞台は辛亥革命前の中国大陸から始まる。三井物産上海支店の支那修業生からスタートしたたたき上げである。孫文から満州の地を買おうとしたアイディアマンであり、わずか三十一歳で天津支店長に抜擢された。

政界に転身し、政友会の謀将となる。田中義一、犬養毅、鈴木喜三郎を総理にするために暗躍した。犬養内閣では書記官長(現在の官房長官)となるが、その一方で五・一五事件への関与を疑われた。著者の小山俊樹はその説を点検した上で否定し、森恪の苦悶する姿に肉薄していく。満州国建国の是非、軍部を刺激する危険な犬養演説への警告、森自身にも迫る身の危険、犬養横死へのある種の喜び。学者(帝京大准教授)らしからぬ柔軟な筆致と考察が生きている。

森恪の名が歴史に残っているのは昭和二年の「東方会議」を事実上主宰したことだろう。田中義一内閣の外務政務次官、当選二回という新参者が、日本の中国政策を仕切るのである。東方会議は偽書「田中上奏文」とともに、大陸侵略政策の震源地とされがちだが、英米との協調の線は守られていた。幣原外交からの転換をアピールし、大陸での権益保護を訴えた。擡頭する中国ナショナリズムを軽視した面はあるが、大きな逸脱はなかった。

著者は森恪の政治手法として「会議体の活用」を挙げている。会議によって軍部の意向も明らかにし、「政治による軍のコントロール」を志向したのが森恪政治の可能性であった。森恪は昭和七年に四十九歳で病死する。森恪がもし生きていれば、支那事変も日米戦争もなかったという声は検討に値する。金権と見られたが、死後には莫大な借財が残された。

(週刊ポスト2017年6.2号より)

初出:P+D MAGAZINE(2017/09/13)