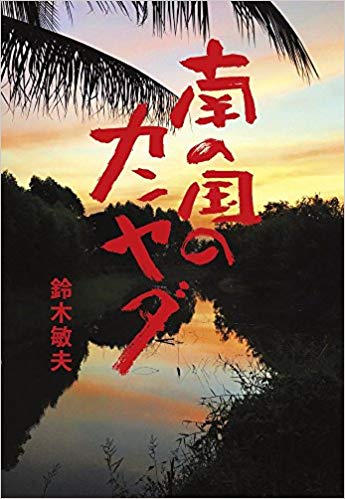

【著者インタビュー】鈴木敏夫『南の国のカンヤダ』

スタジオジブリの名プロデューサー、鈴木敏夫氏初のノンフィクションノベル。それは、とあるマンションのエレベーターで出会った美女・カンヤダをめぐる物語でした。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

自分の感覚で生きるその姿にどうしようもなく惹かれてしまう――ジブリ名プロデューサーの初小説

『南の国のカンヤダ』

小学館

1600円+税

装丁/小松季弘

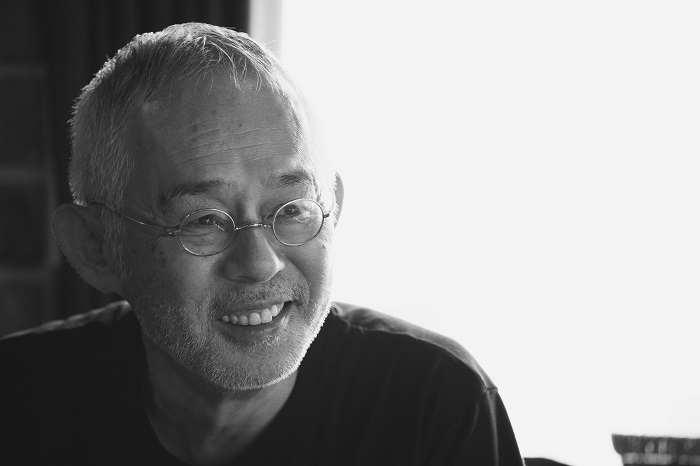

鈴木敏夫

●すずき・としお 1948年名古屋市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、徳間書店に入社。『週刊アサヒ芸能』等を経て、『アニメージュ』時代には宮崎駿作『風の谷のナウシカ』連載を担当。84年これを映画化し、以降プロデューサーとして活躍。89年スタジオジブリに移籍し、代表取締役社長を経て、現在は代表取締役。藤本賞、芸術選奨文部科学大臣賞等受賞多数。近著に『禅とジブリ』。FM東京「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」も好評放送中。163㌢、65㌔、A型。

どんな時代にも人と人とがせめぎあってこそ面白い何かが生まれると信じている

主人公は媚びず、日和らず、その圧倒的な存在感で周囲を魅了する絶世の美女、カンヤダ・サングスワン。

5年前、そのタイ人女性と出会ってしまった瞬間を、スタジオジブリ代表取締役、鈴木敏夫氏は自身初のノンフィクションノベル『南の国のカンヤダ』でこう振り返る。〈場所は、とあるマンションのエレベーターの中。ぼくは、カンヤダをひと目見て驚愕した。ぼくが若き日に恋い焦がれた女優さん、安田道代さんにカンヤダが瓜二つだったからだ〉……。

そうこうして連絡を取り合い、タイの田舎・パクトンチャイにある彼女の実家を訪ねるまでになった著者は、実は困っている人を見ると黙ってはいられない、自称〈お節介な人〉でもあった。

そんな性格が災いしてか、幼い息子や親戚縁者の面倒まで見ている彼女の生計を何とか立てさせようと、周囲を巻き込み、「プロジェクト化」していく鈴木氏。思えば数々のジブリ作品もそうした「お節介とご縁の積み重ね」によって、今日の成功に繋がったと語るのだ。

*

「せっかくだから本に書いてない話をしようか。宮さん、つまり宮崎駿が『ナウシカ』と『ラピュタ』の後、『トトロ』を撮るでしょ。あれは『火垂るの墓』と2本立てだから公開できた作品なの。昭和30年代の日本を舞台に子供とお化けの交流を描くこの企画に、当時は誰一人乗ってくれなかった。そこで他社の友人を巻き込んで、野坂昭如さんの『火垂るの墓』も一緒に作って説得しようとなり―、そういうご縁がごまんとあるわけです。

僕は徳間書店に入社早々、『アサヒ芸能』に配属され、仕事後に皆で飲みに行くと、そこでの話題は上司の悪口や愚痴ばかり。呆れた僕は社内のつきあいを一切やめ、社外にばかり友達ができるんだけど、宮さんや高畑(勲)さんと映画を作る頃には、その仲間がみんな偉くなっててね。あれほど多くの出版社がクレジットに並ぶ映画は他にないってくらい、皆が力になってくれた。僕は仕事もご縁とお節介でやってきた人間なんです」

そのお節介には、〈未婚の男女を見るとほっておけない〉、遣り手ジジイ(?)ぶりも含まれ、バツイチ子持ちのカンヤダのお相手として鈴木氏が引き合わせたのが、EXILEのヴォーカルに似た〈ATSUSHI〉だ。〈タイの田舎パクトンチャイに暮らすカンヤダとバンコクに住む日本とタイのハーフのATSUSHI君。ふたりの物語は現在進行形。まだ、結論は出ていない〉〈ぼくは現在、このふたりの事が何かと気になる〉と、鈴木氏はその恋の顛末を綴り、自身の生い立ちや経験も含めて、虚実入り混じる実録小説に仕立てている。

しかし偶然出会った他人のために知人を巻き込み、仕事の面倒までみるとは、下心は本当になかった?

「実際、大変な美人ですからね。妙な気を起こしたら酷い目に遭いそうな気もしたし、そこはタイ語が話せなくて助かりました(笑い)。

それでもここまで関係が密になったのは、

あの宮さんも一時は『カリオストロの城』で大赤字を出し、もう映画は撮らせないとまで言われた。それなら会社を辞めて絵本で食べていくという38歳の妻子持ちを僕は放っておけず、実はその時の話し合いが『ナウシカ』誕生に繋がるんです。

カンヤダに関してもあの率直さをうまく生かせないかと思ったんだけど、何しろ気紛れでね。周りは終始、振り回されっ放しです!」

70年分の過去が呼び覚まされた

〈カンヤダは、過去を悔やまず/未来を憂えない/いつも“今、ここ”を生きている〉とあるように、彼女は過去を恨む暇もないほどに今を生きていた。そんな彼女に商売をさせようと、鈴木氏は現地での相談・交渉役をATSUSHI君に依頼。しかし物件探しに奔走した彼に何の報告もなく彼女は母親とレストランを始めてしまう。そうかと思うと洪水に見舞われた被災地に物資を送ったりもした。ベネチア生まれでアニメーションの仕事をし、〈みんな貧乏なのに幸せそうだった。それが人間の暮らしだと思ったんです〉と言って今はタイに拠点を移した25年来の友人〈コルピさん〉によれば、〈自分が貧しいのに、他人の面倒を見ようとする〉カンヤダは典型的なタイ人らしい。

「そのコルピさんが自分の事業そっちのけに手伝ってきた店に、実は今、肝心のカンヤダがいないんですよ。そのレストランは『メイの店』といって、店自体は大盛況なんだけど、バンコクは息子を育てられる環境じゃないと言って、田舎に帰っちゃった……。

それでもいいと思わせるのが最大の謎で、〈出会ってしまったんだから、しょうがない〉というのが、僕の人生哲学なんです(笑い)」

以来、鈴木氏は何の縁もなかったタイを度々訪れ、特にパクトンチャイの想像を絶する美しさは、自分を見つめる好機になったとか。

「例えば自分は学生運動にどう関わり、どんな思いで仕事をしてきたか、70年分の過去が一気に呼び覚まされるんです。

タイと現代日本で特に違うのが時間の流れ方。時間には主観的時間と社会的時間があるという寺山修司の文章がきっかけで、自分は自分の時間を生きたいと願った日のことがまざまざと蘇ったりして。

そんな何者も侵しえない時間をカンヤダや宮さんは生きていて、僕らが書物で得る知識を彼らは体現し、そこから全く新しい考えを生んでいける。安易な近代批判や回帰ブームとは次元が違う。

幸い僕は近代合理主義の高畑勲と前近代の宮崎駿がせめぎあう姿を見てきたからね。どんな時代にも人と人がせめぎあってこそ面白い何かは生まれると信じているし、彼女の物語は今こそ日本人に必要だと思って、この事実とも虚構ともつかない小説を書いたんです」

彼女の物語は決して遠い国の御伽噺ではない。あくまでも具体的な今を生きる強さこそが私たちを魅了し、それもこれも、鈴木サンのお節介のおかげである。

●構成/橋本紀子

●撮影/五十嵐美弥

(週刊ポスト 2018年9.7号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/10/11)