【2020年の潮流を予感させる本(10)】加藤典洋『大きな字で書くこと』/「簡単に一つのことだけを書く」ために、必要なのは……

新時代を捉える【2020年の潮流を予感させる本】、第10作目は、加藤典洋氏の平易で真率な原稿をまとめた一冊。作家の関川夏央が解説します。

【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】

関川夏央【作家】

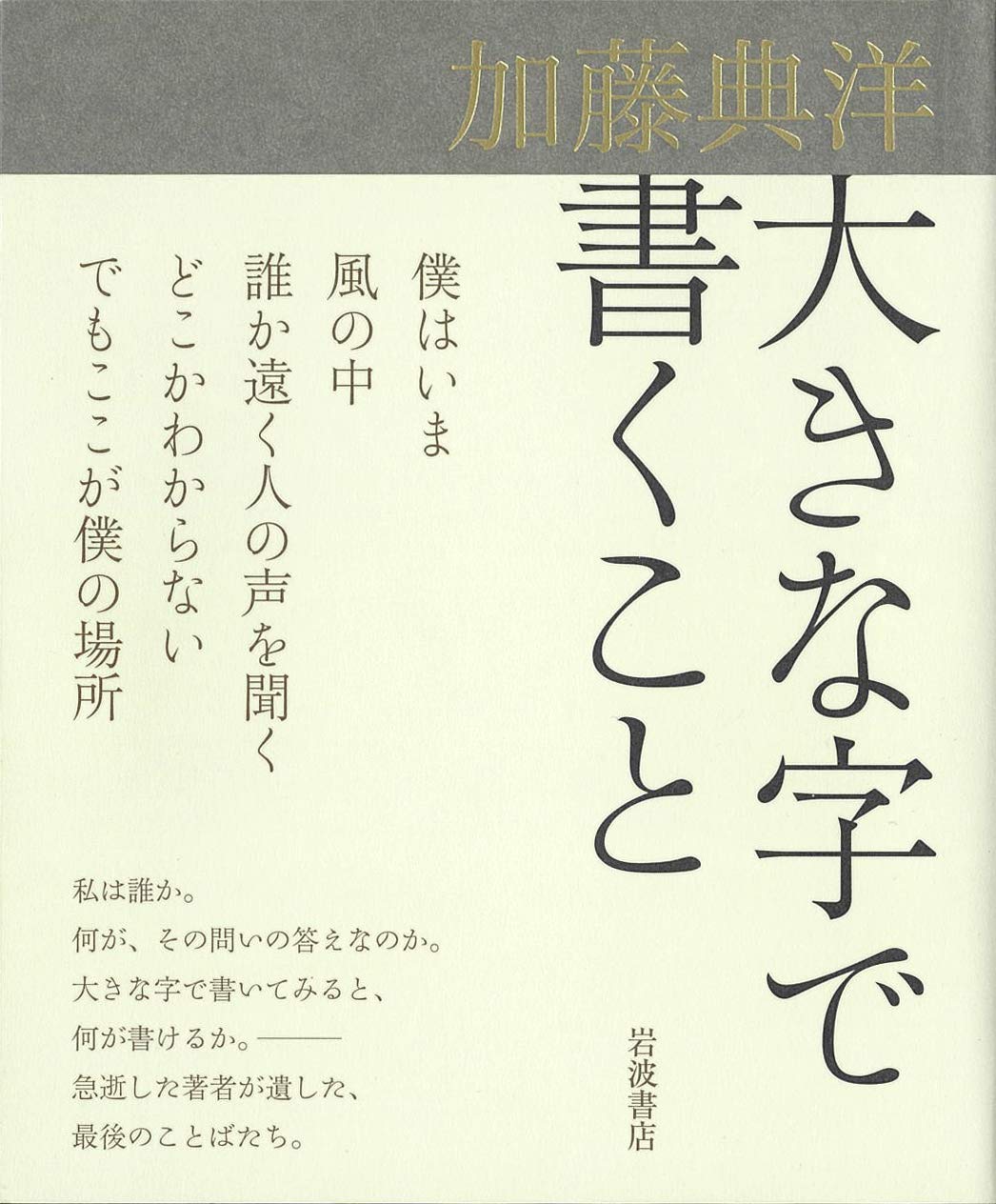

大きな字で書くこと

加藤典洋 著

岩波書店

1800円+税

装丁/桂川 潤

信頼すべき文学者が遺した真率な言葉

加藤典洋は若い頃から小さな字で原稿を書いた。B6サイズ四百字詰めの小さな原稿用紙に、小さいペン字で書いた。そうして加藤典洋が評論家・思想家としてデビューする前に書いた小説、その後の作品、みな長かった。

人によっては五行で済ますことが百枚になったのは、思考を多方向にのばし、行きつ戻りつ自分の足元の土を踏み固めるようなこの人の方法と「小さな字」のせいだろう。

加藤典洋は、出発時から「文学者」であった。しかし「文学の価値を以前通りに信じて成立する文学世界」には飽き足らなかった。政治も経済も国際関係も「文学」の対象だとして評論で実践した。

やがて「小さな字」の原稿が「鍋の料理が煮詰まってくるように、意味が濃くなって」きた。「簡単に一つのことだけを書く」ためには「大きな字」が必要だと思い、二〇一七年初めから岩波書店の月刊PR誌「図書」に一ページ連載を持った。もうひとつの掲載稿「水たまりの大きさで」は、一八年春からの信濃毎日新聞の月一回連載で、「手で抱えられる広さと、足で飛び越えることのできる幅」で考える決意をしめす。

「図書」で加藤は、幼少時代と一九六〇年代から七〇年代、明るさと不安の入り混じった時代の無名の自分について書いた。また山形県の警察官で、戦中は特別高等警察に勤務していた父親について書いた。どちらもほとんど初めてのことだ。本人が意識していたかどうかは別として、これは「晩年」の仕事である。

加藤典洋は一八年十一月、血液がんの診断を受け、連載中の一九年五月十六日に亡くなった。その平易で真率な原稿をまとめた『大きな字で書くこと』は、コンパクトな美しい本として、いま私たちの前にある。二〇一九年は加藤典洋(七十一歳一ヵ月)と橋本治(七十歳十ヵ月)、信頼すべきふたりの文学者が相次いで没した年として記憶されるだろう。

(週刊ポスト 2020年1.3/10号より)

初出:P+D MAGAZINE(2020/06/07)