パク・ソルメ 著、斎藤真理子 訳『もう死んでいる十二人の女たちと』/日常のなかに「社会」を描く新進気鋭の韓国人作家

光州事件やミソジニー殺人事件などの社会的な出来事を扱いつつ、その一方で非現実的な架空の世界を描いた短編小説集。その日常や生活空間に、当たり前のように「社会」の端々が入っているからこそ、奇妙な懐かしさを感じるのだと、大塚英志は解説します。

【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】

大塚英志【まんが原作者】

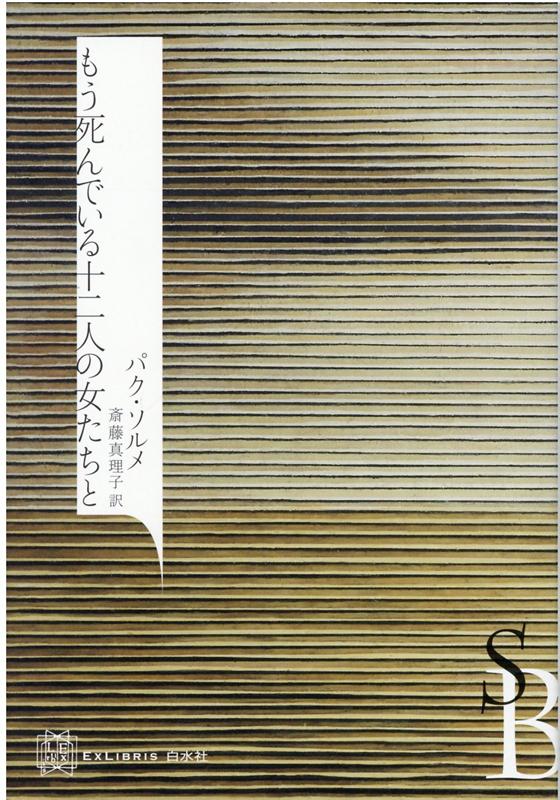

もう死んでいる十二人の女たちと

パク・ソルメ 著

斎藤真理子 訳

白水社 2200円 装丁/緒方修一

装画/Rodney Moore,RRM Works

日常の中に社会の端々が当たり前のように混じる懐かしさ

あたらしく書かれる小説を殆ど読まなくなったのは、そこに描かれたのが日常であれ狂気であれ、あるいは無闇に転生する類のものであっても、そのひどく主観的な小説の世界が外側に向かってひどく丁寧に閉じられていることだ。外側とは言葉にすればもはや揶揄や嘲笑の対象以外ありえない、「社会」としか言いようのないものだ。

対して、韓国の小説でも映画でもぼくには奇妙に懐かしいのは、例えばゾンビアニメでさえ当然のように格差を描くように、その日常や生活空間が常に「社会」込みだということだ。「社会」を背負って表現する作品もないわけではないが、日常の中に社会の端々が当たり前のように混じっている。パク・ソルメの小説はまさにそんな感じだ。光州事件やミソジニー殺人事件など社会的な出来事を扱ったと解説にはあるが、その世界は一方では架空の韓国での原発事故のあった町や、他方では連続殺人犯を殺された女たちが今度は繰り返し殺す世界とも地続きである。重要なのは「外」からもたらされるものが社会であっても非現実的な出来事でも不条理な暴力でも、ただ意味のない言葉でも、大抵、人の口から、つまりオーラルに作中の「私」の世界に届くことだ。だからと言って人と人がどうにも面倒に繋がろうともせず、ただ、日々を気負わずに切り取れば、社会も暴力も幻想もどれがどれだか必ずしも判然とせず、「そこ」にあるということだ。

いいな、と思うのが、それら一つ一つをいちいち忌避することもマウントをとりにいくこともないことで、何故かなと考えると、1985年生まれの作者の小説には不思議とSNSやwebがなく、替わりに会話やカラオケの歌や光州事件のプリントや映画館でのディスカッションやそういう言葉で人と人とが関係し、ぼんやりと私がつくられる、その様が正確に書いてあるからだとわかる。

この人の小説はもう少し読んでみたい。

何でも永山則夫を扱った小説があるらしいが、それを是非。

(週刊ポスト 2021年5.21号より)

初出:P+D MAGAZINE(2021/05/26)