【著者インタビュー】塩田武士『朱色の化身』/全く新しいリアリズム小説ないし報道小説が可能なのかという実験

作家デビューから10年の節目を迎える著者・塩田武士氏が、自ら取材した事実と証言を連ねて紡いだ実験的小説。「実を虚に織込み、虚が実を映し出すという相互関係に今という時代を解くカギがある」と著者は語ります。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

デビューから10年を経たベストセラー作家が辿り着いた「実在」する情報をもとに紡いだ圧倒的リアリズム小説!!

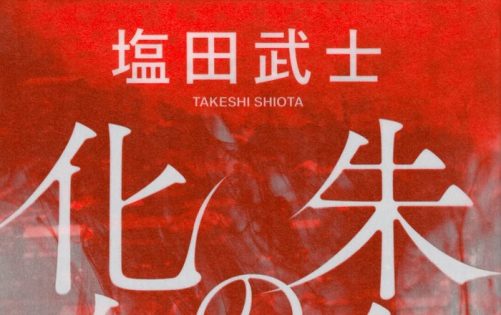

朱色の化身

講談社

1925円

装丁/高柳雅人

塩田武士

●しおた・たけし 1979年兵庫県尼崎市生まれ。関西学院大学社会学部卒業後、神戸新聞社に入社。2010年『盤上のアルファ』で第5回小説現代長編新人賞を受賞し、11年にデビュー。翌年退社し作家専業に。16年『罪の声』で第7回山田風太郎賞。同作は週刊文春ミステリーベスト10で第1位となるなど大ベストセラーに。19年『歪んだ波紋』で第40回吉川英治文学新人賞。その他『女神のタクト』『騙し絵の牙』『デルタの羊』等、映像化も多数。173㌢、60㌔。

実を虚に織込み、虚が実を映し出すという相互関係に今という時代を解くカギがある

昭和31年4月23日早朝に福井県有数の温泉地を焼いた芦原大火に関して、住民らの様子が詳細に綴られる序章「湯の街炎上」から、数日前に突然消息を絶った伝説的ゲームクリエーター〈辻珠緒〉の行方に関して、元新聞記者のライター〈大路亨〉が証言をかき集める第一部「事実」。また彼が癌を患う元同業の父〈松江準平〉に頼まれ、

実はその構成手法にこそ、作家生活10年を経た元新聞記者の

「周囲を紛れもない事実や実在で固めた中に、辻珠緒という

*

3月某日。取材場所を訪れるなり、「初めまして。塩田と申します」と丁重に迎えてくれた著者の前には、「福井」「依存症」「ジェンダー問題」等々、項目別に積まれた膨大な紙の束が。

「コロナで人にも会えない中、作品に取りかかる前に自分がこの10年で得た創作論を3か月程かけて論考にまとめました。すると、いかに実在の凄みが大事かという1点に行き着いた。

リアリズム小説は

まずは自身が

「実は福井について言えば、前の担当者が福井県にうまい鮨屋があると言って連れて行ってくれたものの、彼は鮨だけ食べて異動になった(笑)。そこで出版社内の福井出身者を探すと、その中に芦原出身者がいた。古い温泉街、そこで育った女性……、うん、書けるぞという流れでした。

そして大火を知るご年輩の方々に実際に話を訊く一方、昨今の配信型メディアやゲーム依存の現状、さらにスマートグラスやデジタルヒューマンといった最新テクノロジーや、86年の男女雇用機会均等法第1世代の就活についても当事者に話を訊き、それらを反映させながら、辻珠緒の設定を書いていったわけです。

私も後々後悔したんですが、キーワード型ってラグビーボールなんですよ。どこに転がるかわからない。それでもネットでは調べ得ない情報を集め、小説に書く意味はあって、実を虚に織込み、その虚がまた実を映し出す相互関係にこそ、私は今という時代を解くカギがある気もするんです」

なぜ今書くのか なぜ小説なのか

便宜上、時系列をあえて整理すれば、本作は両親の離婚後、母に引き取られた大路が、〈お祖母ちゃんのことでな、話があるんや〉と、芦原出身の父・準平に呼び出され、1通の古い報告書を託された、令和2年10月15日を1つの起点とする。

報告書は祖父亡き後、商店を営みながら父を育てた祖母〈菊代〉が〈辻静代〉なる人物を興信所まで使って調べたものだった。また父は、大路が書いた、とある映像会社の紹介記事の中に辻珠緒なる名を見つけ、彼女こそ静代の孫ではないかと、息子に調査を依頼するのである。

あくまでそれは父子間の個人的な依頼ではあった。が、珠緒がクリエーターとなるまでの経緯や京大での学生時代、銀行員時代、芦原での少女時代と、各時代の友人知人を訪ねる大路共々、私たちも令和~平成~昭和と時を遡り、忘れかけたあの時代を追体験することになるのだ。

「私は(1)なぜ今書くのか、そして(2)なぜ小説なのかという2つをクリアしないと小説にならないと思っています。今をきちんと書くと物語の中に一本、過去現在未来の軸が通る。

辻珠緒でいえば80年代に総合職として入ったものの、そもそも女性は数のうちに入らず、出世も頭打ち。当時は京大生でもそうだったことを私自身、

18年に読売新聞が抜いた医学部入試での女性減点問題のように、未だ制度の歪みに人知れず潰される存在がいる一方、昨今ではSNSが普及し、個の発信力が高まることで、マスが瓦解されつつもある。私も昔は引ったくりの被害額が幾ら以上なら記事にするとか、無自覚にそういう線引きをしていた反省から、とかく排除されがちな細部を丁寧に描写し、改めて人ひとりの情報量ってどれだけ膨大なんだ! と気付いた。それがこの複数のキーワードが1人の個に収斂される小説で得た最大の収穫で、漢字で言えば『

資本主義下で皆が強さや大きさを志向した時代から、個々人が正しくあることで安定を図り、上下の圧力より左右の連帯を尊ぶ社会へ。そんな今が確かに映り込み、予想だにしない結末に舌を巻くこと必至の、悉く重層的な10周年記念作品である。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2022年4.8/15号より)

初出:P+D MAGAZINE(2022/04/07)