◎編集者コラム◎ 『もつれ』ジグムント・ミウォシェフスキ 訳/田口俊樹

◎編集者コラム◎

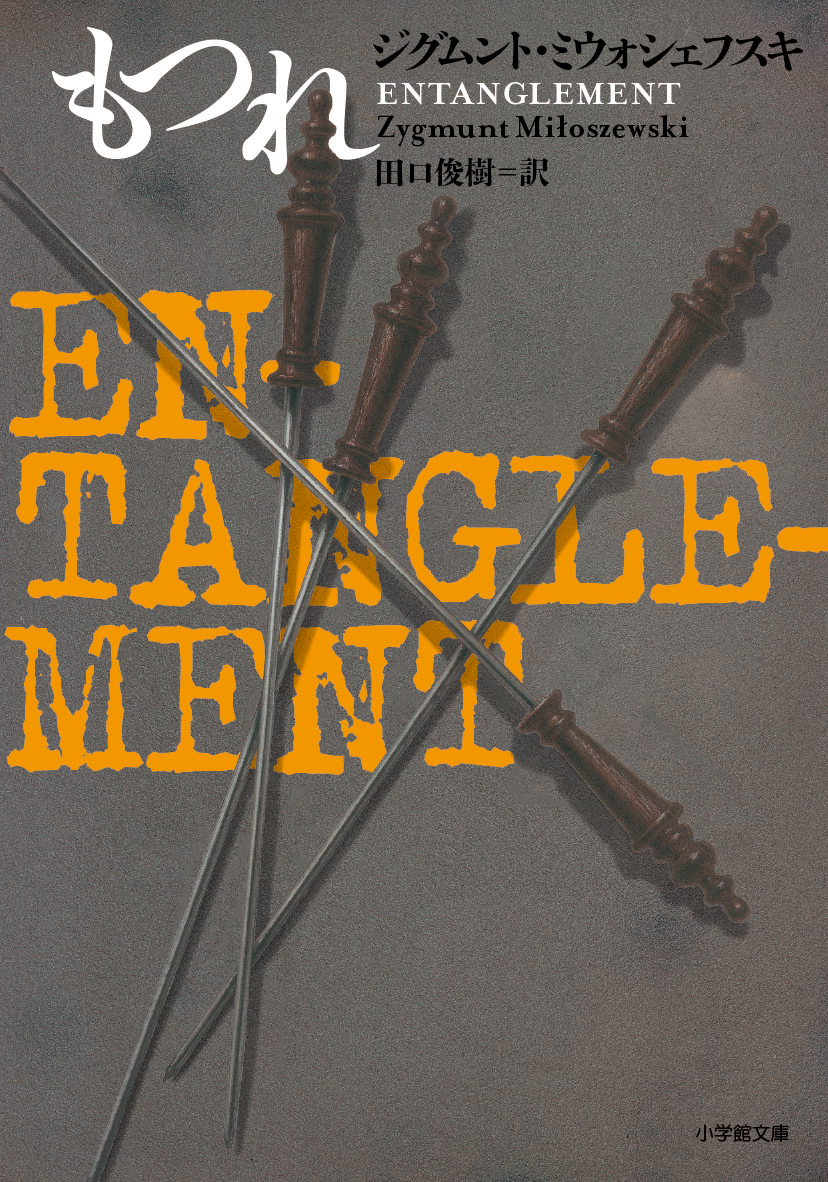

『もつれ』ジグムント・ミウォシェフスキ 訳/田口俊樹

朝、可愛い盛りの娘に起こされベッドから降りると、隣で目を覚ました妻が「わたしのコーヒーのお湯を沸かしておいて」と言う。むっとして「どうしてコーヒーをいれてほしいって頼まないんだ?」と問うと「それは自分でいれるつもりだからよ」と返される。朝の小さな攻防に破れて結局コーヒーをいれていると、起きてきた妻の姿──二重顎に腰まわりの贅肉、さらに「ディスコ・ファン」という消えかけた文字の、夫曰く〈食料が配給されていた頃の代物としか思えないような〉Tシャツ──に気分が萎え、少しの苛立ちとむなしさを抱えながら、キッチンに放置された昨夜の汚れた食器を一気に洗い出す──。

何とも香ばしい倦怠期感満々のシーンから登場する、ワルシャワ市の切れ者検察官テオドル・シャツキ。ある理由で髪は真っ白だけれど、顔もスタイルもよくハンサムな、法と正義を愛する男。

そんなシャツキが最初から最後まで公私にわたり悶えまくる『もつれ』は、ポーランドのベストセラー〈シャツキ三部作〉の第一作です。先に日本で翻訳刊行(2017年)した三部作の完結編『怒り』は本作から8年後の設定で、地方都市に飛ばされた40代のシャツキは反抗的な女子高生の娘に手を焼き、終始怒りまくりボヤきまくりのボヤッキーでしたが、『もつれ』では首都の検察局勤務で、30代半ばの所謂「中年クライシス」?な様子。冒頭で書いたように家では夫婦関係に、職場では中間管理職の息苦しさに耐えながら、教会で起きた殺人事件の謎に挑み、一方で取材に訪れた若い女性記者に心惹かれてしまう。「公正で高潔」と周りから評される公務員の顔を必死に保つ裏で、彼女からのメールにいちいち小躍りし、罪悪感と煩悩の間で悶々……と、何ともぶれまくりな姿が、可笑しくもかなり愛らしく、かなり萌えます。このシャツキの人間くささをとことん味わうのが、本シリーズの大きな醍醐味でしょう。

もちろん、ミステリーとしても読み応えは充分。『もつれ』で描かれるのは、教会で行われていた泊まりがけのグループセラピー中に起きた殺人事件。被害者は右眼に焼き串を突かれて死亡。容疑者は、セラピーの参加者の男女三人と、主催者の男一人。さまざまな角度から捜査を重ねるものの、調べれば調べるほど事件は混迷し、シャツキは袋小路に。そうやって彼と一緒になって事件を追い、「地獄めぐりをする」(杉江松恋さんの解説より)のが、この物語のもうひとつの醍醐味。

殺人事件から漂う怖さも充分に味わえる一方で、シャツキのフツーなおっさんぶりに失笑したり萌えたり。こんな味わいの小説が、ポーランドにあったとは!

東欧ミステリーはこれまでほとんど日本で紹介されていないし、ポーランドと聞いてもショパンやキュリー夫人が思い浮かぶくらいとか、共産主義時代の名残かイメージが沸きにくい方もいるかもしれませんが、このシリーズを読むと「いまのポーランド」が彩りを持って(といってもダークな色合いですが)生き生きと伝わってきます。そしてシャツキだけでない人間味溢れるキャラクターたちに一気に親しみが沸くことも請け合いです。

2019年は、日本とポーランドの国交樹立100周年。これを機会にぜひ、『もつれ』『怒り』を手に取り、ポーランドを身近に感じて頂ければ嬉しいです。