◎編集者コラム◎ 『ツタよ、ツタ』大島真寿美

◎編集者コラム◎

『ツタよ、ツタ』大島真寿美

ツタのモデルはわたしの祖母だ。

わたしが13歳のときに亡くなったその人が、作家だったとはまったく知らなかった。わたしの知っている祖母は、いつも茶の間に座っていて、夏は扇風機、冬はストーブの横に座ってじっとテレビを見ていた。

母にくっついて祖母の家へ行くのはたいてい週末の午後で、テレビの画面には相撲か、古い洋画か、B級のホラー映画みたいなものが映っていた。

病弱には見えなかったが、祖母はいつもえらそう(名古屋弁で「えらい」は疲れているの意)で、祖母を動かしてはならないと幼心に思っていた。

友達の「おばあちゃん」は、孫といえば無条件にかわいがり、お母さんには買ってもらえないお菓子やかわいいものを買ってくれ、たわいもない話に付き合ってくれるようだったが、わたしの「おばあさん」は、孫可愛がりという言葉からはかけ離れた人だった。どちらかといえば厳しく、食べ物を残すことや、ちょっとしたわがままを言うことは許されなかった。

祖母が沖縄で生まれたことも、あまりよくわかっていなかった。真似のできない独特の語り口だなあと思っていたけれど、それがうちなーぐちだとわかったのは、映画やテレビドラマで平良とみさんの台詞回しを聞いたときだった。

祖母の小説が雑誌に掲載され作家としてデビューしていたことを知ったのは、わたしが29歳の頃だ。母のもとに、祖母のことを調べているひとから連絡があった。わたしは当時、編集プロダクションで雑誌や実用書の編集をしていた。目の前の仕事のことで精いっぱいだった。母からのその電話も邪険にしたような気がするし、そのとき祖母が書いたものをきちんと読んだのか、まったく記憶にない。ただ、わたしにも「とくべつ」があるんだという事実を、少し誇らしく思ったかもしれない。

数年後、わたしは文芸の編集者になった。

文芸の編集者になって驚いたことのひとつは、作家さんとの距離感だった。実用書の編集は、もう少しビジネスライクで著者との関係もドライだった。

作家さんとの打ち合わせの延長で、プライベートな話をすることがよくあった。好きな本や映画のことはもちろん、家族や恋人の話もした。作家さんには、題材になりそうな人の話が提供されることも多く、そういう話はたいていよくある話で、それはときに迷惑なことでもあると聞いたことがあったので、家族の話は慎重に、恋人の話はおもしろ可笑しく、と注意を払ってもいた。

大島さんとも打ち合わせと称して、ごはんを食べたりワインを飲んだりしていた。その日は、最初から何もかも調子がおかしかった。名古屋でいつもご一緒していたレストランが満席で予約できなかったし、かわりに予約したお店の照明は薄暗く、わたしはワインをがぶがぶ飲んだ。ワインをがぶがぶはいつものことかもしれないが、その店の閉店は深夜2時だった。

東京に戻りパソコンを立ち上げたら、大島さんから「お祖母さまの書いたものを読みたい」というメールが届いていた。驚いた。「祖母のこと、ご興味持ってくださって嬉しいです!」と返信した。祖母の話をしたことをまったく覚えておらず、それはあっという間に大島さんにバレた。

時を経て、「書けるかもしれない」と大島さんからメールが届いた。久志芙沙子(祖母のペンネーム)が、小説として描かれることになった。

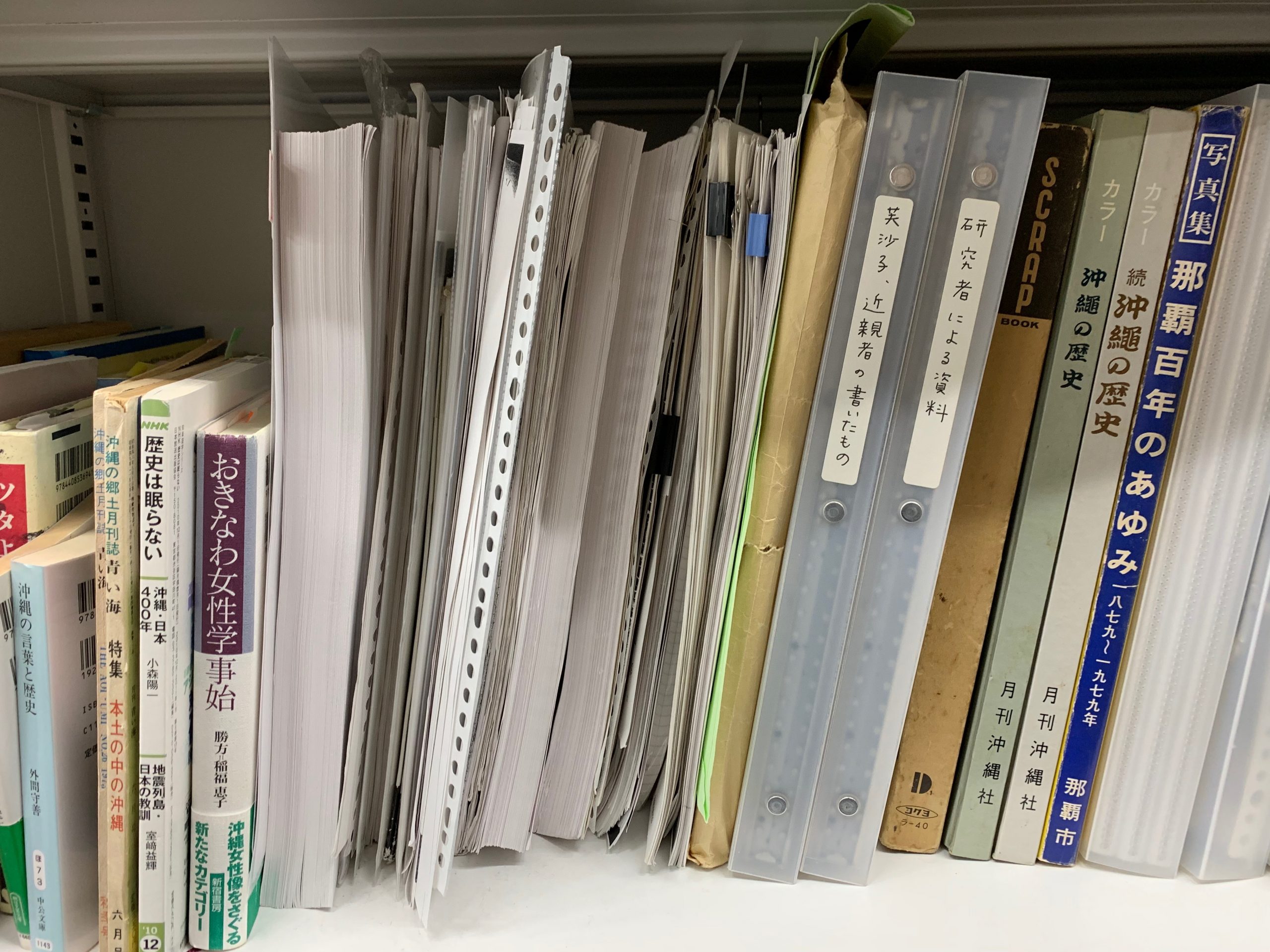

「幻の作家」といわれるだけあって、資料はとても少なかった。でもそれを、とてつもない情熱で集めているひとがいた。事情を話して会いに行くと、段ボールいっぱいの資料をわたしが孫だからと譲ってくださった。

このときになって、ようやく久志芙沙子の書いたものを読み込んだ。昭和のはじめに発表された彼女の作品は、民族の壁を作らない平らかな視点で描かれたものだった。その後の断筆に至る経緯を含め、現代の日本でも色あせないテーマだと感じた。とか、いましれっと書いているが、久志芙沙子のことをうまく客観的にとらえられるようになったのは、文庫の編集をしていたここ数カ月だ。

大島さんは、沖縄の歴史に埋もれていた久志芙沙子の生涯に光をあてた。久路千紗子という人物が誕生し、空白だらけの時間がつながって誰もいない空間が埋まり、それは物語になった。身内のことだという気恥ずかしさもあったが、物語のおもしろさのほうが圧倒的に勝っていた。

最近になって、祖母が12歳のころに書いた文章が発見されたと連絡があった。わたしはもう少し、祖母の人生に寄り添うことになりそうだ。

と、個人的なことをいろいろ書いてすみません。

最後になりますが、この作品の担当をするにあたり、とてもとてもたくさんの方にお世話になりました。改めてお礼を申し上げます。ほんとうにどうもありがとうございました。

『ツタよ、ツタ』はフィクションなので、このコラムのことは忘れて物語の世界にどっぷり浸っていただけたら幸いです。