【『背高泡立草』で芥川賞受賞】小説家・古川真人のおすすめ作品

『背高泡立草』で第162回芥川賞を受賞した古川真人。デビュー作以来、これまで4度の芥川賞候補入りをしている実力派です。今回はそんな古川真人のおすすめ作品を、3作品ご紹介します。

小説『背高泡立草』で第162回(2019年下半期)芥川賞を受賞した、古川

古川真人はデビュー作から一貫して、長崎の離島に暮らす一族「吉川家」の物語を紡ぎ続けてきました。今回は芥川賞受賞作『背高泡立草』を中心に、古川真人のおすすめ作品を3作品ご紹介します。

「吉川家」サーガの始まりとなるデビュー作、『縫わんばならん』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103507411/

『縫わんばならん』は、古川真人が2016年に発表した小説です。古川は本作で第48回新潮新人賞を受賞してデビューすると同時に、第156回芥川賞の候補入りも果たしています。

本作の舞台は、長崎県の漁村の島です。島に暮らす80代の女性・敬子とその妹・多津子の視点を中心に、一族の4代にわたる人々が語り手となり、島や家族にまつわる思い出を綴っていきます。

物語は、敬子の生活と内面を描く第1章、多津子の視点で一家のこれまでを振り返る第2章、ふたりの義理の姉・佐恵子の葬儀を孫の稔の視点で描く第3章から成る3部構成です。敬子が語り手となる第1章では、年老いて夢と現実の境目が極めて曖昧な敬子の追想が、方言を多用した散文詩のような文体を用いて描かれます。

吉川の本家の男であるケン兄は、(中略)こうも言っていた。

「だぁれも、もう住まんけん、家の崩れてしまいよる……どうな? 佐恵子姉さんな、元気しよる?」

〈〈さあ、元気しよるやら、どうやら……美穂のこないだ来たときには病院ば変わって、そこにずっと入って寝とるって、そがんに聞いたばってん……〉〉と、敬子はいつしか寝入りながら、ケン兄に向かって話していた。だが、ケン兄の姿はどこにも見えなくなり、彼女自身も、それまで話していた店の中ではなく、どこか広々とした人通りの少ない道に立っていた。

物語全体に共通する静謐さと、ひとつひとつのエピソードのある種の“地味さ”は、ともすれば読者に古臭さのようなものも感じさせるかもしれません。しかし、新潮新人賞の選考員である星野智幸は、選評の中で本作をこう評しています。

この作品は、消えつつある近代文学を模倣したのではなく、近代文学の形でしか表せない声に耳をすませ、その声の存在できる場所を作り上げたものなのだ。

──『新潮』2016年11月号より

本作はすらすらと文章を読み通すことを拒否するような独特のテンポと格調高さを持つ物語ですが、文章をゆっくりと咀嚼し、何度もページをめくり直しながら大切に読みたくなるような1作です。古川真人は以後、「吉川家」と名づけられたこの一族にまつわる物語を書き続けており、本作は壮大な「吉川家」サーガの出発地点となる重要な立ち位置の作品でもあります。

「忘れる」と「思い出す」をめぐる物語──『四時過ぎの船』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/410350742X/

『四時過ぎの船』は、2017年に発表された短編小説です。古川はデビュー後2作目となる本作でも、第157回芥川賞の候補となっています。

前作の『縫わんばならん』に続き、作品の舞台は長崎県の離島。『縫わんばならん』の第3章に登場した老婆・佐恵子視点の物語と、佐恵子の孫・稔視点での物語が交互に語られるという構成です。ふたりの語りの時間軸は異なっており、佐恵子のパートでは中学1年生になる稔を迎えに島の船着き場へと向かう佐恵子の内面が、稔のパートでは佐恵子の没後、住人のいなくなった家を片づけに兄と共に島へと向かう稔の内面が描かれます。

佐恵子は認知症を患い始めており、彼女の独白は、なにかを忘れては思い出し、それをまたすぐに忘れる……、という繰り返しによって書かれています。

ノートを机の上に見つけた吉川佐恵子は、何もかもを思い出した。

彼女は、どうしていつもならば電話を置く台の引き出しにしまわれているはずのノートが机にひろげて置かれているのか、自分が、なぜ何度もいまが何時なのか確認するように時計に目をやっていたのか、ということのすべての理由を思い出したのだった。(中略)

「今日ミノル、四時過ぎの船で着く」

さらに彼女は、ほかならぬ自分がそう書いたページを見て、孫の稔が、きょうやって来るのだった、それをわたしは、すっかり忘れてしまっていて、あすの昼過ぎにでも、家族全員で来るのだと思いこんでいた

そして、あとに続く稔の視点の語りによって、稔がこの日、佐恵子の暮らす島にひとりでやってきたのは、認知症の佐恵子の様子を見守るためであったことが明かされます。佐恵子の没後、20代後半になった稔は、全盲の兄の介護を理由に無職の暮らしを続けていました。

彼は、ただ怠惰であったために大学を中途で退いて以来、ろくに仕事に就いたことのない自身のこれまでを、また、働く兄の世話をしながら自身の時間をもてあまし、平日の昼間から蒲団に寝転がっている現在の姿を思い起こしていた。そのだらしのない自分が、やがて三十にも手の届きそうな年齢になっていることを、彼はいまさらのように思いかえしていた。《まるで、最後の方の婆ちゃんだ……いつ起きて、いつ寝とるのか自分でも知らん状態の婆ちゃんと一緒たい》

島の古い家で孫をひとり待ちながら、さまざまなことを思い出しては忘れていく佐恵子の視点と、兄と共に島を訪れ、亡くなった佐恵子や家族の記憶に思いを馳せていく稔の視点が交錯することによって、人は人に思い出される限り、その記憶の中で生き続けることができるというあたたかな希望が伝わってきます。

認知症の介護や高齢ニートといった現代の社会問題の難しさもストレートに綴られているものの、作品全体に貫かれたやさしさが読後感をとても爽やかなものにしています。物語の最後、佐恵子と稔が違う時間の中で“出会う”シーンは、特に美しく感動的です。

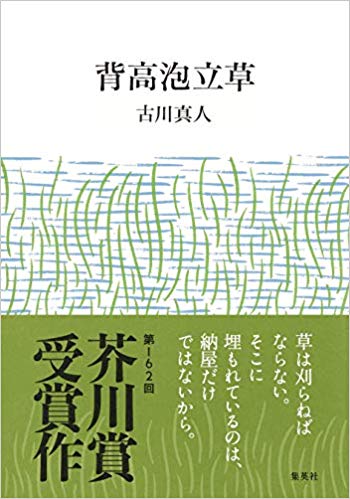

第162回芥川賞受賞作、『背高泡立草』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4087717100/

『背高泡立草』は、2019年の作品です。本作で4回目となる芥川賞候補入りをし、見事第162回芥川賞を受賞しました。

『背高泡立草』もこれまでの作品と同じく、「吉川家」の一族を描いた物語です。本作の主な語り手である大村奈美は、『四時過ぎの船』にも登場する老婆・佐恵子の孫。奈美は母の美穂や親戚たちに誘われ、美穂の実家である吉川家の納屋の草刈りをしに長崎の島へ向かいます。

島へ向かう道中で、奈美は美穂やその親戚たちから、佐恵子の没後に空き家となった吉川家の〈古か家〉と〈新しい方の家〉にまつわるさまざまな話を聞きます。

「ねえねえ、哲ちゃん」と奈美は伯父を愛称で呼んだ。そしてこちらを向いたサングラス越しの目に続けて話し掛けた。「吉川家って、あの古い方の家にはいつから住んでたの?」(中略)

「そりゃ、あれたい、オジジの……わがの爺ちゃんの爺ちゃんの十三郎が知り合いから買ってからやけん、いつや? 八十年よりか、もっと前になるっちゃないかな」と加代子が言ったのとは違って哲雄は自身も生まれていない頃のことを話しだす。(中略)

「まあ戦時中やろうな。それけん、売ったとが百姓ば昔からしよった家やけんな、吉川のあの古い方の家も農家の造りばしとったろ?」

奈美たちの語りを補足するように、物語の合間には、江戸時代からほんの数年前までにわたる、島で起きたさまざまなできごとが短い挿話として挟まれます。戦時中、どのようにして〈古か家〉が吉川家の手に渡るに至ったかのエピソードや、家の奥に立てかけられているカヌーにまつわるひとりの少年のエピソードなど、物語は吉川一族の記憶を超え、ふたつの家と島が辿ってきた長い時間にまで及んでいきます。

物語の最後で奈美たちは納屋の草を刈り、それぞれの暮らしへと戻っていきます。それはまるで、積み重なってゆく人々や土地の歴史はどこかで刈り取らざるを得ないものであると同時に、それでもその記憶は個々の中に残り続ける、ということを示唆しているかのようです。

『背高泡立草』は、普段ならば見逃してしまいがちな些細な物事の中にもたしかな歴史が存在するということを実感できる、日常の見方が変わるような1作です。

おわりに

デビューから一貫して描き続けてきた「吉川家」の一族にまつわる物語。“記憶”や“残されたもの”についての繊細な物語を、格調高い文章で綴り続けています。

そんな古川真人は、芥川賞受賞後の最新作として、30代の男性を主人公に、意識の流れをストレートに描いた新たな基軸の物語『生活は座らない』を発表しました。古川は、芥川賞受賞によってようやく島を出る“パスポート”を手にした、と受賞後のインタビューで語っています。今後、彼がどのような作品を書いていくのか楽しみでなりません。『背高泡立草』をきっかけにその名前を知ったという方も、ぜひ今回おすすめした作品に手を伸ばしてみてください。

初出:P+D MAGAZINE(2020/02/26)