「絶望詩人」萩原朔太郎の世界観を知る

新たな詩の可能性を切り拓き、「日本近代詩の父」と称されるまでになった、詩人・萩原朔太郎。独特な世界観の詩は、発表当時から数々の称賛を受けてきました。今回は萩原朔太郎の生涯を紐解きつつ、代表的な作品『月に吠える』と『青猫』を中心に、その他の詩の数々を紹介していきます。

1913年に初めて雑誌に詩を発表して以降、新たな詩の可能性を切り拓き「日本近代詩の父」と称されるまでになった詩人の萩原朔太郎。「病的なまでの絶望や孤独、憂鬱」のイメージがつきまとう彼の独特な世界観を持つ詩は、当時から数々の称賛を受けてきました。しかし、詩の世界では大成功を収めた一方で、彼の私生活は幼少期のトラウマに始まり、学業の挫折、父からの勘当など、常に不幸と絶望の連続でした。

今回は萩原朔太郎の生涯を紐解きつつ、代表的な作品『月に吠える』と『青猫』を中心に彼の独特な世界観を持つ詩の数々を紹介していきます。

開業医の長男として生まれた萩原朔太郎

萩原朔太郎の詩の世界観をより一層味わうには、まず彼の生い立ちにまで遡ってその生涯を紐解いていく必要があります。

萩原朔太郎は名医と謳われた医者の長男として1886年に生まれます。父の密蔵は若い頃から熱心に勉強し、東大の医学部を主席で卒業、ついには医家を自力で築いた努力の人物です。母の八木ケイと結婚した後も医学のことで頭が一杯の父は、医家を継ぐ長男の誕生を心待ちにし、それだけを夫婦の楽しみとしていました。

そんな環境の中、念願の長男として生まれ、育ったのが朔太郎でした。「後継ぎの赤ちゃんには、神様が宿っていられる」「名医の後継ぎですから、普通の赤ちゃんとは違いますよ」等々、世間の世辞が飛び交う中、朔太郎はひ弱で、あまり笑わない、泣いてばかりの子どもとして育ちます。

そうして期待を込めて大事に育てられていた朔太郎でしたが、後にトラウマとなる、ある事件が彼を襲います。

それはある寒い日のことでした。一人で家の中をあちこちと歩き回り遊んでいた幼い朔太郎は誘われるように医務室へと入っていくと、恐ろしい光景を目にします。

そこでは父が人間の屍体を解剖しているところでした。朔太郎が来たのに気づいた父は、彼を屍体がよく見える補助台に座らせると、嬉々として、逐一説明をしながら解剖をしてみせます。手術台の上には心臓、脳、内蔵、その他人間のあらゆる臓器や血が生々しく広がり、部屋の中には妙な匂いが立ち込めていました。ひ弱で神経質であった朔太郎にとって、それはあまりに刺激の強い世界でした。

そんな医務室の異臭や解剖される人体のグロテスクな光景が頭の中に焼き付いてしまった朔太郎はその日以来、昼間から布団にもぐりこみ、夜中にはおばけがいると言って泣きべそをかいては、彼は日に日に神経質になっていきます。

生まれながらに名医としての運命を強いられているような環境で育ち、ついには医務室で強烈な経験をしたこの時期を境に、朔太郎の「長く苦しい孤独や憂鬱との戦い」は始まったのです。

学業の挫折と父との衝突

神経質かつ病弱で、学校を休みがちな朔太郎でしたが、小学校を首席で卒業すると無事に中学に入ります。その頃の彼は、中学の後は高校・大学と父親に無理強いされるのはわかっていたが、医者にだけはならないと心に固く決めていました。

中学2年の時に従兄・栄次の影響で短歌を知り、中学4年になってマンドリンと出会って以来、朔太郎は熱にうかされるほどそれらの虜となります。音楽と短歌に興じている時にだけ、その神経質そうな顔には明るさが灯り、彼は孤独を楽しんでいるようだったそうです。まるで父の押し付ける運命から逃げるように短歌を詠んではマンドリンを演奏することに熱中し、彼の中学時代は過ぎていきます。

しかし趣味にばかり気を取られ、学業には関心がない彼は中学卒業後、何度も落第や入退学を繰り返すようになります。最終的には、京都大学の受験に落ちた後、早稲田大学を目指すも受験の手続きが遅れて諦めざるを得なくなる、という終りを迎えます。この時、朔太郎はすでに27歳。彼は大きな挫折を味わい、なにものにもなれないという無力感を抱えるようになります。

当然、最後に待っていたのは父との衝突でした。初めから文学にも音楽にも無理解であった父は、医者になる道しかないと、朔太郎の意志を拒絶します。その後、従兄・栄次の説得もあって、なんとか父から音楽家への道に進むことへの許しをもらいますが、しばらくの期間マンドリンの練習に勤しんだ末に音楽の力では孤独を追い払えないと朔太郎は悟ります。そして、もう後戻りは出来ないという状況で、彼に最後に残されていたのが詩だったのです。

1913年に北原白秋の主宰する「朱欒」に詩を投稿したのを皮切りに、朔太郎はこれまでに感じてきた孤独や苦しみを詩の形としていくつも吐き出します。そしてそれらの詩を一冊分にまとめ、ついに出来上がったのが、かの有名な詩集『月に吠える』なのです。

口語自由詩を完成させた衝撃の処女詩集/『月に吠える』

萩原朔太郎はこの処女詩集の中で「現代語を自由自在に駆使し、口語自由詩の美しさを完成させた」と言われています。

詩壇の先輩たちがこぞってその「異常な感覚と病的な神経」を取り上げ、新しい詩人の出現に注目すると、朔太郎はこの詩集により一躍有名になりました。

「詩は神秘でも象徴でも鬼でもない。詩はただ、病める魂の所有者と孤独者との寂しいなぐさめである。」(『月に吠える』序文より)

この言葉通り朔太郎は、それまでに味わった挫折や孤独により疲弊した自分自身を、この詩集の中で慰めようとしています。

https://www.amazon.co.jp/dp/404112106X

『月に吠える』の中で、教科書にも取り上げられるほどあまりに有名なものが「竹」という詩です。

「光る地面に竹が生え、

青竹が生え、

地下には竹の根が生え、

根がしだいにほそらみ、

根の先より繊毛が生え、

かすかにけぶる繊毛が生え、

かすかにふるへ。(以下略)」(『竹』より)

ただ単に竹が生えている様子を描写しているようですが、そうではありません。

「生え」が何度も繰り返されることで、地上には青く光る竹が天をめがけて伸びている様子が浮かんできます。しかしその一方で、地下では根が次第に細くなっていき、かすかな繊毛はふるえている……。まるで家庭との摩擦に苦しみ自由を求めていた朔太郎自身の心象風景を見ているようです。父からの自立を目指して勢いよく「上昇」しようとする自分と、そうはいかず過敏にふるえ「下降」していくだけの自分。

この詩のように朔太郎は、幻覚を元にして象徴的に自らの感情を表すという方法を取り、たくさんの詩を書いています。そのため、彼の詩は時に不可思議で理解に苦しみ、時に不気味で恐ろしげな印象のものになるのです。

例えば、もう一つこの「竹」と似たような詩に「地面の底の病気の顔」というものがあります。

「さびしい病気の地面から、

ほそい青竹の根が生えそめ、

生えそめ、

それがじつにあはれふかくみえ、

(略)

地面の底のくらやみに、

さみしい病人の顔があらはれ。」(『地面の底の病気の顔』より)

「竹」がそうであるように、この詩も幻覚が生んだものですが、今度の場合、より異様で不気味な印象を受けます。「さびしい病気の地面」とはなんなのでしょうか。この場合も、「地面」とはなにかの象徴であり、直截な意味における「地面」ではないのです。

このような、まさに「異常な感覚と病的な神経」が生み出す詩の世界観はあまりに独特ではないでしょうか。

『月に吠える』から、もう一つ有名な詩『雲雀料理』を紹介します。

「ささげまつるゆふべの愛餐、

燭に魚蠟のうれひを薫じ、

いとしがりみどりの窓をひらきなむ。

あはれあれみ空をみれば、

さつきはるばると流るるものを、

手にわれ雲雀の皿をささげ、

いとしがり君がひだりにすすみなむ。」(『雲雀料理』より)

これもやはり幻想的で、こよなく美しい語感と韻律を持つ詩です。

ここまでに紹介した3つの詩以外にも「すえたる菊」「感傷の手」「悲しい月夜」「くさった蛤」「蛙の死」など、『月に吠える』には数々の美しい詩が繊細な感性と言葉により綴られています。

朔太郎は序文の中で「月に吠える犬」と自己との関係について述べています。

「月に吠える犬は、自分の影に怪しみ恐れて吠えるのである。疾患する犬の心に、月は青白い幽霊のような不吉の謎である。犬は遠吠えをする。

私は私自身の陰欝な影を、月夜の地上に釘付けにしてしまひたい。影が、永久に私のあとを追って来ないやうに。」(『月に吠える』序文より)

ここで「陰欝な影」というのは、因習的な家庭との摩擦や青年期のいくつもの挫折により、いつまでもつきまとうようになった憂鬱や孤独、疎外感のことを指すのではないでしょうか。

そして彼は、その影を「詩作」という遠吠えを通してどこかに追いやりたかったのかもしれません。

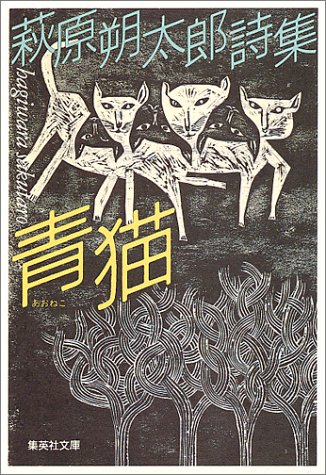

憂鬱・倦怠を美しい言葉で綴った/『青猫』

1917年~1923年の時期に創作された作品55編を収録した詩集。

『月に吠える』が刊行されたのは1917年のこと。『月に吠える』は大好評でしたが、朔太郎は依然悩んでいました。

後年の回想で朔太郎は「しかし青猫を書いた頃は、私の生活のいちばん陰鬱な梅雨時だった」と述べています。

念願であった詩集を刊行し、自分の苦しみを吐き出すことに成功したはずなのにどうしてでしょう。

その梅雨時は、完成した『月に吠える』を父に渡しに行ったのをきっかけに始まりました。

朔太郎にとって『月に吠える』は思い通りの仕上がりでした。

念願が達成されて、喜んだのも束の間、父に見せなければならないと彼は考えます。

その頃の朔太郎は高校を中退して以来、父のいる実家でとくに働くこともせず、ごろごろしていました。30歳を超えた男が廃人同様の無能力者となって、現代で言うニート生活を実家でしているというのは考えただけでも憂鬱なことです。早く詩人として父に認められて、家を出ていきたいと考えるのも当然です。

休診日の夕方、父がいつもの縁側でくつろいでいる頃を狙って、朔太郎はついに突撃します。

結果は最悪でした。

序文を読み、「地面の底の病気の顔」を読んで、どんどん読み進めて行く父でしたが、一度本を伏せると、大声で怒鳴り始めます。

「病気」や「死」という文字がたくさんでてくる本に、医者であり文学に無理解の父が怒り出すのは、あるいは当然であったかもしれません。

激怒の末、彼は詩集を八つ裂きにし、ついには燃やしてしまいます。

父に認めてもらいたいと強く思っていた朔太郎にとってそれはかなりのショックでした。

縁側で見た火花を上げて燃える詩集の光景は、彼の心に、いつまでも残る大きな影を落とします。

そしてこんなことが起きた後もなお、生活無能力者であった朔太郎は、父のいる実家に寄食し続けなければならなかったのです。

この日をきっかけに、彼は毎日をどうにもならない苦悩と倦怠に忍び泣きながら生きることになります。

そんな息苦しい生活の叫びとなって出来たのが『青猫』です。

https://www.amazon.co.jp/dp/4087520404/

「みじめな街燈」という詩があります。

「雨のひどくふつてる中で

道路の街燈はびしよびしよぬれ

やくざな建築は坂に傾斜し へしつぶされて歪んでゐる

(略)

さうしてびしよびしよに濡れてしまつた。

影も からだも 生活も 悲哀でびしよびしよに濡れてしまつた。」(『みじめな街燈』より)

なんともいえない絶望があります。みじめに小さくなって泣いている朔太郎の姿が目に浮かんでくるようです。

『青猫』では、『月に吠える』の頃よりも私生活の影響が色濃く反映されていることもあって、憂鬱や倦怠を通り越した絶望を描いていることが多いようです。

「冬の曇天の 凍りついた天気の下で

そんなに憂鬱な自然の中で

だまって道ばたの草を食つてる

みじめな しよんぼりした 宿命の 因果の 蒼ざめた馬の影です

わたしは影の方へうごいて行き

馬の影はわたしを眺めてゐるやうす。

(略)」(『蒼ざめた馬』より)

これは「蒼ざめた馬」という詩です。ここで宿命という言葉が出てきます。

宿命に逆らえないで生きる自分自身を諦念感をもって眺めているようです。

しかし、この詩には続きがあります。

「(略)

私の「意志」を信じたいのだ。馬よ!

因果の 宿命の 定法の みじめなる

絶望の凍りついた風景の乾板から

蒼ざめた影を逃走しろ」(『蒼ざめた馬』より)

朔太郎は決して宿命に降参してはいなかったのです。

宿命からの逃走……。

生涯追い求めていたのは宿命からの逃走であり、そのために彼が選んだ方法は詩人になることでした。

そしてその「詩人になる道」も、また一つ彼にとっての宿命であったのです。

憂鬱や孤独、疎外感、絶望は誰でもが味わいうる普遍的な感情です。

暗い世界観を描いた朔太郎の詩ですが、その世界観に共感できた時、読者の心に光明が差します。

おわりに

萩原朔太郎は『青猫』の刊行により口語自由詩の到達点を示したと言われています。確かに、まちがいなく彼の詩の特徴は大きく2つに分けて「病的なまでの絶望や孤独、憂鬱の世界観」と、やはりそれを構築する「口語による音楽的響き」にありました。

「人が感情を完全に表現したい場合、言葉だけではまったく役に立たない。音楽と詩があるばかり」と彼が述べていたように、彼は詩の中に音楽的陶酔を求め、それに極めて成功した詩人でもあるのです。

【参考文献】

中村稔 (2016) 『萩原朔太郎論』青土社

萩原朔太郎 (1950)『萩原朔太郎詩集』新潮文庫

萩原朔太郎 (1981)『萩原朔太郎詩集』岩波文庫

萩原葉子(2005)『朔太郎とおだまきの花』新潮社

初出:P+D MAGAZINE(2019/11/26)