人間の心の綾を繊細な筆致で描く 井上荒野のおすすめ作品4選

2008年、『切羽へ』で第139回直木賞を受賞した井上荒野(あれの)は、人間の心のひだを、洗練された言葉で綴ることで知られる作家です。近著『あちらにいる鬼』では、小説家の父・井上光晴と、実の母と、瀬戸内寂聴の3人をモデルにした三角関係を描き、話題になりました。そんな彼女のおすすめ作品4選を紹介します。

『あちらにいる鬼』――夫と妻と、夫の愛人。3人の不思議な情愛を描く傑作長編

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4022650176/

小説家・白木

篤郎と、講演会で一緒になったことをきっかけに、不可避な恋に落ちた、みはる。

“わたしの男の妻は、とても美しく、料理の腕前は玄人はだしだそうだ。(中略)彼は自分の妻のすばらしさを吹聴する。それでわたしには、彼はわたしのために妻を捨てるつもりはないのだということがわかる。彼はむしろわたしにというより自分自身に向かってそのことを確認しているようだ。あるいはわたしたちが、それを言える関係であること、わたしが、それを言える女であることを。

わたしには嫉妬はない。悲しみもない。家族から彼を奪おうとも、奪いたいとも思わない。わたしの男を、自分ひとりだけのものにしたいとも、そうできるとも思わない。どのみち、白木にかぎらず誰だって、家庭があろうがなかろうが、自分ひとりのものになどできないのだから”

篤郎の家庭には絶対に迷惑をかけないことを誓っていた、みはる。それでも、みはるの存在に薄々気づく笙子。ここで妻と愛人が対決するのがお決まりの展開ですが、笙子は、動じることなく、夫を見守ります。

“私は篤郎と別れない。別れられないのではなく、別れないのだ”

そして、後に、みはるが篤郎との関係を清算するために出家し、「

“いちばん最初、彼女が我が家へやってくることになったときも、緊張はしたけれどいやではなかった。むしろ会ってみたかった。なぜなら彼女は、篤郎にとって特別の恋人だったから。そうして出家という手段で、自ら篤郎との関係を断ち切ったひとだったから。それはふつうは会ってみたい理由じゃなくて会いたくない理由にならない? と

蒔子 なら言いそうだけれど。ちなみに私はこの妹と、世間というものを重ねている――(中略)私には世間の存在なんてそれくらいでじゅうぶんだ。

長内さんは大らかで率直で、無邪気で軽妙なひとだ。剃りあげた頭の印象もあるのだろうが、太陽みたいなひとだと会うたびに私は思う。そして篤郎が彼女に魅了されたことに納得する。長内さんは篤郎の恋人だったが、篤郎にとっては同時に母親のような姉のような存在だったのかもしれない。今では私と彼女は、友人といっていい間柄になっている”

笙子と寂光のあいだには、同じ男性を愛した同士ともいうべき不思議な友情が生まれます。蒔子に言わせれば、「凡人には理解できない」特別な関係にあった3人。篤郎とみはるは、死後、寂光が住職をつとめる岩手県天仙寺のお墓に入りました。寂光のお墓も同じ区画にあり、モデルとなった瀬戸内寂聴も2021年に逝去しましたが、3人はあの世でどのような言葉を交わしているでしょう。

『誰よりも美しい妻』――夫の不倫を見過ごすのは、妻の堕落か愛情か?

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/483871632X/

著名なヴァイオリニストにして音大教授の

“ほんとうに、おかしいほど簡単にわかってしまう。惣介の最新の恋人は、あの娘なのだ。どんな娘も、あるいはどんな女も、惣介と関係ができたとたんに、園子の前でことさら無邪気に振る舞ったり、園子に対して奇妙にべたべたした態度を取るようになる。(中略)しかし、娘あるいは女たちのそういう態度を、園子はばかにしたり軽蔑したりしているわけではなかった。彼女たちはきっと、惣介が愛しくなるにつれ、惣介の妻である私のこともある意味で愛しくなるのだろう”

園子は、夫の浮気に気づいても、見て見ぬふりを通します。

惣介に未練のある恋人らしき女性から無言電話がかかってきた時、園子は次のように考えます。

“無言電話のことは、正直言ってこのごろずっと気掛かりだった。はらはらしていたのは、家庭の平和のためというよりは、女のためだった。惣介に秘密にしていたのも女のためだ。だって、女が無言電話をかけていることを知ったら、惣介はどんなに腹を立てることだろう。女がそんな真似をするのは惣介の関心を取り戻すために違いないが、いっそう疎まれるだけだ。そう考えると、女が気の毒でしかたなかった。そんな自分を、どうかしている、ともちろん思う。お人よしというよりは馬鹿、馬鹿というよりはやっぱり、どうかしている、としか言いようがないのだが、自分はそれほどに、惣介に疎まれることを恐怖しているのだ”

夫の恋人に、

惣介の恋人は、園子に問い詰めます。

“どうして園子さんは、そんなふうにいられるんですか?”

“愛してないはずないですよね。愛してなければ、あんな人とは一緒に暮らせませんよね”

また、思春期になり、自分の両親の関係を薄々察するようになった、息子の

“お母さんは何でも許すし、何があっても平気そうにしてるけど、それはお母さんがえらいからじゃないと思う。ただお母さんは怠惰なだけなんだ”

と言い放ちます。また、惣介の前妻からは、「今も関係が続いていたらどうするか?」と挑発される始末。けれど、園子は動じません。そして、

“そもそも身勝手な確信がなくて、人は人を愛せるだろうか”

と自問します。「身勝手な確信」とは、自分が夫から愛されている確信というよりは、むしろ、自分が夫を愛しているという確信のよう。

ある日、園子の確信を揺るがすような事件が起きます。惣介が長期出張中のスペインでテロが起こり、安否不明の状況に。惣介は誰といるのか、そもそも本当にそこにいるのか――。

エッセイ集『夢のなかの魚屋の地図』で、井上は、園子のモデルは母だと明かしています。さらに本作のあとがきでは、「誰よりも美しい妻は、幸せなんだろうか、それとも不幸せなんだろうか」と問うています。その答えは、読者によりさまざまでしょう。

『ズームーデイズ』――2人の男のあいだを揺れ動く30代女性の心理を巧みに描く、危険な恋愛小説

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094083200/

著名な小説家を父に持つ30代の「私」。自身も小説家としてデビューしたものの、本を1冊出したきり、スランプ状態。私生活では、既婚者の彼・カシキとの行き止まりの恋に疲弊していました。「私」は、現状打破のために、偶然知り合った8歳年下の男性に、ズームーというペットのようなあだ名を付け、同棲を始めます。

“ズームーとは7年間暮らした。30歳から37歳まで。バカで怠惰で可哀想で不可思議な日々。あの日々に、形容詞をもっとたくさんつけることができる。じつのところ、いくらでもつけたい。形容詞の数はすなわち、言い訳の数だから”

賃貸に出している実家の一室を間借りして、ズームーとおままごとのような暮らしをする「私」。それでも、カシキとの関係は断ち切れないのです。

“私はいつでもカシキに会いたくてたまらなかったのに、会うとぐったり疲れ果てた。それは、会うたびに自分が彼からちっとも愛されていないことがわかったからだと思う。(中略)そういう夜、私はズームーの帰りを待った。ズームーが帰ってくれば、何かが解決するような気がしてくるのだった。ドアを開けたズームーは、目の前に私が立っているのを見て、一瞬「またか」という顔をする。迷惑そうな、

怖 けたような”

カシキにとって、都合のよい女でしかない自分の境遇を自覚していても、別れられない「私」は、ズームーをその代替品のように使っています。

“私はカシキに使われていた。そうして、カシキに使われない自分になるべく、ズームーを使ったのだった。悲しいのは、あの頃、どんな人間関係だってとどのつまりは「使う・使われる」に収束されるのだろう、と考えていたことだ”

恋も仕事もどっちつかずの状態で、惰性のように続いていくかに見えた日々。しかし、そこに思わぬ終止符が打たれることになったのです。「私」は、父の死因となったのと同じ癌に侵されていました。

“生きる価値のない人間は、やっぱり早めに死ぬことになっているのだろう。この世界から消えていく順番がもし決まっているなら、積極的に死にたくはないけれど死んでもべつにかまわないやと思っているような人間が、優先されることになっているのだろう。(中略)死んでもべつにかまわないや。かまわないどころか、私はほっとしてもいた”

「私」は、諦観をもって人生を眺めます。恋人から、癌であることを告げられた2人の男の反応はどうか、さらに、「私」は、病をきっかけに、恋と仕事の膠着状態を抜け出せるのでしょうか。

前出のエッセイ集によれば、著者もまた、30代で仕事の壁と、大病を経験しており、自伝的要素を含んだ小説といえるでしょう。同じような状況に悩む人にもおすすめの一冊です。

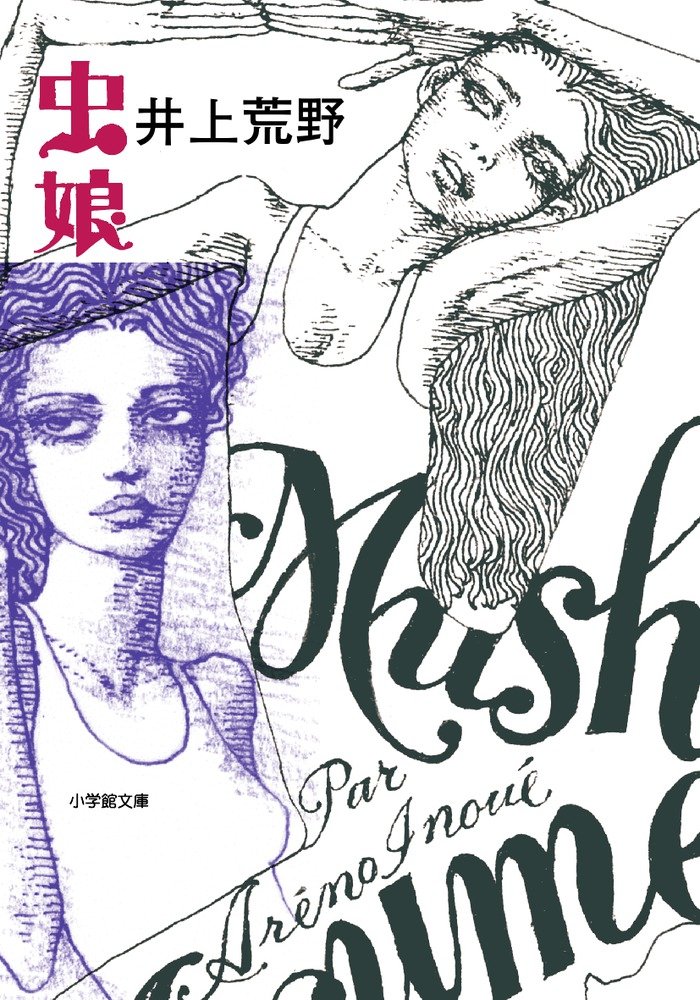

『虫娘』――シェアハウスで起きた若い女性の死は、事故か殺人か。それぞれが抱える秘密を暴く心理サスペンス

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094063943/

4月の雪の日の朝、都内のシェアハウスの戸外で若い女性の丸裸の死体が発見されます。彼女の名は、

これ以上、隠しとおせないと考えた4人は話し合います。

“「誰か、本当のことを喋ったの?」

「本当のことなんて、誰も喋ってない」

「でも、それが問題なのよ。どこからどこまでが本当なの? 本当のことって何なの? 私たち、それぞれまったく違うことを、本当のことだと思ってるのかもしれないでしょう?」

「うわあ、シェイクスピアみたいな科白だね」”

シェアハウスに一番後から入居し、不思議な魅力で住人たちをひっかきまわした挙句、変死した照。実は、照が死ぬ前の晩、照の提案で、乱交パーティが開かれていたことが明らかになります。

真人は推理します。

“樅木照は死んだのではなく殺されたのだ。だとしたら犯人は鹿島葉子だ。葉子は照を嫉んでいた。なぜなら、照は男たちと寝まくっていたから。平然と無造作に、飯を食うようにセックスしていたから。そういう自分に平然としていたから。あの日、樅木照のせいで(葉子は)俺と寝ることになったから、嫉みは憎しみに変わったはずだ。照のせいで、自分があの日までヴァージンだったことが、俺に知れてしまったから”

葉子は物堅い女性で、28歳になるまで男性経験がないことを、気に病んでいたのです。

一方、竜二はこう言います。

“俺は、彼女が裸で雪の上に寝てたのを知ってたんだ。見たんだ、窓から。それなのに放っておいたんだ。放っておいたら死ぬかもしれないと思いながら、何もしなかったんだ。(照を)好きなぶん、きらいでもあったような気もする。好きになるほどきらいになっていったと言ってもいいかな”

では、愛憎渦巻いた末、竜二が見殺しにしたのでしょうか。

さらに、みゆきは、別のことを言います。

“樅木照の裸体。それは美しかった。あの夜、みゆきも見た。雪の上に倒れているところではない――竜二と寝ているときの姿だ。みゆきはそれを凝視していた。絡み合っていたふたり。でもその時点では、憎しみよりも悲しみのほうが勝っていた。憎しみに変わったような気持ちになったのは、そのあとだった。みゆきさんともやってあげなよ。樅木照がそう言ったとき。あの言葉がなければ、たぶん樅木照は死なずにすんだのだ”

みゆきは、竜二に心を寄せていました。照と竜二の肉体関係を目の当たりにしたうえ、照に憐憫の目を向けられたことに耐えられず、殺害に至ったのでしょうか?

おわりに

恋愛における男女の機微や心の移ろいを、巧みに掬い取ってみせる井上荒野の小説。誰もが感じる心のもやもやを、ぴったりの言葉でうまく言い当ててくれるような表現を見つけることに、読む快楽があるといえるでしょう。その言葉のひとつひとつを味わってみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2021/12/08)