「心地よい老後の過ごし方~佐藤愛子、五木寛之ほか人気作家による暮らしのエッセイ4選」

自分らしく心地よく老後を過ごすためには、どうすればいいのでしょうか? その答えをみつけるために参考になりそうな作家のエッセイ4選を紹介します。長きに渡り多くの名著を生み出してきた作家たちの余生の過ごし方や在り方には、学びや発見があります。ミドル・シニア世代には前向きな老後への準備、若者世代には人生を見つめ直すきっかけになるでしょう。

『増補版 九十歳。何がめでたい』(佐藤愛子)老いてもなお、愛子節炸裂

https://www.amazon.co.jp/dp/4094067663

2016年に単行本で発売され2017年の年間ベストセラー総合第1位(日販・トーハン調べ)となった『九十歳。何がめでたい』に、未収録のエッセイ、インタビューや対談などを加えて文庫化された増補版です。旭日小綬章を受章したときの記者会見の模様や、親交のある冨士眞奈美との対談、瀬戸内寂聴による解説などが新たに収録されています。

1923年(大正12年)生まれの著者は、1969年『戦いすんで日が暮れて』で第61回直木賞、1979年『幸福の絵』で第18回女流文学賞、2015年『晩鐘』で第25回紫式部文学賞を受賞。2017年には功績を称えられ、旭日小綬章を受章しています。

歯に衣着せぬ表現で綴られるエッセイの数々も、長年に渡りファンを魅了しています。

88歳で長編小説『晩鐘』を書き上げのんびりと老後を過ごそうとした著者でしたが、目的のなくなった日々になぜか欝々とします。

そして、「のんびりしようと考えてはダメ」だとあらためて思い、書き始めたのがこのエッセイ。怒りあり、笑いありの老後生活が痛快な愛子節で綴られています。誰もが思っていても言えないような気持がはっきりと語られ、世代を問わず共感できることでしょう。

文明の進化により歩道が整備されたことを嘆く90歳を迎えた著者。後ろから近づく自転車に気が付かず舌打ちされたというエピソードが語られます。

――昔の自転車はチリンチリンとベルを鳴らしたものだけどねえ、とひとりでぼやく。あの頃はチリンチリンが鳴らなくても、自転車が近づいてくると、ガタン、ガタン、ガタ、ガタ、とか、シューシューというような古タイヤの音、ギーコ、ギーコ、キイ、と、どこやらが傷んでいるらしい音などが聞えてきて、ふり返らずとも自然に身体が脇へ寄ったものだった。

それが今はまるで忍びの兇 賊 か、はたまた幽霊かという趣でスーと横に現れる。

「危いじゃないですか」といおうとしたら、その前に「危いじゃないのっ!」と怒鳴られる。

そんな愚痴を聞いてもらおうと一所懸命説明するのだが、若い人たち(私にとっては六十歳も七十歳も若い人)は同情するどころか、

「自転車の性能がいいからね」

「道路がいいからね」

「舗装の技術が進歩したのよね」

「この数年の文明の進歩の目ざましさは感動的よね」

ナニが文明の進歩だ、ナニが感動的だ! こみ上げる憤怒のやり場がなく、私はしみじみとガタガタ自転車を懐かしむ。でこぼこ道、雨が降るとグチャグチャにぬかるんだ昔の道を夢に見る。

「九十といえば卒寿というんですか。まあ! (感きわまった感嘆詞)おめでとうございます。白寿を目ざしてどうか頑張って下さいませ」

満面の笑みと共にそんな挨拶をされると、

「はあ……有難 うございます……」

これも浮世の義理、と思ってそう答えはするけれど内心は、

「卒寿? ナニがめでてえ!」

と思っている。

新幹線が3分早くなったというニュースを見ては「それがナニや」と思い、スマホ1台で何でもできる時代と聞けば「人間がみなバカになるわ」と、愛子流の“喝!”は続きます。

「不用品は何でも買い取る」と電話で言われ、古本などを出そうと自宅に買い取り業者を招いた著者。しかし、業者の狙いがアクセサリーなどのキン(金製品)だとわかり、一刀両断に撃退するシーンなどは、胸がすく思いがするでしょう。

著者の語るエピソードやその思いは、単なる年寄りの愚痴や不満というものではなく、合理性や生産性を求め続けてきた現代の日本人が忘れてしまった大切なものに気づかせてくれます。

巻末の瀬戸内寂聴による解説も心に染みる、珠玉のエッセイです。

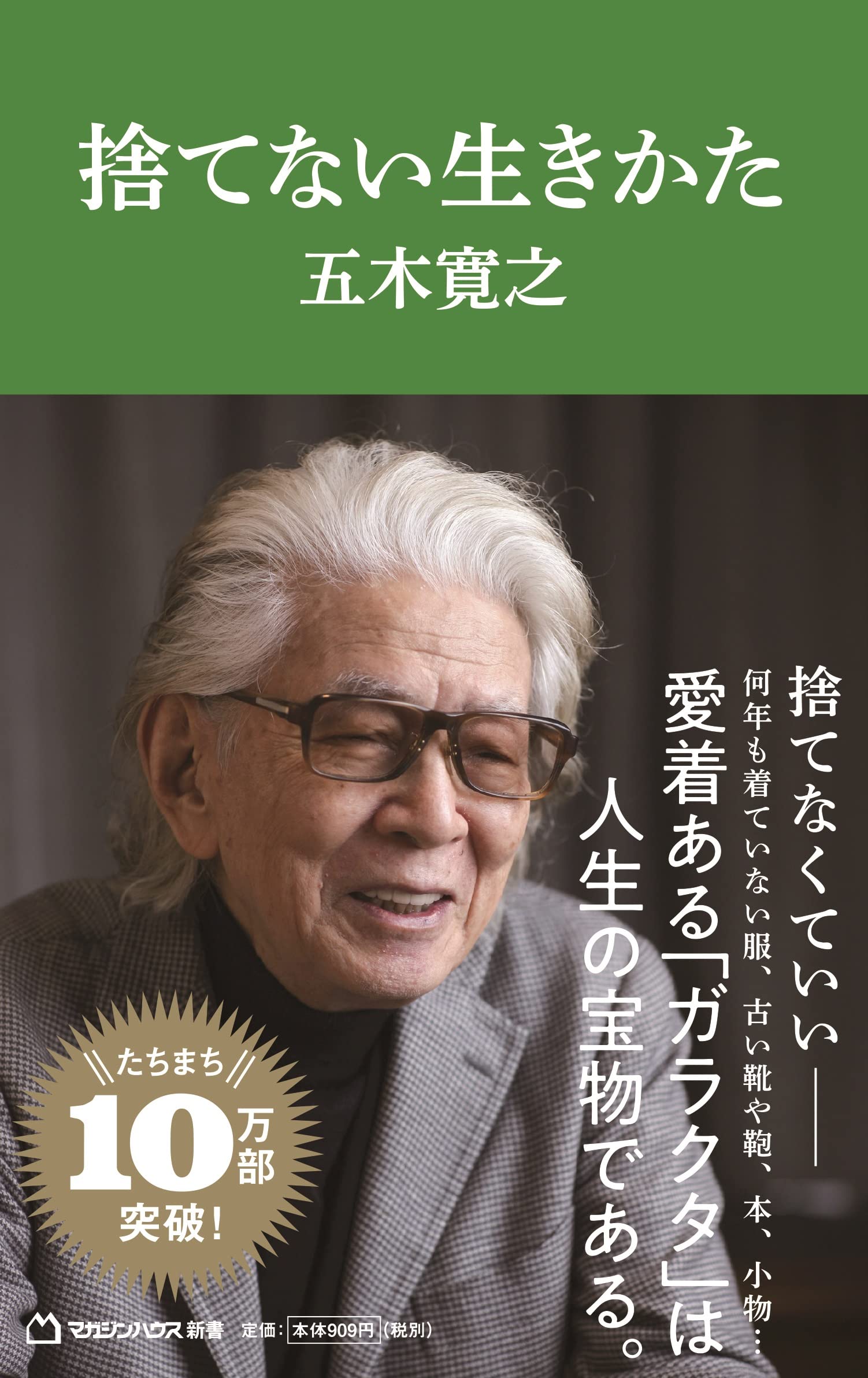

『捨てない生きかた』(五木寛之)大切なモノは捨てなくていい

https://www.amazon.co.jp/dp/4838775016/

1932年に福岡で生まれた著者は、朝鮮半島で幼少期を過ごし1947年に日本に引き揚げて来ます。1952年に早稲田大学ロシア文学科に入学しますが、1957年に中退。その後、編集者やルポライターなどを経て、1966年『さらばモスクワ愚連隊』で第6回小説現代新人賞を受賞します。1967年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞を受賞。1976年『青春の門 筑豊篇』ほかで第10回吉川英治文学賞を受賞します。小説のほか『生きるヒント』、『他力』などのエッセイも人気です。

今は老いも若きも「なるべく物を捨てる」という“断捨離”がブーム。著者は今作で「捨てない生き方も悪くない」とブームに一石を投じます。それは著者が戦中、戦後の復興の最中の物がない時代に育ち、捨ててはもったいないという気持ちからだけではありません。

著者は本書のまえがきでこう述べています。

ステイホームで不要不急の外出はしない。人と会わない。身のまわりを飾る必要もなくなってシンプルな生活が日常化すれば、モノに囲まれたいままでの暮らしが滑稽(こっけい)にさえ感じられてくるのかもしれません。「不要不急なモノは捨ててしまえ」という衝動に駆られても不思議ではありません。

(中略)

必要を満たすだけで、人は生きていけるのでしょうか。

そもそもこの地球において、私たち人間こそが「不要不急」な存在なのではないか――。

しかし、不要不急な人間にも生きる意味があるとすれば、不要不急なモノたちにも断捨離されない理由があるはずです。

モノは物体としてだけ存在するのではなく、記憶を呼び覚ます装置・“

老いるのはあたりまえのこと。ならば、良く老いていきたいものです。

でも、世のなかはなかなか思いどおりにはいきません。

良く老いていくためには、良い人と出会い、良い本と出会う、そういった努力が必要かもしれません。でも努力が苦手な人もいます。

そんな人たちにこそ、「モノは捨てないで」とすすめたい。

多くのモノに触れることで、思い出を振り返る。そして、経験の記憶をめぐって、同世代の人たちと話をする。さらに、それを次世代の人たちに伝えていく。

同じ話を何度もしてもいいのです。それと同じくらい、同じ話を何度も聞けばいい。そのときに大切なことは、昨日の自分ではなく、今日の自分はどう考えているのか、を意識すること。そういう姿勢で話をし、話を聞くのです。

思い出に感動するのも、話をしたり、話を聞いて感動するのも自分自身、感動する心を持った人は、生き生きと老いていくものです。

横浜・馬車道の靴店で購入した「シュー・キーパー」など、著者自身が捨てられないモノも数点写真入りで紹介されています。懐かしいと共感する人もいるのではないでしょうか。

第四章「捨てることの難しさ」では、浄土真宗の僧・蓮如が“捨てなかった人”として、法然とその弟子の親鸞は“捨て去ろうとした人”として紹介されています。日本には古くから捨てることを重要視してきた歴史があると著者は言います。

その一方で“育み蓄えていく”という文化もあり、“捨てる”と“捨てない”文化の2つの流れがあると解説します。押しつけがましくなく、語りかけるような文体が心に響き、手元に置いて繰り返し読みたくなるようなエッセイです。

『老いを楽しく手なずけよう 軽やかに生きる55のヒント』(吉永みち子)無理せず楽しく暮らすヒントが満載

https://www.amazon.co.jp/dp/412005571X/

本書は2016年刊行の単行本『老いの世も目線を変えれば面白い』(海竜社)が全面改稿され、加筆・修正し書き下ろしを加えて再編集されたものです。競馬専門紙「勝馬」の記者だった筆者は、吉永正人騎手と結婚後、1984年『気がつけば騎手の女房』を発表し、翌年に第16回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞します。ノンフィクション作家として執筆活動を続ける傍ら、テレビ番組のコメンテーターとしても活躍し、現在は民間放送教育協会会長や日本年金機構理事などもつとめています。

70代の著者が日常生活で感じた加齢によるトラブルや実感したことが、等身大で描かれ共感を呼ぶでしょう。本書によると「心も身体も軽やかに生きるために参考にしたい発想や行動のヒントを、本文中で太字にしています」とのこと。快適な老後生活をおくるためにも参考にしたいポイントが満載です。

ある日、電車に座れてラッキーと思っていた70代の著者は、下車駅がきたのでいざ立とうとしますが立ち上がれず愕然とします。

そうか、何か掴まるところがないと立てなかったのだ。手を座席について思い切り反動をつければ何とかなるような気がしたが、けっこう混んできていて前に人が立っているのでそれも出来ない。結局、降りられないまま呆然と車内が空くのを待っているしかなかった。

さすがに大ショック。いかに筋肉がないのかという事実の前にいよいよ追い詰められた私は、所詮無理なスポーツクラブはやめて、昔誰かに勧められたラジオ体操から始めることにした。

ラジオ体操を真面目に続けたおかげで、筋力を少しずつ取り戻してきた著者は、次にウォーキングを始めることにします。友人からプレゼントされた高そうなスニーカーを履いて歩くと疲れや痛みがないと感動します。30分から1時間にと歩ける時間が延びた頃、歩道の段差で転んでしまいます。ですが日頃の鍛錬が功を奏してか、骨折などすることもなくかすり傷程度ですみました。

現在、歩くだけでなく再び軽いジョギングも出来るようになった私は、体操で1時間のメニューをこなし、それに散歩やジョギングで1日1万歩から1万5千歩くらいを達成し続けている。もはや課題は続けるためのアクセルを踏むことではなく、やりすぎないようにブレーキを踏むこととなった。

筋力の衰えに驚愕したこのエピソードのほかに、加齢によるシミとの戦い、運転免許返上、家族やペットとの関係についてなど、身近な話題が明るく語られています。特に同世代には「そういうこと、ある、ある!」と、共感を呼ぶことでしょう。

『老いの楽しみ』(沢村貞子)名脇役が綴る老後の過ごし方

https://www.amazon.co.jp/dp/4480431985/

本書は1993年に岩波書店から刊行され、2000年に岩波現代文庫に収録されました。底本には岩波現代文庫版が使用されています。

著者は1908年東京浅草に生まれ、狂言作者の竹芝傳蔵を父に持ち、兄は映画俳優の四代目澤村國太郎、弟は俳優・加東大介などと演劇人に囲まれて育ちました。日本女子大学在学中に新築地劇団に入団し俳優となりますが、治安維持法違反で獄中生活を送る経験もしています。また、1934年に映画デビューし、小津安二郎監督作品などの名脇役として活躍します。嫁姑問題を描き話題となったTVドラマ『となりの芝生』(NHK版1977年)の姑役などで、圧巻の演技力を見せ人気を得ました。

60歳から俳優業の傍ら執筆活動も始め、68歳のときに書いた自伝的エッセイ『私の浅草』(1976)で「第25回日本エッセイスト・クラブ賞」を受賞。同作品と『貝のうた』(1975年)をもとにしたNHK朝の連続ドラマ「おていちゃん」(1978年)では、下町育ちの半生が描かれ話題となりました。

その後も『わたしの台所』(1981年)や『わたしの茶の間』(1982年)など多くのエッセイを発表し、俳優をしながら料理などの家事をきちんとこなす暮らしぶりや気風のいいまっすぐな考え方に好感を持たれ人気が出ました。1996年87歳で亡くなってから25年以上経った今でも多くの作品が愛されています。

本書の「Ⅰ」では、高齢となった著者と夫の暮らしぶりや日々の佇まいなどが綴られています。

著者は80歳で俳優を潔く引退し、住み慣れた都内の一軒家から湘南の海の見えるマンションに引っ越します。

どうやら、この家の四十年あまりの暮らしにも変化が必要になったらしい――引っ越しは大変化ということ。思い切って、なじみすぎた暮らしに別れをつげ、身のまわりの余計なものをすっかり捨てて身軽になり、毎日、きれいな海を眺めていれば、いい幕切れになるかも知れない。そう――その方がいい。

一日一晩考えたあげく、心を決めて家人に言った。

「引っ越しましょう、海の見える家をさがして……どうしても必要なものだけ持って、そこへ行って身軽な暮らしをしましょう」

気のせいか、家人の顔がサッと明るくなった――その頃、しきりに身体の不調を訴えていたのだけれど……。

「うん、そうしよう、それがいい。引っ越すなら早い方がいい、何しろ、こっちは先が短いんだからね」

高齢になってからの引っ越しは、さぞ勇気が必要だったことでしょう。しかし、心機一転に踏み切るあたりは著者の潔さと、海の見えるところへと希望していた夫への愛情が感じられます。

マンションは押入れが少なく荷物の収納に困るため、引っ越しにあたり、俳優だった著者は多くの物や着物などをテレビ局の美術部や衣装部に寄贈します。そうなどして荷物を少なく身軽にして引っ越したのですが……。

(それなのに――また、新しい着物をこしらえるなんて……なんだか恥ずかしい。人間というのは、こんなものなのかしら……)

いつまでも坐っている私を、テラスの家人が窓からのぞいて笑っている。

「オヤオヤ、まだ見惚れているの? いい柄じゃないか、似合うよ、きっと……女の人っていうのは、いくつになっても、やっぱり、着物が欲しいんだねえ」

そう、ほんとに――いくつになっても、私は人間だし、女だし……へらしたものをまた欲しがったり、なんとか老醜をかくしたい、とあせったり……。

ま、いいでしょう、そんな心根も、なんとなく、いじらしいじゃありませんか。

さあ――それより、この着物を着て、この帯をしめて……いったい、どこへ行ったらいいのかしら。早く決めないと――間に合わない。

著者が家人と呼ぶ夫は、新聞社の文化担当で、映画や演劇の評論家だった大橋恭彦。終戦直後、当時の夫と事実上分かれていた38歳の著者が恋に落ちたのが1つ年下の妻子ある大橋でした。その後2人は結婚し、高齢となり死が2人を分かつまで添い遂げます。本書はいかにお互いを慈しみながら生きてきたが伝わってくる作品でもあります。

著者が高齢になっても続けていたこと、それは愛する人の身体を思い、楽しみながら手料理を作ること、規則正しい生活をして身綺麗にしておくことでした。一緒に住む夫への気遣いでもあり、自分自身のためにでもあると著者は言います。

キッチリ八時にかならず起きるのは――自分自身の

躾 のため――自分の身体にチャンとした躾ができるのは自分自身、ということを若い頃から身にしみて知っている。老人は毎日が自由時間だけに、つい甘やかして不規則な暮らしをつづけると、弱った身体が、なお弱る。

俳優であった著者は、いくつになっても身を整える努力を惜しみません。ですが、それは歳に抗い華美な服を着たり、厚化粧することではなかったのです。毎朝髪を結い、化粧水をつけ粉をはたき口紅を薄くさす程度のこざっぱりしたものでしたが、それが一緒に暮らす人への心づかいだと数々のエッセイでも言っています。

今朝も、起きるとすぐ、ていねいに髪を結った。なんとか、こざっぱりと……なるべく、いい格好に見えるように苦労しながら……。八十なかばになっても、まだ

洒落 っ気 があるのは生きてる証拠ということだろうか。人間というのは、ほんとに始末におえない……でも、面白い生きものだと、鏡を見ながら、ひとりで感心している。

本書の「Ⅱ」では著者がこれまで執筆した珠玉のエッセイや、心理学者・河合隼雄との対談「老いる幸福」が収められています。解説には親交のあった「さわやか福祉財団」当時の理事長であり弁護士の掘田力や小説家の山崎洋子が寄稿しています。2人の解説からも著者の人となりが伝わってくるでしょう。

亡くなって久しい沢村ですが、明治・大正・昭和・平成と駆け抜けた生き様から、令和の現代人が学べることも多くあるでしょう。俳優としての芸風にも作家としての作風にも、下町女の生一本な性格が感じられる作品です。

おわりに

長寿時代を迎え、家計や健康など老後に関して漠然とした不安も付きまといますが、作家たちの奥深いエッセイには、楽しく心地よく老後を過ごすためのヒントがあるような気がします。秋の夜長に読んでみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2022/11/01)