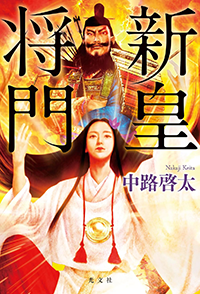

採れたて本!【歴史・時代小説#25】

近年は近現代史を題材にした作品が多かった中路啓太の新作は、漂泊の巫の視点で平将門を捉えた古代史ものである。

巫の桔梗は、一品の宮様(宇多天皇の皇子・敦実親王)に呼び出され、平将門について問われる。神仏や幽鬼を降ろし霊視もできる桔梗は、関東で争乱を起こし東夷と蔑まれている将門が、潑剌とし邪悪さがないと見抜く。だが桔梗は続く下問で宮様の不興を買い、宮様は源経基に桔梗を斬るよう命じる。密かに桔梗を匿った経基は、なぜ自分が不幸なのか占ってもらう。すると桔梗の体に八幡大菩薩が降りて経基を𠮟責、経基は下々の生活をよくするために生きると誓う。

武蔵介に任じられた経基は、桔梗を連れて関東へ下向する。経基の上役の武蔵権守・興世王は、武蔵武芝が不作に苦しむ民のために租税の納入を遅らせたのを不正と断じ兵を進める。仲裁役として将門が現れるが、将門に疑念を持つ経基は、桔梗の説得にもかかわらず和平の席に出ず逃走し、桔梗は将門に捕らえられる。

当時は中央から派遣された役人が、地元の豪族から租税を徴収していて、規定以上の租税を取って私腹を肥やす者もいた。関東に根を下ろしていた将門は、中央の役人と在地豪族の調停役などをしていたが、朝廷に逆らうつもりも、新政権を樹立するつもりもなかった。だが太政大臣の藤原忠平が、かつての家臣だった将門を擁護していたため、忠平を追い落とすために将門への風当たりが強くなっていた。さらに、京へ逃げ帰った経基が保身のために将門を讒言したことなどもあり、将門討伐の機運が高くなっていく。将門は「新皇」を自称したが、その裏に巫の桔梗の存在があったとの設定は、まだ神仏が敬われ、鬼神が恐れられていた当時の常識を考えれば説得力があり、天皇の命で寛朝が行った将門呪詛と、それに対抗する呪詛返しの戦いを興味深くしていた。

将門は、関東が中央に搾取されることも、差別されることもないよう、周辺国を統合して大勢力を築こうとする。だが「帝の裔」だから関東を治める正当性があり、関東の民のために善政を敷くのだから関東の民は味方するという根拠のない自信を抱くようになった将門は、身内、側近の助言を聞かなくなる。そして将門は自分と同じように、関東を中央の搾取から守ろうとしたが故に謀叛人とされた過去がある藤原秀郷と戦うという運命の皮肉に直面してしまう。

現代の日本も地域間格差が大きいだけに、地方の在住の読者は、関東の自主独立を目指した将門が理想のリーダーに思えるのではないか。将門の挫折は地方の自立がいかに難しいかを示している。しかし、将門の様々な伝説が現代まで語り継がれていることが、その理想を受け継ぐ大切さに気付かせてくれるのである。

評者=末國善己