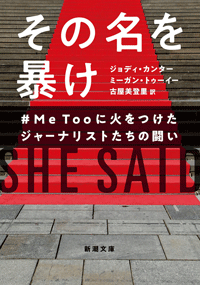

◉話題作、読んで観る?◉ 第58回「SHE SAID/シー・セッド その名を暴け」

全国公開中

映画オフィシャルサイト

ハリウッドの大物プロデューサーによる性犯罪を告発した、「ニューヨーク・タイムズ」の女性記者たちの手記『その名を暴け』の映画化。映画界のタブーに斬り込む主人公コンビを、キャリー・マリガンとゾーイ・カザンが熱演している。

大統領候補だったドナルド・トランプの性的スキャンダルを追っていた記者ミーガン(キャリー・マリガン)は、ジェンダー問題についての取材を重ねるジョディ(ゾーイ・カザン)と組み、新しい事件を調べ始める。かねてから噂のある映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインに関するセクハラ問題だった。

ワインスタイン作品に関わった女優らを取材することで、ハーヴェイによる性被害の実態が明るみになっていく。打ち合わせと称して、若い女優や新人スタッフをホテルの一室に呼び出し、マッサージをしてほしいと頼み、性的行為に及ぶというものだった。

ウォーターゲート事件の真相を暴いた『大統領の陰謀』さながらに、ミーガンとジョディは映画界の暗部へと迫っていく。だが、2 人の前に大きな壁が立ちはだかる。被害女性の多くは弁護士を介して示談金を受け取っており、守秘義務契約のために実名公表ができなかった。高額の示談金が「口止め料」となっており、彼女たちはプライドもズタズタにされていた。

被害者を救うためではなく、性加害者を守るために法のシステムがあるという社会矛盾とミーガン&ジョディは対峙することになる。

キャリー・マリガンは『未来を花束にして』『プロミシング・ヤング・ウーマン』に続いて、保守的な男性社会と闘うタフな女性を演じている。エリア・カザンを祖父に持つゾーイ・カザンは脚本提供作『ワイルドライフ』でもキャリーと組んでおり、息の合ったタッグとなった。

原作では、ハーヴェイの暴走を知りながらも止められなかった弟ボブ・ワインスタインらの内情にも言及している。映画界とは無縁だったミーガンたちが記事化するまで、「キャスティング・カウチ」と呼ばれる悪しき因習は止まることがなかった。自浄する力を失った組織が腐敗していく姿は、ハリウッドだけに限らないだろう。

(文/長野辰次)

〈「STORY BOX」2023年2月号掲載〉