時代を超える、文学の使命(文・岩川ありさ)【生きるための読書#2】

文学には、時代を超える価値がある。時代を超える使命がある。シリーズ「生きるための読書」第2回では、岩川ありささんが古今東西の作品をもとに「過去・現在・未来」を結ぶ文学の役割を語ります。

悩みの多い現代人のための、エモーショナルな読書バトン「生きるための読書」。

第2回は、BL短歌についてのインタビュー、作品解説でも登場いただいた、岩川ありささんによる「時代を超える文学」についての読書案内です。

読書を通じて「現在の中に生きている過去」に向き合うとき、私たちはどのようなメッセージをそこから聞き取るでしょうか。

▶︎第1回「生きるための読書」はこちら

|

【岩川ありさプロフィール】 東京大学リベラルアーツ・プログラム教務補佐。早稲田大学、立教大学、大妻女子大学、都留文科大学非常勤講師。専門は、日本現代文学、クィア批評、トラウマ研究。 論文に、「『痛み』の認識論の方へ——文学の言葉と当事者研究をつないで」(『現代思想』2011年8月)、「境界の乗り越え方——多和田葉子『容疑者の夜行列車』をめぐって」(『論叢クィア』第5号、2012年11月)など。 『美術手帖』2016年7月号「2.5次元文化」特集で詩人の川口晴美さんと対談。 |

〔以下、岩川さん寄稿文〕

今回、紹介するのは、長い時間を生きる人々の物語である。時を越え、名前を変えながら、歴史の中で忘れられた記憶を伝える彼らは、百年の単位でこの世界を見つめ直す視座を与えてくれる。私が生まれるよりもずっと前の出来事を直接経験してきた彼らの生を追いながら、私は過去の出来事に連なっているという感覚をおぼえる。過去は私の中にあり、私は過去の中にあるのだという感覚を持つのである。

歴史学者のテッサ・モーリス-スズキは、このように「あとから来た世代」も過去の出来事と深く結びついていることを「連累(インプリケーション)」という言葉で示した。

わたしたちは過去の出来事に連累(インプリケーション)している。過去によって創られた制度、信念、組織のなかに生きているからである。しかし同時に、過去がわたしたちのなかに生きているからでもある。意識して、あるいは無意識のうちに、たくさんのメディアから吸収してきた歴史知識によって、誰に共感するか、現在のどの出来事に喜び、同情し、怒るのか、そうした出来事にどう対応するかが決定される。

(テッサ・モーリス-スズキ『過去は死なない―メディア・記憶・歴史』岩波現代文庫、2014年、309頁)

「連累(インプリケーション)」という概念は、私たちがどのようにして歴史に責任を負っているのかについての根源的な問いを投げかける。文学からインターネットまで様々なメディアから歴史的知識を学んできた私たちは、どのような歴史認識の枠組みを作り、過去と向かいあってきたのか。

この記事では、ヴァージニア・ウルフ『オーランドー ある伝記』(1928年)、萩尾望都「ポーの一族」(1974年から断続的に連載)、津島佑子『笑いオオカミ』(2000年)という3つの作品をとりあげて、現在の中に生きている過去を見つめたい。

百年を繋ぎながら−ヴァージニア・ウルフ『オーランドー ある伝記』

百年の単位で歴史を捉えなければならない。この言葉は、目の前にある現実に対処することで精一杯だった私にとって、見ないですませようとしてきた多くのことを思い出させてくれた。東日本大震災と原発事故の後、私は、自らがとらわれてきた20世紀の時代精神の本当の姿を見た気がした。より迅速に、より効率的にエネルギーを供給し、成長を遂げる。走り続け、追い求め、最後に手にしたのが、乾いた3月の風だった。

1895年にエックス線を発見したレントゲン、1986年にウラン化合物から放射線を見つけ出したベクレル、そして、1898年にラジウムを発見したマリ・キュリー。連日、耳にするようになった言葉の来歴をたどれば、百年を超える原子力をめぐる歴史を紐解くよりほかなかった。折しも、1900年のパリ万博から福島までを繋ぐ小林エリカ『光の子ども』(リトル・モア、第1巻は2013年、第2巻は2016年)などの「震災後文学」が発表され、目の前で起こっている出来事が、いかなる時代精神によって推し進められてきたのかと問わずにはいられなくなった時期でもあった。そして、百年という時間の長さを想像しようとするとき、私は、作家ヴァージニア・ウルフが1928年に刊行した小説『オーランドー ある伝記』のことを思い出さずにはいられなかった。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4622045087

エリザベス1世(在位1558年から1603年)に寵愛された美少年・オーランドーは、16世紀の終わりに生まれ、少年時代から詩を書いていた。彼はやがてイギリスの公的世界で成功を収めるが、30歳になった5月、7日間昏睡した後に目覚めると、突然、女性に姿が変わっており、18世紀には女性として社交界の花形になる。しかし、19世紀になり、産めよ、増やせよの大英帝国が誕生する頃になると、彼女は、時代とそりがあわなくなり、詩が書けなくなる。20世紀に入り、ようやく、オーランドーは、少年の頃から書き続けていた詩集『樫の木』を完成させる。

世紀を跨ぎながら綴られるオーランドーの伝記は、細部に渡るまで時代精神との緊張関係を孕んでいる。小説の冒頭からすでに植民地主義の色あいを読みとることができるのはもちろんのこと、女性たちが物を書くことが可能になるまでの過程としてもこの伝記は読める。そのため、『オーランドー』という小説を読むことは地層のようにして重なる時間を旅することに似ている。そうした時間の積み重なりの中でこの小説を読むとき、オーランドーが生きた過去は、私たちが生きている原子力時代のはじまりであったことに気がつく。

16世紀からはじまるこの小説で、少年オーランドーは「馬車」に乗って移動している。その後、帆船や蒸気機関車が現れ、時代の変化が明らかになり、20世紀に入ってオーランドーが乗っている「自動車」には「スターター」がついている。これは、アメリカ合衆国の発明家であるチャールズ・ケタリングが、1911年に発明し、キャデラックなどのガソリン自動車に搭載されて、自動車の大衆化に大きな役割を果たした精密機器だ。この小説の最後、1928年にオーランドーが乗っている「自動車」は、石炭から石油へとエネルギーの主役が移りつつある時代を象徴しており、空には飛行機の爆音までもが響いている。

そして、この小説の最後の一行に記されている「1928年」こそは、放射線防護に関する国際的な組織が設立された年である。この頃からすでに放射線から人間を防護しなければならないことは明らかになっていたのだ。16世紀から300年以上生きたオーランドーが、私たちと同じ原子力の時代を生きていたことに気がつくとき、この小説は、エネルギーの効率化をはかり、戦争へと突き進もうとする世界の歴史と切り離して考えることができなくなる。

作家と時代精神のあいだの取引きはきわめて微妙なもので、両者間のすばらしい協定に作家の作品の運命のすべてはかかっているのだから。オーランドーは協定をみごとにまとめたので、きわめて幸せな状況にあった。時代と戦うことも屈することもなく、時代に属しながら、しかも自分自身でありつづけたのである。したがって、今や書くことができるし、事実、書いた。書いて、書いて、書きまくった。

(川本静子訳『オーランドー』みすず書房、2000年、231頁)

300年を優に生きてきたオーランドーは、現在時に遥かな過去を重ねて見ることができる。300年前に出会った懐かしい人々、今は形を変えてしまった懐かしい土地。オーランドーは、戦争と原子力の時代に生きながら、詩の中へと結晶した過去をトランクに詰めて、時代精神との危うい折衝をしながら、過去を密輸入する賭けを行う。しかし、私たちもまさに今、文学の中へと結晶した過去をトランクに詰めて運んでいる最中なのではないだろうか。

私たちが見ている世界は過去のすべてと結ばれており、私たちはそうした過去を言葉の中へと詰め込んで未来へと運んで行く。これが文学の使命の一つなのではないだろうか。

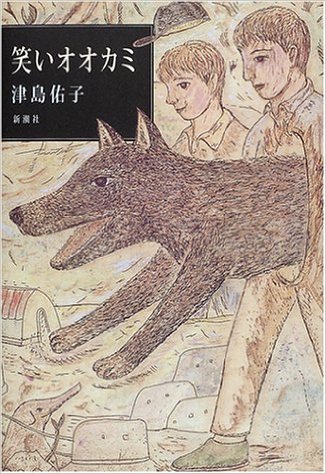

戦後という幻―津島佑子『笑いオオカミ』

戦争が終わった。夜汽車の走る音が耳にこだまする。昭和34年、上野駅から、「二人の子ども」が旅に出た。

父親と一緒に雑司ケ谷霊園で暮らしている少年「みつお」は、4歳の頃、墓地で自殺し、息絶えようとしている三人の男女を見つける。17歳の少年に成長した「みつお」は、自殺したうちの一人の娘である「ゆき子」とともに汽車に乗り込む。「二人の子ども」は、キプリングの小説「ジャングル・ブック」に登場する「アケーラ」と「モーグリ」に名前を変えて、北へと向かう列車に揺られる。

ジャングルで暮らす誇り高きオオカミ「アケーラ」とその群のはしっこに連なる人間の子ども「モーグリ」。終戦直後の混乱と活気の中で、兄弟のようにして、「二人の子ども」は、自分たちを縛る人間の掟から離れ、「ジャングルの掟」に従って生きようとする。

仲間の権利はいちばん劣った者の権利。これが「ジャングルの掟」。

太宰治の次女でもある、津島佑子の小説『笑いオオカミ』(新潮社、2000年)は、戦後から高度成長期に入ろうとする日本の社会を描いた傑作だ。主人公の少年「みつお」は、図書館の縮刷版から勝手に切り抜いてきた新聞記事を持っている。「アケーラ」と「モーグリ」になった「みつお」と「ゆき子」が出会うのは、一家心中、捨て子、コレラなどの出来事を通して描かれる子どもたちの戦後史である。

————犠牲になるのんは、いつでも子ども、若者なんやろな。九州で起こった一家心中なんか、十七歳の長男から四歳の子まで、なんと六人の子らが殺されたんですねん。おとなのゴタゴタが原因やのに、むごい話や。

————……と思えば、大がかりな列車強盗をやらかすのも、子どもやろ。

(津島佑子『笑いオオカミ』新潮社、2000年、262頁)

二人が列車に乗りあわせた老人や学生たちが話す声は、弱肉強食へと突き進む20世紀の時代精神をよく表現している。一番弱いもののところにもっともシワよせが及ぶ社会の基礎はこの頃に作られ、バブル経済がはじけ、すでにかつての掟が通じなくなった現在においても、私たちを縛り続ける。

1953年12月8日、国連総会で、アメリカ合衆国のアイゼンハワー大統領は、「平和のための原子力(Atoms for Peace)」という演説を行った。翌年1954年には、原子力発電開発の計画が日本でも法律案として提出され、1955年12月19日には原子力基本法が成立した。そして、1966年7月には東海村において日本で初めての商業用の原子力発電所が稼働する。その後、日本には2011年までに54基の原発がつくられ、マスメディアによる原子力平和利用の喧伝も行われ、原子力は「クリーンなエネルギー」の代表になる。しかし、1954年の第五福竜丸の被爆、1979年のスリーマイル島の原発事故、1986年のチェルノブイリ原発事故、1999年の東海村JCOの臨界事故、そして、2011年の福島原発事故が続く。

戦後の焼け野原から建物が空まで伸び、車が走り、電線が張りめぐらされ、電灯は明々と輝く。やがて、世界規模で電話や電子メールでやりとりできるようになり、街頭のスクリーンには映像が映り続ける。夢にまで見た未来が、夢にも見なかった形で訪れた。しかし、その夢のような生活が誰かの生活を奪っていたのかもしれない。

津島佑子の小説は、『黄金の夢の歌』(講談社文庫2013年。単行本は2010年)、『ヤマネコ・ドーム』(講談社、2013年)、『ジャッカ・ドフニ―海の記憶の物語』(集英社、2016年)、絶筆『半減期を祝って』(講談社、2016年)に至るまで、奪われ、滅ぼされようとする者の側に立ち続けた。それでいて、津島の小説に同情は皆無である。むしろ、自分で滅ぼしながら、未だにオオカミを追い求めている者どもを笑う声を響かせた。2016年2月18日、津島佑子はこの世を去った。それでも、語り続ける声はたゆまずに聴こえ続ける。これこそが、時代を超える文学の力ではないだろうか。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4103510064

戦火を越えて―萩尾望都「ポーの一族」

最後にもう一つ、永遠の命を持った少年少女たちの物語を紹介しよう。萩尾望都の代表作の一つ「ポーの一族」は、1972年から『別冊少女コミック』(小学館)に断続的に連載され、2016年5月には40年ぶりの新作「春の夢」(『月刊flowers』2016年7月号、小学館)が発表され、話題になった。人間の「血(エネジイ)」を必要とするバンパネラ(吸血鬼)であるエドガーは、同じくバンパネラのアランと共に、少年の姿のままで旅を続ける。永遠の命を生きるがゆえに、彼らは何度も戦火を潜り抜ける。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4099418693

最新作「春の夢」には、第二次世界大戦下でドイツから逃れてきたユダヤ人の少女・ブランカとその弟ノアが登場し、エドガーとアランもロンドン空襲で被災してウェールズに逃れてきたことが明かされている。ブランカとノアは、「敵国」であるイギリスに逃れてきたために、ドイツ語の歌すらも自由に歌えない。それでも、シューベルトの「春の夢」を聴くと、ブランカは思い出して歌わずにはいられない。エドガーから「きみは怒っているこの戦争を」と問われたブランカは、こう答える。

あたし 今の世界中を怒っているの! こんな世界

ブランカは、戦争に抗うための身体、言葉、音楽を奪われているがゆえに、思わず怒りを口に出す。しかし、現在を生きる私たちも、ブランカと同じように、歌や言葉の自由を奪われようとしているのではないか。今を生きる私は、ブランカの怒りに共鳴する。そして、第2次世界大戦が終わってから70年を過ぎた今、問わずにはいられない。「再び、何故?」と。

| 【編集部より】

文学研究者や現役作家など、今話題の読み手にバトンを渡していくシリーズ「生きるための読書」。次にバトンが受け渡されるのは……? 第3回の掲載をお楽しみに! |

初出:P+D MAGAZINE(2016/06/29)