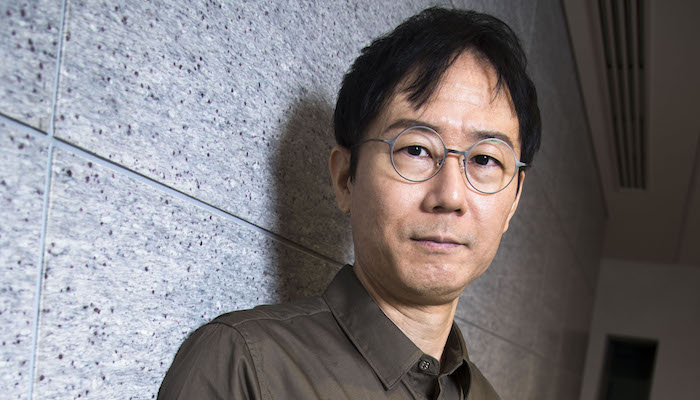

月村了衛 『東京輪舞』 自著を語る

「本作を書き上げて、これまでとは違う段階に入ったという実感を抱いた」

新刊『東京輪舞』に込めた強い思いを、月村了衛氏に語っていただきました。

月村了衛

『東京輪舞』

月刊 本の窓 2019年1月号

現実と小説と『東京輪舞』

本作『東京輪舞』は、小説家としての我が仕事における第二期の出発点である。

近頃とみにそんなことを想う。これまでとは明らかに意識が違う。一作一作、全力投入でやってきたので、執筆中の取り組み方に違いはなかった。しかし本作を書き上げて、これまでとは違う段階に入ったという実感を抱いた。

もちろんそれは、今までの作品を否定するものではない。ただ、これからの作品はあらゆる意味でより深化したものになるだろうと予感するのみである。

では、なぜ『東京輪舞』を以て第二期の始まりとするのか。それは本書をお読み頂ければ自ずとご理解頂けるのではないだろうか。

社会と人間の関わり。歴史と人間の関わり。人間と人間の関わり。

関わり、関わり、関わりだ。

この人間関係が生み出す、美しいもの、醜いもの、理解不能なもの。そのすべてが小説であり、文学だ。小説家なら誰しも、この部分にこそ強く惹きつけられるに違いない。

先ほどから何を長々と語っているのかと言うと、要するに、『東京輪舞』はそれだけ特別な作品になったということだ。今後の自分の方向性を変えてしまうほどに。

最初のコンセプトは「公安から見た昭和史」だった。詳細は省くが、苦労の末、それはなんとか全うできたものと思う。しかし、昭和の闇は思っていた以上に深く、取材と執筆を続けているうちに、ずぶずぶと深みに嵌まり込んでいく己を自覚した。かの松本清張が、あれほど情熱的に昭和史に取り組まれたのも道理である。

私は小説家であり、本作は小説という名のフィクションだ。小説家は虚構を以て現実に立ち向かう。しかしこの現実という名の敵はあまりに強大だった。

敵が強大であればあるほど、文学は磨かれる。少なくとも、小説家としての意識はそうあるべきだと思う。『東京輪舞』は、そうしたことに気づかせてくれた作品である。

結果として、『東京輪舞』は百パーセント日本の風土でル・カレ的世界を実現した作品となった。そのことに一番驚いているのは他ならぬ作者である。かつて横溝正史が日本的風土の中でJ・D・カー的密室トリックを実現したように、と言うと言いすぎのようだが、本当に言いすぎである。なぜならば今思いついて書いてしまっただけだからだ。筆が滑ったと言いたいところだが、パソコンで書いているのでキーを打ち間違えたということにしておいてもらえると幸いである。

急いで話を戻すと、ことほど左様に、昭和史の孕む闇は深い。そして我々の生活はその闇の上に成り立っているのだという発見と実感が、本作の執筆によって私が明確に意識した変化の端緒となる。

小説の題材として昭和史は手強すぎ、魅力的でありすぎた。現実の魔力に引きずられることはすなわち小説の敗北である。執筆中、私はそのことを強く意識した。

主人公は等身大の人物であり、どこにでもいる普通の市民だ。ただ職業が公安警察官であっただけの。彼はごく当たり前の責任感から、己の職務を全うしようとする。その結果、彼がどんな人物と出会い、どのような人生を辿ることとなったのか。書を愛する人々に乞う。彼の一生をどうか御自身の目でお確かめ頂きたい。

一夕にして膨大な時間の流れを味わうことができるのも、また小説の醍醐味であるのだから。

『東京輪舞』

月村了衛/著

定価:本体1,800円+税

小学館・刊

四六判 528ページ

大好評発売中

ISBN 978-4-09-380106-5

プロフィール

月村了衛(つきむら・りょうえ)

一九六三年生まれ。早稲田大学第一文学部文芸学科卒。二〇一〇年『機龍警察』で小説家デビュー。一二年に『機龍警察 自爆条項』で日本SF大賞、一三年に『機龍警察 暗黒市場』で吉川英治文学新人賞、一五年に『コルトM1851残月』で大藪春彦賞、『土漠の花』で日本推理作家協会賞を受賞。

豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。

初出:P+D MAGAZINE(2018/12/21)