【期間限定連載小説 第1回】百夜・百鬼夜行帖 第一章の壱 冬の蝶(前編) 作・平谷美樹 画・99.COM<九十九神曼荼羅シリーズ>

第一章の壱 冬の蝶(前編)2

「手を引きましょうか?」

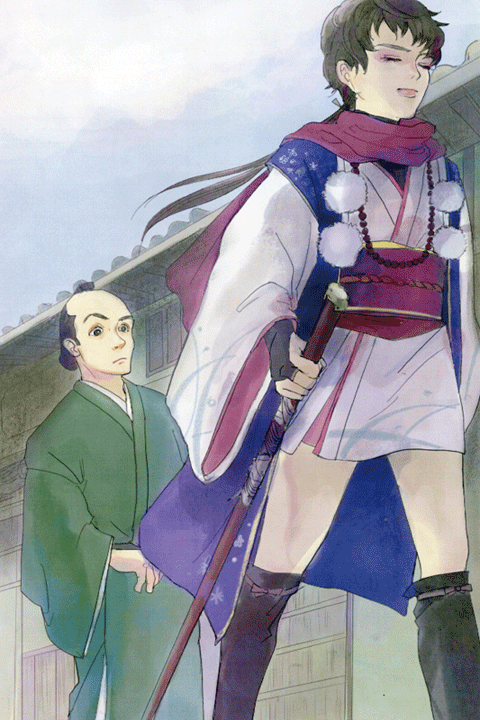

左吉は表通りに出ると、百夜を振り返った。

「無用じゃ」百夜はぶっきらぼうに答える。

「上野新黒門町であったな」

そう言うと、百夜は閉じた目を前に向けて、明神下をすたすたと北へ歩く。不忍池へ向かう道である。手に杖を持っているものの、それを盲人特有の探るような動きで操ることはなかった。

「見えているのでございますか?」

「見えている。もっとも、お前たちが見ているものとは違うがな」

百夜は意味ありげに微笑んだ。

「どういう意味でございましょう?」

「わたしの目玉は産まれながらに物を見ることはできぬ。しかし、

「亡魂が──。つまり、幽霊の目で物を見ているということでございますか?」

「津軽には亡魂を降ろして口寄せをするイタコというものたちがいる。目の見えぬ女たちが修行をしてイタコになる。裏の鐵次が名乗る〈ゴミソ〉は、男でもなれる八卦見(占い師)のことだ。イタコやゴミソの中には、希に亡魂を降ろし使役することができるようになる者がいる。それらは

「百夜様や鐵次様は、その御靈使なので?」

「そうだ。祝詞や真言だけではどうにもならない強い怨霊を、亡魂の力を借りて祓う」

「へぇ。たいしたものでございますね」

「お前が不愉快に感じているわたしの言葉遣いも、亡魂のせいだから気にするな」

「それは、百夜様の性格でございましょう」

左吉は笑う。

「わたしは津軽から出てきて一年。江戸の者たちは津軽言葉を解せぬ。だから、亡魂の力を借りて、江戸の言葉を話しておる」

「もしかして、お侍の亡魂でございますか?」

「江戸は物騒な所だと聞いた。侍に

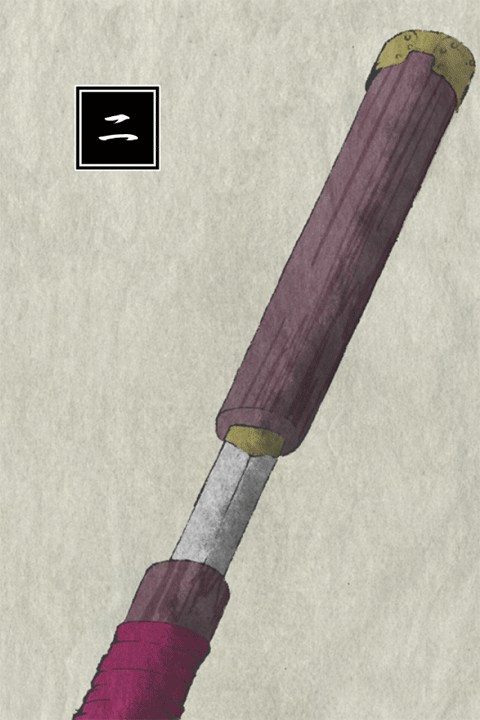

百夜は言って杖の握りを胸の辺りに持ってくると、すっと動かした。

杖の中から刃がのぞいた。

「仕込みですか──」

「内緒だ」

百夜は刃を戻し、杖をつく。

湯島一丁目から北東におよそ十四町(約一・五キロ)ほど歩くと新黒門町である。

不忍池の南東、倉田屋の前には下谷広小路の大きな通りがあり、まっすぐ進むと不忍池から流れ出す水路にかけられた三橋があった。

一旦止んだ雪がまた降り始め、町は夕暮れ迫る青紫の光の中、ほの白い輪郭を際だたせていた。

広小路を囲む商店はほとんど店終いしていたが、ぽつりぽつりと明かりの漏れる戸口もあった。

倉田屋もすでに店終いしていて、左吉は路地に回って使用人の通用口から百夜を店の中に誘った。

一度、建物の中に入り、通り土間を抜けて裏庭に出た。

夕闇の左に三つ並んだ蔵の壁が白く浮かび上がって見えた。右には稲荷の赤い鳥居があったが、

倉田屋の裏庭の稲荷の祠はずいぶん大切にされているのだろう。拝む者たちの祈りが

百夜が通されたのは裏庭に面した離れだった。火桶が用意されていて、室内はほんのりと暖かかった。

左吉は「主人を呼んで参ります」と言って母屋へ向かった。

座敷に独り残された百夜は、風呂敷包みを降ろすと、周囲の気配を探った。

離れ全体は、しっとりとした落ち着きに包まれている。以前ここを使っていた者の人となりが建物に移って、消えずに残っているのだと分かった。

使っていたのは老女。徳兵衛の母か祖母か──。

普通、町のあちこちに漂っている己の名も出自も忘れ浮遊する亡魂の姿は一つもない。裏庭の祠が結界を作って、外から

ならば、蝶は外から入り込んだものではないということか──。

百夜は立って濡れ縁に面した障子を開けた。

雨戸は閉められていないので、冷たい空気が全身を包み込んだ。

左吉の言う〈冬の蝶〉らしい気配はない。

右側から足音が聞こえた。二人──。

左吉が徳兵衛を連れてきたのだった。

百夜は足音の方へ顔を向ける。

徳兵衛は五十がらみ。恰幅のいい男であった。

「お寒い中、ご足労いただきありがとうございます」徳兵衛は言った。

「今、ご夕食の用意をさせますので」

「わたしはいらぬ。お前たち、腹が減っておるならば、済ませて来るがよい」

百夜は言って部屋に戻る。

徳兵衛と左吉も火桶を囲むように座った。

「蝶は悪い報せなのでございましょうか?」

徳兵衛が訊いた。

「そういうわけでもなさそうだ。悪い気配は何もない」

「では、あの蝶は──」

「怪異には色々な原因がある。

「そうでございますか」

徳兵衛はほっとしたように言う。

「放っておくつもりならば、わたしはこれで帰る。

立ち上がろうとする百夜を徳兵衛が止める。

「いえいえ。障りが無くとも、あの蝶が何者であるのか、正体が知りとうございます」

「そうか」百夜は座り直す。

「蝶は夜五ツ頃に現れるのであったな。あとどれほどだ?」

「もうじき暮れ六ツでございますから、あと

左吉が答えた。

「そうか」

そのまま百夜は黙り込んだ。

徳兵衛と左吉はすぐに沈黙に耐えかね、百夜に語りかけるが短い言葉だけしか返ってこない。

寒さにも耐えかね、左吉は障子を閉めようとしたが、百夜に止められて渋々火桶の側に戻り、背中を丸めた。