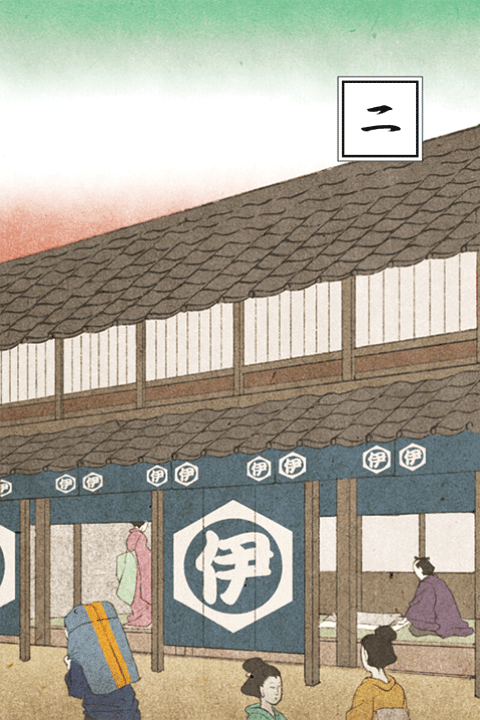

【期間限定連載小説 第13回】百夜・百鬼夜行帖 第二章の壱 春な忘れそ(前編) 作・平谷美樹 画・99.COM<九十九神曼荼羅シリーズ>

第二章の壱 春な忘れそ(前編)2

「心当たりと仰されましても──」

明るく

「

左吉は酒を啜りながら言う。

百夜と左吉の前には酒と肴の乗った膳が出されていた。左吉の膳の横には、すでに空になった銚子が三本ほど並んでいる。

「今朝になって色々と聞き取りをしたのでございますが、化け物に祟られるようなことはしていないと誰もが申します」

「蝦蟇とはかぎらない」百夜が言った。

「蝦蟇のように見えたというだけであろう?」

「ああ──。確かに、わたしが見たのは庭石の

「しかし、大蝦蟇や庭石に似た何かってぇのは──」

左吉は腕組みをして眉間に皺を寄せた。

「大きさは、正体を知る頼りにはならない。小さいモノが虚勢を張って大きく姿を変えることもある」

「だったら、小石とか雨蛙ですかい?」

「姿も大きさも頼りにならぬと言ったのだ」

「ならば、手掛かり無しじゃないですか」

「そういうことだ。決めつけて見るから、枯れ尾花も幽霊に見える」

「しかし──。化け物を見たのは確かでございます」

宗右衛門は、自分が見たものまで否定されたと感じたのか、声を尖らせた。

「見たことは確かだろう。だから、分かっているのは、化け物が出たということだけだ」

百夜はそう言って口を閉じた。

気まずい沈黙が続き、左吉は宗右衛門の酌で酒を飲み続けた。

※ ※

深更。

左吉は酔いつぶれて座布団を枕に大

小女が燈台の油を足しに来て、無言のまま頭を下げて出ていった。

百夜は身じろぎもせずに座ったまま、中庭の気配に注意を向け続けている。

空気が重くなった。

百夜は中庭に面した障子に顔を向ける。

じわじわとした圧力が障子の方角から迫って来る。

百夜は側に置いた杖を手に取り、立ち上がった。

杖は歩行の頼りにしているのではなかった。細身の刀身を仕込んだ杖である。

百夜は障子に歩み寄ってゆっくりと開けた。

十四日の月光に照らされた庭に、黒いモノがうずくまっている。

大きさは、牛二頭を並べたくらいであろうか。

百夜の、死人の目を通した景色には、それがモヤモヤとした霧のようなものに見えている。

甘い香りが百夜の

この季節、あちこちで嗅ぐ香りである。

その中に、微かな腐敗臭が混じった。

動物の肉が腐る臭いではない。

果実が腐るときに発する、甘く酸っぱい臭いである。

化け物の目が光った。

大きな口が開き、猛牛のような雄叫びを上げた。

左吉が飛び起き、宗右衛門があたふたと庭の方を見た。

「出たぁ!」

左吉が叫ぶ。

化け物は一気に縁側まで駆け寄った。

燈台の光に照らされたその姿は異様であった。

確かに蝦蟇に似た形をしていた。

外皮は

手足は大きな

濃密な甘酸っぱい臭いが室内に満ちた。

左吉も宗右衛門も腰を抜かし、目を見開いたまま化け物を見つめている。

百夜は仕込み杖を抜いた。

刀の切っ先を化け物に突きつける。

それは、化け物の鼻先にするりと滑り込んだ。

手応えは全くない。

「百夜さん! なんとかしてくださいよ!」

左吉が悲鳴を上げた。

化け物の目が左吉を向いた。

左吉は「ひぃ!」と叫んで、尻で後ずさる。

百夜は刀を化け物の鼻に突きつけたまま、言った。

「お前、梅の実であろう」

化け物は、跳び上がるようにして向きを変え、庭に走る。

百夜はその後を追う。

化け物は中庭の真ん中で百夜を振り返ると、一声鳴いた。

悲しげなその声は尾を曳いて夜気を振るわせた。

そして、化け物の姿はゆっくりと消えて行った。

左吉と宗右衛門が恐る恐る中庭へ降りてきた。

「梅の実──、と仰されましたか?」

宗右衛門は訊いた。

百夜は肯いて問い返す。

「敷地に梅はあるか?」

「いえ──。桜は植えてございますが、梅はございません」

「この家に関わりがある場所で、梅のある所はないか?」

宗右衛門はしばらく考えていたが、はっとした顔をして、

「根岸の寮に梅の古木がございます」

と、言った。

根岸は現在の台東区根岸の辺りで、

「おそらくは、それだな」

「梅の化け物でございますか」

「行ってみなければ確かなことは分からぬがな」

「梅の化け物ならば

「菅公を引き合いに出すと、雷が落ちるぞ」

「

左吉は

この続きは電子書籍でお楽しみください。

九十九神曼荼羅シリーズ 百夜・百鬼夜行帖 公開中の連載一覧はこちらから

著者紹介

●平谷美樹(ひらや・よしき)

1960年岩手県生まれ。

大阪芸術大学卒業後、岩手県内の美術教師となる。2000年「エンデュミオン エンデュミオン」で作家デビュー。同年「エリ・エリ」で第1回小松左京賞受賞。「義経になった男」「ユーディットⅩⅢ」「風の王国」「ゴミソの鐵次調伏覚書」など、幅広い作風で著書多数。

初出:P+D MAGAZINE(2019/01/12)

- 1

- 2