【著者インタビュー】有吉玉青『ルコネサンス』/自分自身の体験をふまえ、離れ離れに暮らす父娘の再会を描く

20数年の時を経て再会した父と娘の交流を情感たっぷりに描いた自伝的フィクション『ルコネサンス』についてインタビュー!

【SEVEN’S LIBRARY SPECIAL】

「小説という嘘を書きながら、父への本当の気持ちがわかっていった」

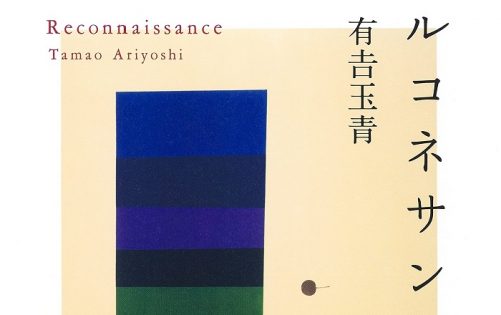

『ルコネサンス』

集英社 2035円

≪この人だ。ついにその時が来た。顔は知らないはずなのに、アルバムをよく見る余裕はなかったはずなのに、そしてアルバムの写真よりずっと歳をとっているのに、かすかに残る記憶が、その男に重なる≫―。大学院生の珠絵は、亡き祖母と母と暮らした一軒家でひとり暮らし。両親は、珠絵が生まれてすぐに離婚し、父・陣内彰生とは20数年会っていなかった。≪「お父さんに、会ってみないか」≫という伯父の勧めをきっかけに、父の行きつけの銀座のバーに通うようになり、娘と名乗らぬまま再会を果たす。まるで歳の離れた恋人のような逢瀬を重ねていく2人はどんなふうに父娘としての時間を過ごしていくのか。

有吉玉青

(ありよし・たまお)1963年東京都生まれ。ニューヨーク大学大学院演劇学科修了。大阪芸術大学教授。’89年、東京大学大学院在学中に母・佐和子との日々を綴ったエッセイ『身がわり』を上梓、’90年に同作で坪田譲治文学賞を受賞。2014年に、母を支えた祖母を描いたエッセイ『ソボちゃん』を発表。その他、小説に『月とシャンパン』『美しき一日の終わり』、エッセイに『雛を包む』『恋するフェルメール』など著書多数。6月5日、和歌山市に「有吉佐和子記念館」が開館した。

「これって面白い関係だな、小説になるんじゃないかな、と」

ものごころつく前に両親が離婚し、父親の顔をよくわからないまま成長した娘が、大人になってから父と再会する。『ルコネサンス』は、有吉さんが、自分自身の体験をふまえ、離れ離れに暮らす父娘の再会を描く小説だ。

「書くときは、恋愛小説みたいにできたらいいな、と思っていました。父と娘は永遠の恋人だと言ったりしますよね? 男性の友達にも、お嬢さんが生まれたばかりなのに、『一生、嫁にやらない』と言っている人がいますし。女友達の中には、お父さんがすごく好きな人もいれば、『一緒にお鍋を食べるのも嫌』と言う人もいて、私にはどちらの経験もないから、書きながら、どういうことなのか考えてみたかったんですね」

有吉さんの母は作家の有吉佐和子(1931~1984)で、父は、まだ国交のなかった旧ソ連からドン・コザック合唱団やボリショイ・バレエを招聘したことで知られる、伝説のプロモーターで実業家の

「私が生まれてすぐに両親が離婚したこと、ずっと会っていなかった父と、私の結婚が決まったことをきっかけに再会したのは事実ですけど、小説の細部は私が考えたことで、ほとんどがフィクションです。本の帯の『自伝的フィクション』というのは編集部で考えてくださったもので、単に『小説』として出すと、私小説で、全部本当のことなのかな?と思う読者もいらっしゃるかもしれないので、あえて『自伝的』という言葉を入れました」

小説の主人公で哲学を研究する大学院生の「

いなくなった父のことを書いた小説が文芸誌の新人賞の最終選考に残り、編集者から次の作品を書くことをすすめられた珠絵は、陣内と会うことで「続きの物語を書けるかもしれない」と考えている。

有吉さん自身は、父と再会したときすでにデビューしていたし、新人賞に応募した経験もないが、二人で会っているとき、自分たち父娘の関係が、小説になりそうだと感じていたという。

「おたがい、どうしていいかわからなくて、すごくぎくしゃくしていました。ずっと会ってなかったから、相手を失望させたくないという気持ちも強かったんでしょうね。それでも何度か会ううちに、だんだん本当の自分が出てくるようになって、これって面白い関係だな、小説になるんじゃないかな、と思っていました」

タイトルの「ルコネサンス」はフランス語で、「再認」「偵察」「踏査」などの意味がある。それぞれの訳語が章題に採られ、距離が縮まったり、誤解から再び遠ざかったり、その都度、変化して形の定まらない、娘と父との関係を表している。

「『ルコネサンス』というのは本を読んでいて知った言葉で、『知らないでつきあっていたけど、あなたでしたか』というような文脈で使われていたんですね。調べてみると、いろいろな意味があって、これはいいなと、早い段階で小説のタイトルに決めていました」

再び出会った父と、娘は関係を結びなおす。この小説を書いている時間は、有吉さんにとって、どういうものだったのだろう。

「楽しかったです。もちろん、たくさん苦労はしましたけど、せりふやシチュエーションを書きながら、たとえば父に会っていたとき、料理を前に感じていたことが形になっていく感覚がありましたね。小説という嘘を書きながら、自分の本当の気持ちがわかってくるみたいな。小説を書くときはいつもそうですけど、自分にはできないことも主人公にはやらせることができるので、それも面白かったです」

私の中にあった疑問の答えを父の言葉に見つけた気がした

神彰については、2004年に伝記(大島幹雄著『虚業成れり 「呼び屋」神彰の生涯』/岩波書店)も出ている。有吉さんも本の取材に協力しているが、知らなかったこともずいぶんあり、執筆の参考になったそうだ。

「どこからともなく情報は集まってきて、父のイメージはなんとなくですが持っていたかもしれません。小説を書くときには資料も読みましたが、書いているうちにどこまで自分が知っていたか、どこまでが本当にあったことで、どこからが自分の創作か、自分でもわからなくなってしまいました」

父と母はなぜ離婚し、なぜ父は戻らなかったのか。ずっと父に聞きたかったことを、有吉さんは結局、聞かなかった。

「『どうでもいいや』って気持ちになったんです。父は次に何をするかわからないところがある面白い人で、母はこの人のことが好きだったろうな、とわかったから、それでよくなってしまった。小説にも書きましたけど、『どうしてドン・コザック合唱団を呼んだの?』ってなにげなく聞いたとき、『みんなに聴かせてあげたいなあと思った』と父が言ったんですね。その瞬間、『この人は、私の父だ!』って感嘆符がはじけたんです。『なぜ自分はものを書いているんだろう?』という私の中にあった疑問の答えを見つけたような気がしました」

小説の「珠絵」は父を「ジンさん」と呼ぶが、あるとき、「お父さんの故郷に行こう!」と言って陣内を感動させる場面がある。

たおやかな印象の有吉さんが実際に口にしたのは、「お父さん」ではなく、「オヤジ」だったそうだ。 「だって『お父さん』より『オヤジ』のほうが本当にぴったりくる人だったんです。父も結構、気に入っていたみたいで、雑誌のインタビューで娘にそう呼ばれてる、とうれしそうに話しているのを読んだことがあります」

SEVEN’S Question SP

Q1 最近読んで面白かった本は?

この本の連載、ゲラ作業がひと段落して、その間、おろそかになっていた掃除・片付けで、落ち着いて本を読む時間が取れていませんでした。

Q2 新刊が出たら必ず読む作家は?

書評や広告を見て、面白そう、と思ったら買うので、必ず読む作家というのはいません。

Q3 座右の一冊は?

辞書ですね。使い慣れている言葉でも、ふいに使い方がわからなくなったり、「この言葉でいいの?」と思ったりして、しょっちゅう辞書をひきます。

Q4 最近見て面白かったドラマや映画は?

コロナで外出の機会が減り、映画館にも行っていません。テレビは料理番組や健康番組が好きです。よく見るのは『ジョブチューン』と『家事ヤロウ!!!』。見るとどうしても、つくりたくなり、買いたくなります。

Q5 最近気になるニュースは?

ウクライナ情勢。他人事ではなく、世界がつながっていることを感じています。毎日報道を見ていますが、この前ふと、報道されていないだけで、ほかのところでも問題は日々継続していることを思いました。

Q6 最近ハマっていることは?

ご飯をつくること。この小説の主人公と私は違うキャラクターですが、料理が好きなところは私です。健康番組を見て、食べ合わせや順番を考えて、パズルみたいに献立をつくります。昔から健康が何より大事だと思っています。喜べるのも悲しめるのも、健康でいてこそなんですよね。

Q7 運動はしていますか?

なるべくたくさん歩くようにしていることと、スクワット。毎日5分しているのですが、先日、足が痛くなって、病院で「やりすぎ」と言われました。

●取材・構成/佐久間文子

●撮影/天日恵美子

(女性セブン 2022年7.7/14号より)

初出:P+D MAGAZINE(2022/07/16)