新刊エッセイ刊行記念特別インタビュー ◇ 浅田次郎「文学者と旅の不思議な関係」

JAL機内誌『スカイワード』人気連載エッセイ

「つばさよつばさ」単行本化第五弾『見果てぬ花』発刊記念

著者 浅田次郎氏 特別インタビュー

これまで一年の三分の一は旅の途上にあった作家がコロナ禍のいま考える「旅」の形。そして、作家と旅の関係とは──

旅に行きたい欲求は読書で満たされる

――現在、コロナ禍が続く中、どのように過ごされていますか。

私は多趣味に思われているようですが、まったくそんなことはないんです。やりたいことの九〇%は、もう本を読むということ。この家にいる時間はむしろ読書に持ってこいだ、という感じを強く持っています。とにかく本を読み続けているので逆に原稿が遅れてしまって、いったい僕は何をやっているんだろうと思ったりもしました(笑)。

――ステイホームは読書に最適である、と。

私はいつも、本屋に行って興味のある本をざっと買ってきます。本というのは買ったときが読みたいときで、だから部屋に積んだままになっていた本が山のようにあったんです。それを片っ端から読破していくだけで十分面白くて、まったく退屈していません。それに旅に行きたいという欲求も、読書によって満たされるということを知ったのが、コロナ禍における発見のひとつでした。画像の精度がすごく上がっているので、旅の雑誌を読むだけでも結構満足できます。ただ、そのなかでも最上なのはやはり小説ですね。つい先日は、ふと思い立って昭和初期に書かれた横光利一の『上海』という小説を読んだのですが、本当に上海へ旅したような気分になりました。しかも時間まで飛び越えて当時の上海を感じられるのだから、こういう旅の仕方というのもありだな、と。僕のエッセイや小説も旅をテーマにしたものが多いので、この機会に多くの方に読んでもらえたらうれしいですね。パリでもローマでも、どこへでも行けますよ。

――温泉がお好きなことで知られますが、今は我慢しているそうですね。

温泉だけは困ったもので、行きたいと切実に憧れますね。温泉に関する昔の本をほじくり出して、やはり読んでいますよ。僕は今六十八歳ですが、七十歳になったら小説を書けなくなるだろうと思っていたので、いずれ温泉評論家になろうとしていたほどなんです(笑)。でもコロナ禍での僕は、どこにも出かけないと決めましたから。外出はほとんどしていなくて、完全武装をした状態で近所のスーパーにときどき食べ物を買いに行くくらい。あとはやはり、どうしても本が枯渇してしまうので月に一度、神保町に本の買い出しに行くだけです。

――外出しないことを徹底していらっしゃる。

なぜなら感染しやすい、重症化しやすいという諸条件に自分がぴたりと当てはまるから。一般的に六十八歳は高齢者ですし、基礎疾患も持っている。僕は冠状動脈に二本のステントが入った心臓病患者なんです。それに数年前に煙草をやめたとはいえ、五十年以上の喫煙歴がある。多くの危険因子を持っていますからこれは外出は控えなければならないと、そう自分で決めました。子供の頃から付和雷同はいけないと思っていたし、空気に流されて周囲と同じことをするのは信条として嫌です。粋じゃないでしょう。現在はGo Toキャンペーンでみなさん旅をしていますが、感染者の数字そのものはそれほど変わっていませんからね。

――世の中はマスクの生活も続いています。

僕自身、冬のあいだはマスクをする習慣をずっと持っていました。でも、世界中を旅してわかったけれども、アメリカやヨーロッパは、たとえ真冬でもマスクをしている人はいない。それはアジアも同じで、マスクの習慣というのは日本人だけのものです。だから空気が乾燥した冬のヨーロッパでマスクをしていると、みな僕を避けるんですね(笑)。マスクをしている人間は伝染病を持っているという考え方なんです。でも今回は、マスクをする日本人の習慣が良いほうに出たのは明らかですね。日本人は全員抵抗なくマスクをつけられる。トランプ大統領もそうだけれど欧米人は生まれてから一度もマスクをしたことのない人が多いから、目隠ししろと言われるように苦痛なんでしょう。「マスクをしましょうよ」と、日本から世界に呼びかけてもいいくらいに思っています。

エッセイと小説の書き方はまるで違う

――旅にまつわるエッセイ集の新刊『見果てぬ花』の内容は、熟達の域に達し、ユーモアや粋、自虐や諧謔、深い見識や知識に支えられて、味わい深い読後感を残してくれています。浅田さんにとって、エッセイと小説を書く時の違いとは。

エッセイと小説というのは、まるで違います。エッセイでは、ありのままの素の自分を書きます。一方、小説はいかに嘘をつくかですから、アイデアや発想というものに寄りかかるわけです。エッセイとは何かといえば、「随筆」という字の如く「筆に随う」ということ。筆に随うとは心に随うわけで、心にうつるよしなしごとを、そこはかとなく書きつくるということです。読者の方は、あの小説を書くのはこんな人なのか、という読み方をしてもらえれば面白いんじゃないでしょうか。

――JAL機内誌『スカイワード』の連載「つばさよつばさ」は十八年間も書き続けていらっしゃいますね。

これが現在僕が手がける、唯一のエッセイです。リストラされない限りはずっと書き続けますし、もうこうなったらとことんつき合ってやろうと思っています(笑)。

「つばさよつばさ」は原稿用紙七枚ぶんで、たいていは一気に、一日で書き上げます。そうでなければだめで、悩み悩み書いている原稿というのはあまりいいものにはならない。自分自身が面白がっていないとね。それはエッセイに限らず、小説でも同じです。執筆はいつも朝六時頃から、午後一時か二時頃までです。でも、もし書けなければ止めてしまいます。そういう気持ちで書いても、面白いものになるはずがない。逆に興がのってどんどん書いてしまう時も途中で止めるんです。自分のテンションが上がって筆が滑っているだけだから、それも怖いんですよ。作家は、いつでも冷静さと客観性を失ってはいけません。

――長く旅を続けるなかで、旅に対する思いの変化は。

それはありましたね。若い頃は初めて行く場所が多いので、どこに行くにしても、どうしても浮かれ上がってしまう。しかし同じ場所に何度も行ったり、自分が年を取るに従って、もっと深いところを見るようになります。近頃は、旅というのは年を取れば取るほど楽しめるものだと実感します。むしろ若い時はできるだけ旅をしないで、一生懸命働いて、旅を理解するための知識や教養を蓄える。そのうえで年を取ったら世界各地へ足を延ばす、というのがいいんじゃないでしょうか。歴史も文化も何もわからないよりは、旅は格段に面白いものになると思います。

――新刊『見果てぬ花』に収められている「旅の順序」にも、作家デビューした直後の四十代の頃はシルクロード探訪などは見向きもせず、北京や西安で中華料理に溺れていた、とありますね。

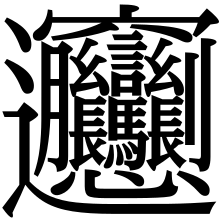

中華料理は、誰が食ってもうまいですよ。それだけでも、行く価値はあります。同じく収録されている「西安の麺 長安の花」の回でも書いているとおり、西安といえば古くから小麦が常食で、粉物がたいそう美味しいんです。それでビャンビャンメンを食べに行った。ビャンビャンメンのビャンを漢字で書くと、

――コロナ禍が収束したら、どちらに旅を?

旅好きの人は今、みなさんその日を夢想しているんじゃないでしょうか。僕はこの前そのことを考えたら、とにかくイタリアに行きたいな、と思ったんです。なぜかは自分でもわからないけれど。でも、イタリアを嫌いな人はいませんよね。食べ物はやはり断然イタリアと中国です。食べることへのこだわりがそもそも違う。一方で中国は、僕にとっては外国という気がしないんです。フライト時間も短いし、いつでも行けるから、国内旅行とあまり変わらないという感じで。中国は勘定できないくらい、最も多く行っている外国です。少なくとも北京だけでも四十回は訪れています。それでも依然、行くたびに楽しくて、中国は大好きですね。

――今後、新たに訪れたい地などは。

これも「旅の順序」に書いていますが、老後の旅として意識的に残してあったのがヨーロッパ・アルプスです。今から二十年ほど前、スイス行きの便に乗ったら、もうぎっしりとお年寄りだらけでして。それでいろいろ調べたら、ヨーロッパ・アルプスはお年寄りにぴったりだということがわかった。たくさんの登山電車やロープウェーがあって、自動的に運んでくれる。その時に決めました。アルプスは年を取って、足腰が衰えてからにしようと。でも最近は、取っておいたまま行けなくなるのも嫌だから、もう解禁しようかなとも思っているんです。

作家も旅人も自由であれ慎重であれ

――子供の頃に憧れた「旅先作家」のイメージを内包していた川端康成、そして今年、没後五十年を迎えた三島由紀夫。著者がみる作家と旅とは……。

気の向くまま旅に出て鄙びた旅館に泊まり、湯に浸かりながら物語を練り、ひとつ作品を書き終えたらふらりとまた旅に立つ。そんな「旅先作家」の典型といえば川端康成ですから、憧れましたね。でも、それというのは単なる川端康成のイメージに過ぎなかったのだと、作家になってからわかりました。旅先で小説を書くというのは、さまざまな意味で現実的ではないからです。川端さんが泊まったという宿にもずいぶん行きましたが、そこに二か月間投宿するというのはやはり無理がある。たとえばご飯はどうしたんだろう、とか。最近は温泉宿でも同じ食事は出せないから三泊されたら困るというところもあります。僕も温泉旅館に三、四泊したこともありますが、仲居さんがやたらと見にくるんです(笑)。男がずっとひとりで部屋にこもってるから、自殺でもするんじゃないかと怪しまれたんでしょう。それからまだ無名の頃ですけれど、作家が泊まることでよく知られたホテルに自主的に缶詰になったこともあります。帰りにサインを書いておいてきたら、「忘れ物ですよ」と言われました(笑)。それに僕の小説は大概たくさんの資料や辞書を必要とするので、それを全部持ち運ぶわけにもいかない。そういう意味でも、旅先で小説を書くというのは現実的ではないんですね。

――旅のエッセイも多かった三島由紀夫、今年は没後五十年。

三島由紀夫は我らの時代のヒーローです。尊敬する作家ですし、今も読み返して学ぶところは多い。でも、僕は三島さんよりずいぶん長く生きてしまったから、さまざまなことが自分でもわかってきたと思います。あの人ほどいろんな才能に恵まれて、かつその才能を発揮できる環境を持っていた人もいなかった。でもそのあらゆる才能のなかで、小説家という最も似合わないものを選んでしまったんじゃないか。小説家としての資質はどうだったのか、ということも最近考えます。それを彼自身の言葉で引用すれば、「自己の資質を見誤ったんじゃないか」ということ。この言葉は、三島がある人について評論したものなんですが、作家に限らず誰でも、文章というのは自身を映していることが結構あるんです。三島さんも、それを自ら意識していたところがあるのではと思います。

――三島は小説家には向いていなかった、と。

なぜかというと、三島さんはストーリーを構築するのが苦手なんですね。嘘がつけない人なんです。だから『金閣寺』とか『絹と明察』とか、ストーリー性があるものは現実に起きた出来事の脚色であることが多い。『宴のあと』は実際にモデルがいて、裁判にもなりました。

僕自身に問うた時に、モデル小説を書くことがあるかというと、それはあり得ない。だって小説というのは、嘘をつけばいいわけだから。それだけ僕は嘘つきで、三島さんは正直者だったということでしょう。だから三島さんは、小説に行き詰まっていたんじゃないかなという気がするんです。限界が見えていたのではないか。それは遺作の『豊饒の海』を読めばよくわかります。確かに一巻目の「春の雪」は非常に素晴らしい小説です。でもその後の「奔馬」も「暁の寺」もよくわからない。つまり、「春の雪」で使い果たしてしまっているんですよ。四巻目の「天人五衰」にいたっては、ラストに「何もないところへ、自分は来てしまった」と書く。あれが最後に辿り着いた三島さんの小説家としての心境でしょう。そういう意味で、「天人五衰」はとても悲しい小説です。あの悲しさというのは同じ小説家でなければわからない。ただあの人は早熟だったから、四十五歳という早い時期に、その最後が来てしまったということじゃないでしょうか。

――三島は旅の随筆もたくさん書いています。

さきほども言ったように、嘘のつけない人だから三島さんのエッセイは面白いし、上手です。彼の旅のエッセイには、僕もとても影響を受けていますよ。それ以外にも、三島さんに教わったことはすごく多い。小説家というのは職場から解放されるという意味では自由業で、旅人も現実から解放されるという意味で自由なわけです。でも人間は自由であればこそ慎重でなければならない、というのを僕は三島さんから教わった。三島さんは早くに作家デビューして、自由奔放で、何でも可能な立場にいました。だから本来は、もっと慎重でなければならなかったんだけれども、そこが欠けていたんだと思います。才能があって、時間があって、自由がきくならそれ以上に慎重でなければならない。それは小説家としての僕の戒めであり、そして旅人としての僕の戒めでもあると思っているのです。

浅田次郎(あさだ・じろう)

1951年東京生まれ。97年『鉄道員』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、『お腹召しませ』で06年中央公論文芸賞、07年司馬遼太郎賞、08年『中原の虹』で吉川英治文学賞、10年『終わらざる夏』で毎日出版文化賞、17年『帰郷』で大佛次郎賞を受賞。他の著書に『プリズンホテル』『蒼穹の昴』『つばさよつばさ』『アイム・ファイン!』『パリわずらい 江戸わずらい』『わが心のジェニファー』など多数。15年紫綬褒章受章。19年菊池寛賞受賞。

(インタビュー/鳥海美奈子 写真/太田真三)

〈「本の窓」2020年12月号掲載〉