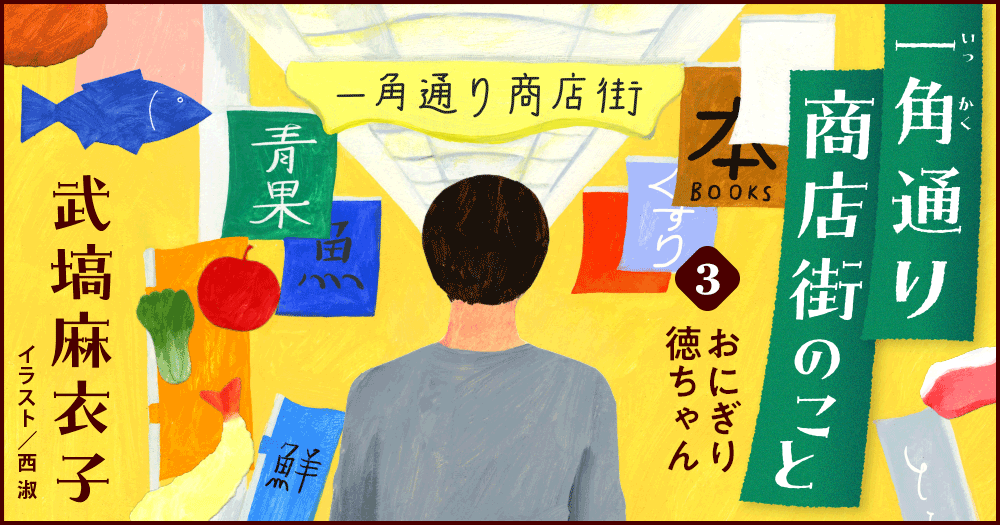

武塙麻衣子「一角通り商店街のこと」3. おにぎり徳ちゃん

〜大学生の雄士とごはんの話〜

3. おにぎり徳ちゃん

六月になってすぐ、急に体重が落ちた。四限が休講になり、早く帰れることになった木曜日、久しぶりに鶴亀湯に寄って熱い湯にのんびり浸かり、さっぱりと良い気分になったところで何気なく乗った脱衣所の体重計が叩き出した数字に、雄士はぎょっとしたのである。春に受けた大学の健康診断の時より3キロも体重が落ちている。どうりで最近穿いているパンツがどれもなんだかウエストのあたりがゆるく感じるはずだ。

「なんで?」

びっくりして体重計から降り、もう一度ゆっくりそっと乗ってみた。体重計の上でこわごわしゃがんで数字を見るとやはり3キロ減っている。次に背筋をぴんとのばして立ち、深呼吸をしてから首をなるべく動かさないままうんと寄り目にして下の方を覗き、現れた数字をぐっと睨んでみたけれど、やはりぴったり3キロ足りない。

「雄ちゃん、どうした? 体重計なんかに突っ立ったまま」

いつの間にこんなことに、とぼんやりしていると、鶴亀湯の常連のシゲさんが座っていたマッサージチェアのスイッチを切って声をかけてくれた。シゲさんは、風呂のあとに決まって脱衣所にふたつあるマッサージチェアの一つをきっちり三十分ほど独占するのが趣味なのだ。

「いや、なんか、急に痩せちゃったみたいで」

「ええ、なんだなんだ。六月からもう夏バテか?」

シゲさんが眉をしかめる。

「雄士くんの心配もいいけどさ。シゲさん、いい加減マッサージチェアあけてよ。それシゲさん専用じゃないんだからね」

バスタオルの交換にやってきた鶴亀湯の三代目店主が苦笑いしながら言った。

「こちとら年食ってんだ。体がもう骨と皮だけでがっちがちなんだよ。マッサージくらい老い先短いじいさんに好きなだけ受けさせてくれよ」

もっともらしい言い分だが、シゲさんはこれを十年前から言い続けているらしい。店主が首をすくめてみせる。

「老い先短い短い詐欺なんだよ、シゲさんは。めちゃくちゃ元気なのにさ」

「おい、聞こえてるぞ」

鶴亀湯の日常風景だ。雄士がふきだすと、ふんと鼻を鳴らしてシゲさんが立ち上がった。

「そうだ。雄ちゃん、今から飯食いに行くか」

「飯ですか」

「おん。雄ちゃん、酒飲めるのか?」

「いえ、まだ。俺、八月で二十歳になるんです」

「あちゃー。それじゃ酒場で堂々と酒飲ませるわけにもいかねえよな」

頭を掻いて少し考えた後、シゲさんは、

「いいこと思いついた」

とにんまりしたのだった。

「お邪魔するよ」

それは一角通り商店街の中ほどにあるとても小さな店だった。靴店と乾物店に両側からぎゅうぎゅう押されているような狭いスペースで、レースのカーテンがかけられた窓と深緑色に塗られたドアがひとつあるだけで看板なども出ていないので、何度か前を通ったことがあったけれど、まさか店だとは思っていなかった。シゲさんに続いて雄士が中に入ると、ドアベルがろろろんと鳴った。店内にはL字型の細長いカウンターがひとつあり、座席ごとに少しずつ間隔をあけて天井からぶら下がっている裸電球の灯りが奥まで柔らかく続いている。

「なんのお店なんですか」

小声でシゲさんに聞くと、

「あれあれ」

と、シゲさんが振り返ってドア脇の窓を指さした。外から見た時は気がつかなかったが、レースのカーテンの下で小さなライトが光っている。よく見るとそれは海苔を巻いた小さなおにぎりの形をしているのだった。

「おにぎり?」

雄士が聞くと、シゲさんは頷いた。

「おにぎり徳ちゃん。最高だから食ってみな」

「いらっしゃいませ」

落ち着いた低い声がして紺色の作務衣を着た店主らしき人が現れた。

「あれ、シゲさんか。めずらしいね。こんな早い時間に」

「ちょっとさ、こっちがまだ酒が飲めねえって言うから」

くいっと顎で紹介されて、雄士は慌てて頭を下げた。

「腹いっぱいにさせてやろうかと思って。雄ちゃん、この人ね、徳ちゃん」

「こんにちは」

徳さんは頷きながら流れるような動きで冷蔵庫から瓶ビールを取り出し、ぽんと栓を抜いて小さなグラスと一緒にカウンター越しにこちらに渡した。

「はい、シゲさんは飲むでしょ」

「どうもどうも」

「あ、俺やります」

雄士が瓶を受け取ってグラスに注ぐと、シゲさんは目を丸くした。

「へえ、飲まないのにうまいもんだな。徳ちゃん見てみなよ、この泡」

「田舎で祖父がよく瓶ビールを飲んでてお酌するとアテを一口もらえたりしたんです」

生前、まだ元気だった頃の祖父に、雄士の注ぐビールは泡とのバランスがすごくいいぞと褒められた。注ぎ方は見よう見まねのでたらめだったし、祖父は雄士や妹の胡桃がするたいていのことはなんでも褒めてくれる人だったので、本当に上手に注げているのかずっと謎だったが、シゲさんの口ぶりからすると、あれはあながち噓ではなかったのかもしれない。

「温かいお茶か冷たい麦茶もありますよ」

「じゃあ、麦茶をください」

すぐに渡されたグラスでシゲさんのビールと乾杯すると、急に喉が渇いていたことを思い出し、雄士はごくごく麦茶を飲んだ。実家で子供の頃の夏に飲んだような濃い味がする。

「はぁ、しっかし風呂のあとに飲むのは百倍うまいな」

シゲさんの言葉に思わず横で頷いたが、シゲさんが飲んでいるのは、あっという間に手酌で注いだ二杯目のビールである。

「ほれ、何食いたい。雄ちゃん、好きなだけ食っていいぞ」

シゲさんに促されて開いたメニューには、おにぎりの具の名前がぎっしりと書かれていた。

「梅、おかか、こんぶ、ツナマヨ、高菜、辛子明太子、生たらこ、焼きたらこ、鮭、鶏そぼろ、卵黄醤油漬け」

思わずごくりと唾を飲み込む。もう一口麦茶を飲んで、雄士は先を読んだ。

「野沢菜わさび、とろろ昆布、辣油きくらげ、とうもろこし、豚キムチ、甘辛牛肉、きゃらぶき、まぐろ角煮」

まだまだ続くが、読みあげているだけでどんどんお腹が空いてくる。はっとしてメニューから顔をあげると、隣でシゲさんが、カウンターの向こう側では徳さんがにこにこしながらこちらを見ていた。

「俺はね、いつもの高菜と卵黄醤油漬け。小さくにぎってよ。雄ちゃん、どうする。若いんだからでかいの食いな」

「じゃあ甘辛牛肉ととろろ昆布の大きいの食べてもいいですか」

「いいねぇ。だけど雄ちゃん、とろろ昆布とはまた渋いね」

徳さんが手際よく作業を始め、シゲさんがグラスを空けたので、雄士はもう一度瓶を手に取った。

「富山の実家でよくとろろ昆布のおにぎり食べてたんです」

とろろ昆布のおにぎりは、雄士の家ではにぎる人の気分によって中身の具が変わる。祖母がにぎる時は梅かちりめんじゃこのことが多く、母はツナマヨか天かすをいれていた。そして当たりというのがいつもひとつだけあり、それは必ずチーズなのだった。おにぎり全体をとろろ昆布がふんわりと覆うので、食べてみなければ中身はわからず、祖母と母のおにぎりは形も大きさもそっくりなので二人が同時に作ったとろろ昆布おにぎりは、どう頑張っても見分けがつかない。続けてふたつも三つもツナマヨを引き当ててしまって、胡桃から「お兄ちゃんはツナマヨばっかりずるい」と文句を言われたり「なーん、雄士は。梅も食べなさい」と祖母に言われて、そんなこと言ったって見た目じゃどれがどれだかわからないよ、と笑ったり、最後の最後にチーズが当たってもうお腹はいっぱいだけど大喜びしたこともあった。すっかり忘れていたそんな小さなことを一気に思い出し、けれどどこからシゲさんに話せば良いかがわからず、雄士はついふっと微笑んだ。

「なんだ、気持ち悪いな。思い出し笑いなんかして」

雄士が黙ったまま頷いてもう一度シゲさんの空いたグラスにビールを注ぐと、シゲさんはおおげさに目を見開き、それから、

「徳ちゃん、お手すきの時にもう一本頼むよ」

と頬を緩めるのだった。

- 1

- 2