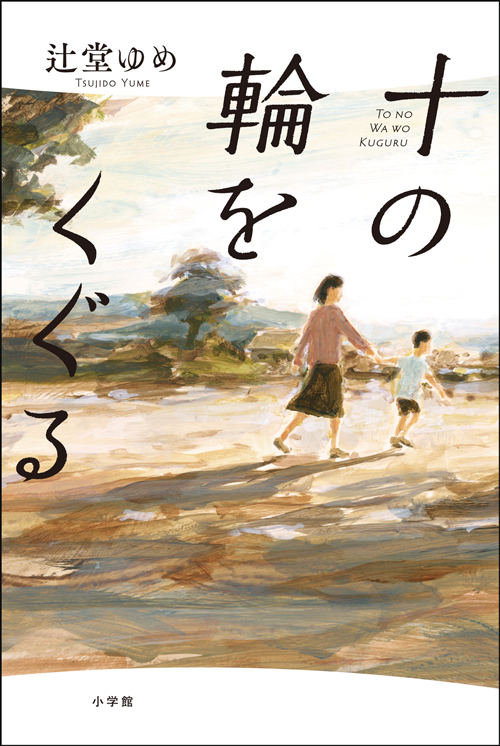

辻堂ゆめの新刊『十の輪をくぐる』 冒頭ためし読み!

朝の光で気分よく目覚めたことなど、一度もない。

毎日昼まで寝ていられるのだったらいいのに、と布団の中で思う。今日が休日だったらいいのに。会社が大雨で休みになってしまえばいいのに。腕を伸ばして目覚ましの音を何度止めても、泰介の頭の中には白い靄が停滞している。

「あなた、起きて」

「そろそろ起きたほうがいいんじゃない」

「起きないと時間がなくなるわよ」

「あと十五分で家を出ないと」

何度も由佳子に起こされ、ようやく目覚める。不機嫌な状態でワイシャツに腕を通し、スーツのズボンをはく。まだ脳が起きていないものだから、たまに靴下が色違いになっていたりする。朝食は食べずに、だらだらと歯を磨いてから玄関へと向かう。

「ちょっとちょっと、これ持っていかないと」

ポケットに入れ忘れていた財布とスマートフォンを、由佳子が玄関まで持ってきてくれた。いってらっしゃい、という声に送り出されて、家を出る。

大抵、駅までの徒歩十三分の間に、ようやく目が覚めてくる。十月も気がつけば下旬になり、都心の住宅地にも、そこはかとなく秋の香りのする涼しい風が吹いていた。

家の前の狭い路地を抜けると、昔ながらの個人商店が集まった商店街がある。八百屋、肉屋、パン屋、酒屋、花屋、クリーニング屋、接骨院、理容院。大型スーパーのように一気にまとめて買えないのは不便だが、ひととおり生活必需品は揃うから悪くない、と由佳子はここに引っ越してきた当初喜んでいた。

下町を訪れる外国人観光客の取り込みを狙っているのか、豆腐屋の軒先には『オリンピックまであと273日』という日めくりパネルが掲げられていた。こんな駅から遠い商店街までやってくるわけないだろ、と突っ込みを入れたくなるが、店主は毎日大真面目に数字のパネルをめくっているのだろう。

歩行者天国のローカル商店街を抜けると、大通りに出る。左斜め前方にスカイツリーのてっぺんを望みながら、電車に遅れないよう、半ば小走りで駅までの道のりを進む。電動アシスト自転車に我が子を乗せた母親たちや、通勤客を満載した都営バス、車体に市松模様のオリンピックエンブレムを印刷したタクシーが、せかせかと泰介を追い越していく。

小名木川にかかる広い橋を渡ると、地下鉄の駅はすぐそこだった。

泰介の勤める株式会社スミダスポーツは、その名のとおり、すぐ隣の墨田区にあった。所要時間は電車で十分と少し。自転車でも通える距離だが、駐輪場が用意できず、事故の危険性も高いという理由で基本的に禁止されていた。

七階建ての本社ビルの一階と二階は、自社で運営しているスポーツクラブになっている。社員は会費が半額になるから、泰介も時たま仕事帰りに寄ってエアロバイクに乗るようにしていた。おかげで、並の五十代より筋力がついている自信はある。由佳子には残業が多いと勘違いされているようだが、実際には仕事をしていない夜も多かった。

泰介が所属するマーケティング企画部はビルの四階にあった。エレベーターを降り、入り口の読み取り機に社員証をかざして自動ドアを通過する。オフィスフロアに入ると、壁の時計は始業時間ぴったりの九時半を指していた。

席に座って引き出しを開けたり閉めたりしていると、隣から声をかけられた。

「佐藤さん、あの」

課長の北見賢吾が、わざとらしく咳払いをする。

「いつも言ってますけど、もう少し早く来られませんかね」

「今日は時間ぴったりじゃなかったか」

「正確には三十秒ほど過ぎてます。それに、始業時間ぴったりにオフィスに入ってくるだけじゃダメなんですよ。パソコンを立ち上げて、業務が開始できる状態にしていただかないと」

細かいな、と心の中で舌打ちをする。今月から新しく課長になった北見は、まだ三十代半ばの若者だった。初めて課を統率する立場について気負っているのか、泰介の数分程度の遅刻や書類作成上のケアレスミスにいちいち文句を言う。北見は偏差値の高い私立大学を出ていて、同期では最速で課長に昇進したらしい。

一方泰介は、初めて管理職についたのが五十を過ぎてからだった。五十五で役職定年を迎えるまで四年間、関東圏の店舗を管理する部署の課長を務めていた。ただ、自分にはマネージャーよりもプレーヤーのほうがよっぽど向いていると思っている。部下の気持ちや仕事の進捗を細かく把握するのは面倒だったし、部長や他の課長と会議室にこもって討議しているとついつい熱くなり言い過ぎてしまうことが多かった。

「それと、昨日の朝お願いしたウェブ予約システムの店舗別登録数リスト、できあがってます?」

「何だっけ、それ」

「顧客属性のデータとの突合をお願いした気がするんですが」

「ああ、思い出した。それはこれからやるよ。昨日は店舗アンケートの入力作業で手一杯だったから」

「アンケートの集計は後回しでいいって、僕、伝えましたよね」

北見がこれ見よがしにため息をつく。向かいに座っている立山麻美と木村将太がちらりと顔を見合わせて笑った。彼らはまだ二十代後半のひよっこだ。だが、データアドミニストレーション課という仰々しい名をつけられたこの部署では、パソコンスキルが物を言う。これまでITに一切触れてこなかった泰介ばかりが後れを取り、若者が評価されるのは不公平なように思えていた。

「毎日毎日リスト作成ばかりで、飽きるよなあ。こんなの、それぞれの部署で手分けしてやればいいのに。ここに集約するから仕事がつまらなくなるんだ」

ようやく起動したパソコンにパスワードをゆっくりと打ち込みながら愚痴を言うと、北見がまた大きくため息をついた。

「せっかくオリンピックが近づいてきて、これからスポーツ界も盛り上がっていくところだっていうのにさ。数字やグラフなんか眺めてないで、俺は現場に行きたいよ」

立山か木村が反応してくれるかと期待したが、彼らはうっすらと愛想笑いを浮かべただけで、無言のまま業務に戻ってしまった。

スミダスポーツには、学生時代にやっていたスポーツクラブでのアルバイトを経て、そのまま正社員採用で就職した。泰介が入社した当時、スミダスポーツは墨田区とその周辺の数店舗のみを運営している小規模な会社だったが、その後合併や買収を繰り返し、業界でナンバースリーに入るほどに成長を遂げた。今では全国にあるスポーツクラブやスイミングスクールの運営を手がけている。

悪い就職先ではなかった、と今でも思っている。給料も業界では高いほうだし、結果的に業界大手と呼ばれる有名企業になった。しかし、年齢が上がるにつれて、仕事はどんどん面白くなくなっていった。

数年間の店舗勤務を経て、本社に異動になった。それから約二十年間、店舗運営管理部やスクール事業部の中で課を転々としていた。五十一の頃から四年間は管理職を経験し、上司や部下に振り回された。そして今月、新設されたマーケティング企画部へと異動になった。名前だけは見栄えがいいが、その内実は、社内の雑多なデータ管理業務をまとめて請け負っているだけだ。

パソコンを立ち上げ、北見に指示されたとおりにウェブ予約システムの登録データを呼び出した。モニターにずらりと並んだ数字や文字列を見るだけで、気力という気力が身体から抜けていく。

これをどうしたらいいんだっけ。

ブイルックアップ(VLOOKUP)、とかいったか。その数式を──いや待てよ、どこに書き込めばいいんだっけ。

頭の中で整理しようとしても、なかなかまとまらない。そもそも、これまで現場を直接統括する部署でしか仕事をしてこなかったのだから、突然エクセルだのマクロだのを駆使しろと言われてもできるわけがなかった。数字ばかり見ていても、集中力が続かない。

泰介は席を立ちあがり、データアドミニストレーション課の島をぐるりと回って立山の席に向かった。

「ねえ立山さん、二つのリストをくっつけるときって、何を使えばいいんだっけ」

「エクセルで VLOOKUP を使えばいいんじゃないですか? もしくはアクセスで一括処理」

「いや、でもどこに打ち込めばいいのかなって」

「見せてください」

立山が顔をしかめながら席を立ち、泰介の机までついてくる。立山はモニターを覗き込むなり、「まだローデータの段階なんですね。それならまずピボットテーブルを作らないと」と乱暴にマウスを動かし始めた。

立山が代わりに処理をしている間、手持ち無沙汰になり、後ろの島を振り返る。隣の課の新入社員がスポーツタオルのサンプル品を机に並べているのを見て、泰介は「おお」と声を上げた。

「それ、冬の入会キャンペーンで配るやつか」

「はい、そうです。見本が今日できあがって。なかなかかっこいいですよね」

「そっちの仕事は楽しそうだなあ」

「いやいや、昨日危うく発注ミスしそうになって、先輩方に大目玉を食らいましたよ」

新入社員の男子と言葉を交わしていると、「佐藤さん」という厳しい声が飛んできた。

「立山さんに仕事をやらせないでください。この仕事は、僕から佐藤さんにお願いしたものですよ」

課長の北見が、不機嫌そうな顔で泰介のパソコンを指し示していた。ピボットテーブルを作成し終えたらしい立山が、豊満な胸を反らし、カツカツとヒールの音を鳴らしながら自席へと戻っていく。

「ああ、ごめんごめん」

泰介は席につき、再びリストと向かい合った。隣では、北見が三度目のため息をついている。大雑把な泰介と、細かい部分が気になる北見とでは、どうも相性がよくないようだった。

北見がマネージャーとして優秀だとはあまり思えなかった。過去の上司たちは、もう少し自由に仕事をさせてくれたような気がする。細かい作業の一つ一つに明確な締め切りを設け、ちょっとでも過ぎると「あとどれくらいで完成しますか」と問い詰めてくる北見の姿勢は、まったく好きになれなかった。

スポーツをやってきた人間ばかりが就職するようなこの会社でも、やはり最終的に物を言うのは学歴だ。これまでに、北見賢吾のような高学歴の人間が抜擢される例をいくつも見てきた。

だからこそ泰介は、萌子が高校を卒業してすぐにバレーボールの道に進もうとしていることに諸手を挙げて賛成することができなかった。真っ当に大学に行き、自分の実力で企業に就職してくれるのが、親としては一番安心だ。萌子がスポーツしかできない子どもだったならそうは言わないが、萌子は学業面でもそこそこ優秀だった。

萌子には、自分のようになってほしくない。

十六歳の彼女が思っている以上に、選手生命は短く、会社員人生は長いのだ。

北見に注意された後も、リスト作成はなかなか進まなかった。とりあえず喫煙所で一服してみたり、コーヒーを買いにいったりと、気分転換ばかりに時間を取られていく。気がつくと時計は十二時を指していた。弁当を買いにいこうと椅子から腰を浮かすと、隣から厳しい声が飛んだ。

「リストはまだですか。午後一番の会議で使うので、お昼に行く前に仕上げていただかないと僕が困るんですが」

「それならそうと早く言ってくれよ」

「昨日お願いしたときに伝えましたよ」

呆れたような物言いに、泰介の心の中で苛立ちのスイッチが入る。どうして三十代半ばの若造に、毎日嫌味な口調で指図されなければならないのだろう。

結局、リストが仕上がったのは午後一時ギリギリになってからだった。北見のメールアドレスに送信すると、北見が慌てた様子でノートパソコンを抱えて会議室へと走っていった。

昼休憩をとろうと席を立ち、弁当を食べている木村の机を覗き込んだ。

「今日、美味そうな弁当売ってた?」

「いえ、別に」木村は目を合わせようともせずに、そっけなく答えた。「いつもと同じっすよ」

北見がああいう態度をとるからだ。当初は泰介に対して好意的だった木村や立山にまで、最近はなんだかバカにされているような気がする。

定年まであと一年半か、とエレベーターホールに向かって歩きながら考えた。

今の部署から異動できないようなら、雇用延長をする気はない。

リタイアしたら、何をしよう。

毎日昼から酒を飲み、借りてきたDVDを片っ端から見る。そんな生活も悪くないのではないか。

しかし、なんとなく釈然としない気持ちもあった。「もし萌子を大学に行かせるなら、六十五歳まで働き続けてもらわないと」という由佳子の言葉が脳裏に蘇る。

それなら、前の部署に戻りたかった。スポーツジムへの新しい器具の導入を検討したり、スイミングスクールやテニススクールのインストラクター育成計画を練ったり。自分のアイディアが直接反映される仕事は、純粋に楽しかった。周りからも実力を認められていたし、いくらでも残業できる気力と意欲があった。

定年まであと一年半。

もう、あの日々は戻ってこないのかもしれない。