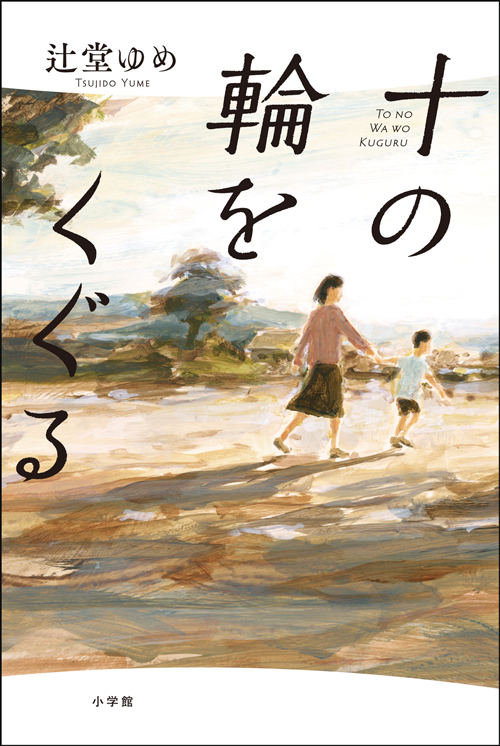

辻堂ゆめの新刊『十の輪をくぐる』 冒頭ためし読み!

食事の後は、三人で洗濯室へと向かった。

汗をたっぷり吸いこんだ作業着は、なるべく早めに洗っておかないと、狭い部屋の中でむんむんと臭いを放つことになってしまう。横並びの洗濯槽の前に陣取って、お喋りをしながら手洗いするのが三人の日課だった。

「まっちゃん、つねちゃん、グラウンド行っが!」

ようやく洗濯物が干し終わり、隣のアイロン室で替えの三角巾にアイロンをかけていると、あやちゃんが小刻みに足踏みをしながら、大きな声で呼びかけてきた。

「あと少しやけん、ちょっと待っとって」

「うんにゃ、待っちょらならん」

「あやちゃんのせっかち」

そう口を尖らせてみたものの、つねちゃんがそばでアイロンを片付け始めたのを見て、万津子も慌てて立ち上がった。ここにいる子は、幼い頃から家のことを手伝ってきた子ばかりだから、みんな手慣れている。万津子よりアイロンがけが速くて丁寧な子は、いくらでもいた。

いったん荷物を部屋に置いてから、あやちゃんとつねちゃんと三人で手を繋いで、勢いよくグラウンドへと駆けだした。

グラウンドに張ってあるネットの周りには、すでに幾人もの部員が集まっていた。準備運動をしている人もいれば、数名で輪になってトスを上げている一団もいる。万津子たち三人も、急いで屈伸運動を開始した。

周りでは、ソフトボール部や陸上部も活動を始めていた。バットを運んだり、列になってジョギングをしたりと、各々練習を始めている。

早番が終わった午後の時間には、こうやってスポーツに興じる者が多かった。もちろん毎日ではなくて、近所に住むお嬢さんがお裁縫や生け花を教えに来てくれる日には、そちらに参加することもある。どちらにも顔を出さず、近くの駄菓子屋で買ってきたお菓子をつまみながら部屋で雑談している者もいるにはいるが、だいたいの人たちは、何かしらの危機感を持って有意義な時間を過ごそうとしているように見えた。

中卒で、女工。

だから頭が悪い、身体も悪い、とは言われたくなかった。高校の教科書だって与えられればきちんと読めるし、自由時間には高校生よりも活発にバレーボールをする。セーラー服は着られなくても、女学生に負けないくらい勤勉で、ひととおりのお作法も身についている。そういう人間でありたいと、万津子は常日頃から思っていた。

女子バレーボール部の活動時間は、平日の十六時から十八時までだった。部員は、総勢四十名。いくつかある部活の中で、もっとも大所帯だ。

ただ、部員の半分は後番に入っていて、毎日の練習に全員が必ず参加するわけでもない。一回の練習に参加するのは、せいぜい十名ちょっとだった。九対九の試合形式で打つことが叶うのは、寮対抗戦のときくらいだ。今年から六人制の大会が創設されるようだから、ここらで方針転換することも考えなくてはならないかもしれない。

「こん前ん全日本、日紡貝塚が連覇したなぁ」

「ホント、強かねえ」

「どうやったら、あんなに強くなれるんだべ」

手首と足首をくるくると回しながら、三人で嬉々として話し合う。

女工のスポーツといえば、バレーボールだ。大正時代から戦前にかけて、不健康な労働環境改善のため、レクリエーションとして取り入れる工場が増えたのだという。今やどの工場にもバレーボール部があるのが当たり前になり、全国大会では毎年のように、繊維会社のチームが上位を総なめしていた。

「そりゃ、大松監督どんの力じゃいが」

「羨ましかねえ。一色紡績にも、偉か監督さんが来んかなあ」

「無理(むい)、無理。弱小チームん中ん弱小チームじゃっで、どげんひっくり返っても日紡や倉紡や鐘紡にゃ勝てやせん。そもそも、うちとは違っせぇ、あげなチームは高校の有力選手を引っ抜いちょっで」

興奮しているのか、あやちゃんが口から唾を飛ばしながら語る。自分たちには遠く及ばない世界とは分かっていても、同じ紡績工場で働いている女性が全国大会で大活躍しているというのは嬉しいものだった。

そんな話をしていると、隣から声がかかった。

「そげな夢んよな話、やめやぁ。まずは来月の寮対抗戦じゃろが。油断しちょったら、こぶし寮が勝っどな。かえで寮にゃ連覇はさせんど」

女子バレーボール部の部長を務めている、悦子さんだった。万津子たちより二つ年上の、二十歳。今年の一月には、和裁が得意な近所のお嬢さんに教えてもらいながら振袖を縫って、会社の講堂で成人式をしていた。その姿がとても綺麗で、後輩一同で騒ぎ立てて会社の人にしこたま怒られたのは、甘くて苦い思い出だ。

「うんにゃ、勝つのはかえで寮じゃっでなぁ。こっちにゃ宮崎万津子がついとるもんで」

あやちゃんが伸び上がって万津子の肩を引き寄せ、悦子さんに向かって胸を張る。この二人は同郷の鹿児島県霧島市出身で、とても仲の良い先輩後輩だった。

「そげん適当なこつ言うたらでけんよ、負けたらどげんすっとね」

万津子は慌てて身を屈め、あやちゃんの耳元で囁いた。しかし、彼女はまったく気に留めていない様子で、「じゃっどん、まっちゃんがこん中で一番上手じゃっで」と白い歯を覗かせて笑った。

「あたい、まっちゃんにゃ、オリンピックに出てほしか」

「何ば言いよっとね」

いきなり大きく出たものだ、と苦笑する。急に突拍子もないことを言いだすのは、あやちゃんの悪い癖だった。

「無理に決まっとるやろ。第一、バレーボールはオリンピック種目じゃなかよ」

「うんにゃ。そんうち、新種目になるかもしれんし」

「それこそ夢の夢たい」

「しかも、会場は東京。世界中の選手が、東京に集まっとよ」

「オリンピックを、東京で?」万津子は思わず噴きだしてしまった。「まったく、あやちゃんは想像力豊かやねえ。まだ戦争から十年ちょっとしか経っとらんとに、日本でオリンピックなんかしきらんよ」

「じゃっどん、『もはや戦後ではない』でなぁ」

あやちゃんが得意顔で腕を組み、一昨年の流行語を堂々と言い放った。

「もともと、東京オリンピックはあたい達が生まれた年に開かれる予定じゃったとよなぁ。戦争で流れっしもたけど。あと、再来年のローマ五輪の開催地を決むっときも、東京は最終候補ぎぃ残っちょった。じゃっで、可能性は大いにある」

「そうかねえ」

次々と繰り出される熱弁を、万津子は笑って受け流した。

あやちゃんの言うことは、まるで夢物語だった。確かに、いつか日本が戦争から完全に立ち直って、未来都市のようになった日には、オリンピックが東京や大阪で開かれることもあるかもしれない。

だが──それはきっと、遠い未来の話だ。

練習開始、という悦子さんのよく響く声を合図に、万津子とあやちゃんはお喋りをやめた。

二チームに分かれて、練習が始まった。

曇り空に向かって、白いボールが打ちあがる。チームメイトの手首に当たってボールが弾む。相手のコートで先輩が大きく跳ぶ。一つの動きも見逃すまいと、腰を低くして構える。

はよ来い、自分のところへ来い。

バレーボールをしている間、万津子はいつも、心の中でそう繰り返す。

それは、恐ろしいほど密度の濃い時間だった。朝四時二十分から始まる長い一日の中で、もっとも心が浮き立つ瞬間が、次々と訪れる。

白いボールが頭上に迫ってくるとき。

自分の足が地面を蹴るとき。

身体が伸び上がって、背がピンとまっすぐになるとき。

思い切り体重をかけて、右手をボールへと近づけるとき。

ボールが手首に触れ、相手のコートへと勢いよく吸い込まれていくとき。

万津子は、生きていることを実感する。もう経験することはないと思っていた青春のきらめきを、自分の内側に見出す。身体の隅々まで精気が行きわたり、心の奥底が熱く燃え始める。その勢いのままに、次のボールをコートに叩き込む。

「まっちゃん、すごかぁ!」

アタックが決まると、チームメイトが手を叩いて喜んだ。来月の寮対抗戦を意識したチーム分けにしてあるから、あやちゃんもつねちゃんも同じチームだ。

万津子は仲間内で一番背が高いから、いつもアタッカーとして活躍していた。寮対抗戦や、勝ち抜いた場合の工場対抗戦も、毎回代表選手として出場している。つねちゃんも同じくらいの背丈だが、あまり身体が強いほうではないらしく、万津子ほどの跳躍力はなかった。

一日八時間、ずっと工場の中で駆けずり回っているのに、よくバレーボールまで頑張る体力があるものだ、と寮の仲間に感心されることがある。

万津子にとって、バレーボールというのは、むしろ心が安らぐものだった。仕事中は前かがみになって糸を取り続けなくてはならないが、バレーボールをしているときは背筋をピンと伸ばして、広い空を舞うボールを見上げていられる。精一杯跳び上がって、また地面に降りてきて、またジャンプする。そのたびに、身体に熱い血が巡っていく感覚に酔いしれる。点を取ったときに仲間と手を合わせて喜びあえば、労働の疲れもたちまち吹き飛んでいく。

サーブをするのも得意だった。部長の悦子さんがいい位置につけていると上手く拾われてしまうこともあるが、サービスエイスを取る確率において万津子の右に出る者はいない。ボールが弧を描いて相手コートに落ちていくのを見たときのぞくぞくするような感覚は、他の何にも喩えることができなかった。

「まっちゃん!」

白いボールが高く舞う。トスを上げたセッターのあやちゃんが、万津子に向かって大きな声を上げる。

よし来た、任せて。

言葉には出さずに、万津子はただ大きく跳び上がる。タイミングは完璧だった。万津子が振り下ろした手が白いボールを捉える。ボールはネットを越えてまっすぐに、誰もいない地面へと落下していく。

わっと歓声が上がった。振り返ると、隣で練習していたソフトボール部の部員たちが盛大な拍手をしていた。バットを握る手を止めて、万津子の活躍を見守っていたようだった。

自然と笑みがこぼれる。つねちゃんが駆け寄ってきて、ぽんぽんと優しく肩を叩いてくれた。「まっちゃん、さすが」と顔をほころばせ、スキップをしながら自分の持ち場へと戻っていく。ネットのそばでは、あやちゃんもぴょんぴょん跳びはねていた。「まっちゃん、百人力!」と、彼女が両手で口を囲んで叫ぶ。

もう一本。

あと、もう一本。

仲間の笑顔を見るたびに、自分を奮い立たせることができる。次も頑張ろう。その次も頑張ろう。バレーも、工場の仕事も、何もかも、ずっとずっと、頑張ろう。

幸せいっぱいの気持ちのまま、自分の立ち位置へと戻る。そして、ふと考えた。

さっきはあやちゃんをバカにしてしまったけれど、やっぱり──。

──バレーボールがオリンピック種目になったら、どんなに素敵だろう。

寮の消灯は二十時半と決まっていた。

部屋いっぱいに広げた蚊帳の中に、それぞれの布団を並べる。全員の準備ができたことを確認してから、電灯の紐を引っ張って、灯りを落とす。

「まだ、だいぶ暑いな」

暗くなった部屋の中で、布団の上に寝転んでいるつねちゃんが呟いた。

「扇風機、あったらいいのにな」

「じゃっどねぇ」

あやちゃんがしみじみと相槌を打った。

「冬はこたつを入れてくれるのにな。なして夏は蚊帳だけなんだべ」

「窓を開くれば風が吹っがね」

「風といっても、熱風だども」

「あち、あち」

電気が消えてから少しの間は、こうやって雑談するのが日課になっていた。話し声が漏れると注意されてしまうから、小声で話す。

「じゃっどん」とあやちゃんがごろりと寝返りを打ちながら言う。「もう秋じゃっで」

「うん」

「すぐ涼しくなる」

「んだな」

「寮ん運動会も楽しみじゃっどなぁ」

「遠足も」

こそこそと話しているあやちゃんとつねちゃんを横目に、万津子は布団を抜け出した。

「まっちゃん、どげんしたな?」

「家に手紙ば書くけん、先に寝とって」

さっき押し入れから出しておいた便箋と鉛筆を持って、廊下に続く扉の近くへと移動した。廊下の灯りが隙間から漏れているから、手元を見るくらいの明るさは確保できる。万津子はよくここで消灯後に手紙を書いていた。

万津子たちの部屋は、八畳の広さがあった。本当は六名部屋なのだが、今は弘子さんを含めた四人で使っている。

一か月ほど前までは、この時間になると、毎晩すすり泣きが聞こえていた。十五歳の光子がホームシックにかかって泣いていたからだ。光子は、半年前に集団就職で長崎から出てきたばかりだった。たくさん話しかけたり、バレーボールや生け花に誘ったりと、万津子たちも先輩としてできる限り気を使ったつもりだった。だが、努力むなしく、光子は先月とうとう長崎に帰郷してしまった。どうしても、ここ一宮の地での集団生活が合わなかったようだった。

もう一人、三か月前に姿を消してしまった後輩がいた。万津子たちの一年下だった昭子だ。彼女は、半年前くらいから「お金を貸して」と押しに弱いつねちゃんに頼み事をするようになったのを弘子さんに咎められていた。なんでも、街で出会った男の人と付き合うようになり、駆け落ちしようとしていたらしい。「そんなん、『借りる』やなくて『盗む』やないの」と弘子さんに一喝された後、しばらくしてから昭子はいなくなってしまった。

会社の人が夜の街に捜しにいったが、昭子は見つからなかった。天草の実家にも帰っていないという。男の人に騙されて売られたのではないか、という噂が立っていた。

全員が全員、ここでの生活や仕事をまっとうできるわけではない。

万津子は一宮に来てから二年半、盆も正月も帰省していなかった。月二千円の給料を丸々切符代に充てるくらいなら、仕送りに回したかったからだ。仕送りに千円、自分の生活費に千円。生活費が余ったら、きちんと貯金をする。仕事が休みの日曜に贅沢をしすぎなければ、これで十分暮らしていけた。

床に便箋を広げ、うつ伏せに寝転んだ。便箋の下に重ねていた封筒を取り出し、指先でそっと開く。中には、仕送り用の千円札が入れてあった。

小夜子は、あと二年で高校進学か。

末の妹の顔を思い浮かべようと、目をつむる。万津子が荒尾を後にしたときはまだ十歳だったが、中学一年生の今は外見も相当変わっているだろう。中学で上位の成績を収め、学級委員も務めているという小夜子は、宮崎家の期待の星だった。

荒尾市のはずれで農業を営む宮崎家には、わずかな現金収入しかない。万津子も二人の姉も、愛知県に働きに来ていた。二人の兄は荒尾に残って農業を手伝っていたが、生活はひどく苦しいはずだった。

だから、毎月送るこのお金を学費の足しにして、小夜子だけでも高校に進学させてやってほしい。その一心で、万津子は毎月給料の半分を家に送り続けていた。

鉛筆を握り、手紙を書き始めた。伝えたいことはいろいろあったが、寝るのがあまり遅くなってもいけない。考え考え、短い言葉で近況をまとめた。『彼岸花』という映画を見たこと。あやちゃんやつねちゃんと色違いのサックドレスを買ったこと。同部屋の光子が長崎に帰ってしまったこと。

それから最後に、『小夜子の高校の学費は足りそうですか』と書き添えた。もし足りなければ、仕送りの額を増やすことも考えなければならない。

みんな、元気やろか。

ふと涙がこぼれそうになった。二年半前、荒尾駅からSL列車に乗り込んだときのことを思い出す。

昭和三十一年三月のことだった。両親と二人の兄、妹の小夜子、それから高校に進学する同級生が、みんなで駅のホームまで見送りに来てくれた。窓を開けて、同級生が持ってきてくれた五色のテープの端をしっかりと持ち、動き出す汽車の中から懸命に手を振った。テープが真ん中からちぎれて、みんなが遠くなっていくのを見て、声を上げて泣いた。

トンネルに入るから窓を閉めてください、とアナウンスが流れた後も、テープの切れ端を握りしめたまま座席から動けず、ずっと泣いていた。結局、近くの席にいた男子学生が、見かねて窓を閉めてくれた。車内は、熊本から県外に集団就職する学生服姿の少年少女でいっぱいだった。あちこちの席で、少女の泣き声がずっと聞こえていた。

荒尾を夕方早くに出て、一宮に着いたのは次の日の昼近くだった。尾張一宮駅で迎えを待ちながら、またひとしきり泣いた。涙も涸れ果てた頃、会社の人が来て、この工場に連れてこられた。そのときの胸が詰まるような気持ちは、今でもよく覚えている。

便箋を畳んで封筒に入れ、そっと立ち上がった。部屋の中では、すうすうと気持ちよさそうな寝息が聞こえていた。小さないびきも聞こえる。たぶん、風邪気味のつねちゃんだろう。

押し入れの前には弘子さんが寝ていたから、封筒をしまうのは諦め、枕の下に入れた。そのままごろりと布団の上に寝転ぶ。まだ気温が高いから、誰も掛け布団は使っていなかった。

天井を見上げながら、万津子はゆっくりと目を閉じた。

そして、いつもの妄想を始める。

思い描くのは、有能な男性と結ばれて、素敵な家庭を築いている自分の姿だった。

お相手は、九州大学卒の、ハンサムな男性。どこかの企業で事務職をしていて、もちろん収入はたっぷりある。

万津子は二人か三人の子どもの世話をしながら、仕事から帰ってきたスーツ姿の夫を迎える。住居は、福岡にある新築の団地の五階だ。彼は、いつも本当に美味しかねえ、と優しく笑いながら、万津子が一生懸命作った夕飯を食べる。

そんな立派な男性が、農家の三女であり中卒の万津子をもらってくれるわけもないということは、もちろん分かっている。ただ、寝る前に頭の中でどんな未来を想像しようが、それは万津子の自由だ。

早く結婚したい、というのは、ここで働く女工全員の夢だった。

恋愛結婚には憧れるが、そう贅沢は言っていられない。お見合いでもいいから、早いうちに素敵な人と結ばれて、家庭に入りたい。

そんなことを弘子さんに話すと、「あんたたち、まだ十八やろ。今どき、結婚の平均年齢は二十四やで」と呆れたように言われた。万津子としては今すぐだっていいと思っているのだが、どうもそういうわけにはいかないようだ。

仕事とバレーボールの疲れは、一瞬にして押し寄せてきた。

すとんと落ちるようにして、万津子は眠りについた。

(つづきは書籍でお楽しみください)