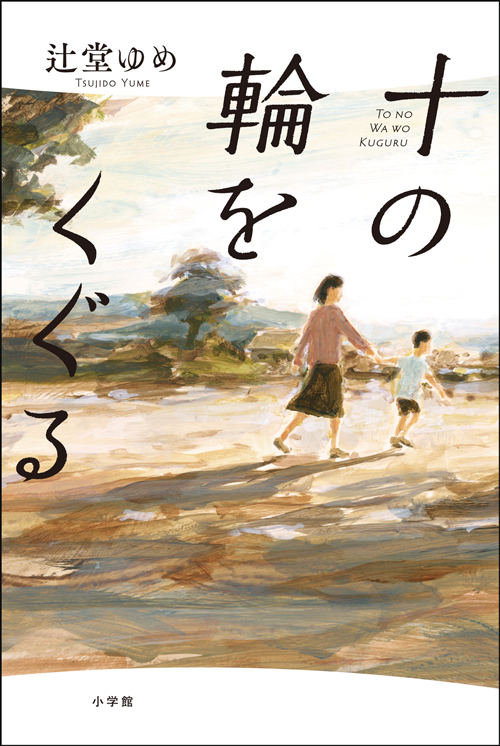

辻堂ゆめの新刊『十の輪をくぐる』 冒頭ためし読み!

それにしても、ずいぶん古い話を持ち出したものだ。一九六四年当時、泰介はまだ三歳で、五つ年下の由佳子に至ってはこの世に生を受けてすらいない。かつて東京オリンピックで歴史的な金メダルを獲得した日本女子バレーボールチームが、『東洋の魔女』というニックネームをつけられて他国から恐れられていた、という話はもちろん知っているが、泰介自身に当時の記憶はまったくなかった。

「『私は東洋の魔女』って、どういう意味かしら」

由佳子が不思議そうに首を傾げ、ふと悪戯っぽく笑った。

「言葉どおり、お義母さんが実はあのチームの一員だった、って話だったりして」

「そんな突拍子もない話があるかよ。一九六四年っていったら、俺も徹平ももう生まれてるじゃないか」

「でも、ありうるかもよ。『東洋の魔女』って、オリンピックで優勝する何年も前から活躍してたチームでしょう。オリンピックの頃にはもう第一線を退いていて、主要なメンバーではなかったとしても、補欠かサポートみたいな立ち位置だったのかもしれないし」

「いやいや、そんなわけあるかよ」

一笑に付そうとした瞬間、由佳子の口から意外な言葉が飛び出した。

「だって……お義母さんって、確か結婚前に紡績工場で働いてたんじゃなかった?」

「紡績工場?」

「ええ。風邪を引いたときに呼吸器系の症状がひどくなるのは、昔工場で綿ぼこりをたくさん吸い込んだせいだ、っていつだったか話してた気がするけど」

「そうだったかな。で、それが何か?」

泰介が問いかけると、由佳子は少女のように目を輝かせた。

「もしかして、日紡貝塚だったんじゃない?」

「……何だって?」

「日紡貝塚よ。『東洋の魔女』っていうのは、大阪にあった紡績工場の実業団チームだったわけでしょう。もしかしたらお義母さん、結婚前はそこにいたんじゃないかしら」

由佳子はすらすらと、東洋の魔女についての蘊蓄を語った。

一九六〇年当時、女子バレーボール界を担っていたのは繊維業界の実業団チームだった。工場に勤務する女子従業員が健康を維持するためのレクリエーションとして発展した結果、全国大会においても強豪チームとして台頭していたのだ。『東洋の魔女』と呼ばれた六名の女子選手も、日紡貝塚という紡績業を営む企業に所属していた。彼女らは全日本代表として活躍し、欧州遠征で世界選手権三連覇中だったソ連を破って二十二戦全勝するなどの成績を収めた上、東京オリンピックで優勝を飾った。

「どうしてそんなこと知ってるんだ。お前が生まれる前の話だろうに」

「むしろ、あなたが知らなかったことのほうが驚きよ。あれだけバレーに打ち込んでたのに」

「スポーツをやるのと、スポーツの歴史に詳しいのは別だよ」

「私ね、ずっと憧れてたの。だって、日本のバレーボールの先駆者って感じで、かっこいいでしょう。『アタックNo.1』や『サインはV!』だって、東洋の魔女が優勝した後に生まれた漫画じゃない。あなたも読んだんでしょう?」

「読んだというか、お袋に読まされたようなものだけどな」

昔から、本や漫画を読むのは苦手だった。文字や絵を一つ一つ追っていく作業が面倒で、集中力がすぐに切れてしまうのだ。だから、当時ブームになっていたバレーボール漫画のこともよく覚えていなかった。もっとも、あれは少女漫画だったから、本来男が読むものではない。

泰介と由佳子は、大学のバレーボール部で出会い、結婚した。しかし、根っからのバレーボール好きで業界のことにも詳しかった由佳子に比べると、泰介は単なる惰性でプレーしていたに過ぎなかった。それはひとえに、自分の意思でこのスポーツを選んだ、という実感がなかったからだ。

幼い頃からずっと、母がバレーボールにのめり込んでいた。彼女は、泰介を一流の選手に育てようとしていた。幼少期は、万津子に連れられて毎日のように公園に行き、特訓を受けていた記憶がある。泰介は母の熱心な指導と援助により大学までバレーボールを続けたが、在学中に芽が出ることはなく、その後今の会社に就職した。

「で、日紡貝塚だったの? 覚えてる?」

「知らないよ、お袋の結婚前の勤め先なんて」

結婚前の話どころか、母から昔の話を聞いた記憶がほとんどなかった。弟の徹平が生まれて間もなく父が死に、その後家族三人で福岡から東京に上京してきた、ということくらいしか知らない。母は、自らの過去を語らない人間だった。

「ニチボー」

黙っていた万津子が、不意に大声を出した。「あらお義母さん、やっぱり日紡貝塚だったんですか」と由佳子が話しかけたが、万津子は口をもぐもぐとさせて呻いただけだった。

やはり、万津子の言葉は要領を得ない。さっきの言葉も、認知症特有の妄想によるものだろう。

ローテーブルの上に置いたままになっている食事のトレーが目に入った。急に不快な気持ちになり、トレーを勢いよく引き寄せた。冷ややっこの入った小鉢が勢いで倒れる。

「いいからさっさと夕食を食べろよ。早く!」

トレーを母の膝の上に乱暴に載せる。由佳子が「ちょっと」と咎めるような声を上げたが、泰介はそれを無視して万津子を睨んだ。

万津子が意味不明な言動をするのを見ると、無性に苛立ってしまう。家事をテキパキとこなし、はっきりとした物言いで自分の意見を言い、それでいて泰介が愚痴をこぼすと深夜までずっと話を聞いてくれたかつての母は、もういない。自分たちに世話をされる母の姿は、なんとも情けなく見えた。

由佳子がソファのそばにしゃがみこみ、万津子の肩に手を置いた。

「お義母さんは病気なのよ。怒ったってしょうがないでしょ」

「見ててイラつくんだよ」

「お豆腐、崩れちゃったじゃない」

「お袋が食べないからだろ」

言い返しながら、貧乏ゆすりをした。最近は、毎日この調子だった。母の調子が悪い。泰介が苛立つ。泰介が母に当たる。由佳子が怒る。

玄関のドアが開く音がした。「ただいま」という明るい声が続く。

ソファから立ち上がろうとしたが、間に合わなかった。白地に蛍光ピンクの線が入ったエナメルバッグを肩にかけた萌子が、ドアを開けてリビングに入ってきた。バッグをどすんと床に置いた拍子に、顎にかかるほどの長さの茶色がかった髪に電気の光が反射して、頭のてっぺんに天使の輪ができる。

身長一七四センチの娘が、万津子の両脇に陣取っている父と母を見下ろした。夫婦喧嘩中だったことを察したのか、まだ幼さの残る色白の顔に、困ったような笑みが浮かぶ。

「おばあちゃん、ただいま」

萌子が身をかがめ、うなだれている万津子の顔を覗き込んだ。

「大丈夫? ちょっと元気なさそうだね」

返事はない。万津子はいつのまにかトレーの上に手を伸ばし、かぼちゃの煮つけを手でいじっていた。

「こらこらお義母さん、手が汚れちゃいますよ」

由佳子が立ち上がり、布巾を取りにダイニングへと向かう。そうしながら、「萌子は先にお風呂入ってきたら?」と呼びかけた。

うん、と元気に頷き、萌子は万津子のそばから離れた。

「お父さん、チロルはどこ?」

「二階じゃないか」

「おっけ、ありがと」

チロルぅ、とペットの猫の名前を呼びながら、制服姿の萌子はリビングを出ていった。その後ろ姿を見送っていた万津子が、ぽつりと呟く。

「ああ、アヤちゃん」

誰だよ、と心の中で悪態をついた。

娘の名前はアヤじゃない。萌子だ。

由佳子が万津子の手を拭き、恐る恐るスプーンを持たせると、これまでの抵抗が嘘だったかのように夕飯を口に運び始めた。本当はダイニングテーブルで食べさせたいのだが、ソファから動かそうとするのはもっと面倒だった。

「ほら、あなたも夕飯の残り、食べちゃって」

途中になっていたことをすっかり忘れていた。由佳子に急かされ、再びダイニングテーブルにつく。由佳子はキッチンに戻り、萌子の分の食事を温め始めた。

「あのね、一つお願いしたいことがあるんだけど」

由佳子がまた小さな声で話しかけてきた。由佳子が声のトーンを落とすときは、万津子に関する相談と決まっている。

「お義母さん、朝の散歩が趣味でしょう。朝は調子がいいことが多いから、今のところは問題ないんだけど……このまま認知症が進んだら、途中で家の場所が分からなくなって、帰ってこられなくなるんじゃないかって怖いの。だから──」

「だったら家から出さなきゃいい」

「最後までちゃんと聞いてってば。お義母さんね、調子のいい日は本当に普通なのよ。認知症だってことが嘘みたいに、三十分くらい散歩に行って楽しそうに帰ってくるの。道で誰々に会ったとか、そういう話もしてくれてね。それなのに、無理やり閉じ込めておくなんて真似はできないでしょう」

「じゃあどうすればいいんだ」

「ほら……例えば、GPSつきの携帯電話を持たせるとか。あとは、徘徊防止グッズで、靴にGPS発信器を埋め込むサービスもあるらしいの。そういうのを──」

「わざわざ、お袋専用に買うのか? もったいないだろ」

「でも」

「お前が目を離さなきゃいい話だろ。安易にIT機器に頼ろうとするな。自分のスマホもろくに使いこなせずにゴミ同然になってるくせに。学習能力が低いんだよ。そうやって俺にどんどん金を使わせやがって」

思わず声を荒らげてから、言い過ぎたことに気づいた。電子レンジが鳴っているのに、由佳子はキッチンに立ち尽くしたままこちらを見つめている。由佳子は涙目になっていた。

「どうしてそんなにひどいことを言うの」

「事実は事実だろ」

「少しくらい妥協してくれたっていいじゃない。私はお義母さんのことを心配してるだけなのに」

もういい、と由佳子は後ろを向いてしまった。それからしばらくして、萌子が階段をバタバタと降りてきて風呂場に入る音がした。萌子がドアを勢いよく閉めた音が、沈黙に包まれたリビングダイニングに響き渡る。

「そういえば、萌子のことなんだけど」

しばらくして、由佳子がこちらに背を向けたまま、棘のある口調で言った。まだ怒っているようだ。

「この間、とうとうスカウトされたらしいのよ」

「スカウト? 街中でか?」

「何と勘違いしてるの。バレーの話よ。国体の試合会場で、企業のスカウト担当に話しかけられたんだって」

泰介は箸を持ったまま顔を上げた。何とも言えない気持ちが胸を覆う。

スカウトと聞いて、芸能界のほうを真っ先に想像した自分に驚いた。泰介は今でも、無意識のうちに過去から逃げ続けているのかもしれない。

「高校二年生だし、そろそろ声がかかるんじゃないかと思ってはいたんだけどね。まだ具体的な話にはなっていないけど、萌子さえ望めば、そっちの道に進むことはできるみたい」

「うーん……」

「やっぱり心配?」

「当たり前だろ」

即答してから、泰介はまた貧乏ゆすりを始めた。

「スカウトの目に留まったのはすごい。だけど、どうなるか分からないのがスポーツ選手の人生だろ。特に女子は、高校卒業後にいきなりプロ入りっていうケースが多い。リスクが高すぎるんだよな」

「リスクっていうのは、故障とか?」

「それもそうだし、仮に萌子が違う道を選びたくなったときに、高卒だと選択肢が少なくなるんじゃないか」

「でも、せっかくの機会なのよ。私たちができなかったことを、萌子に叶えてもらいましょうよ」

「親の夢を子どもに押しつけるのは危険だ。それで萌子が本当に幸せになれるのかどうか、萌子自身がきちんと考えなくちゃいけない」

泰介が言い返すと、由佳子は一瞬口をつぐみ、ソファに座る万津子にちらりと目をやった。この主張の裏には実体験に基づく不満と後悔があり、泰介が萌子の英才教育にも消極的な姿勢を取っていたことをよく知っているからこそ、由佳子は強く出られない。

「でも、萌子は……バレーを続けたいって言ってるけど」

「俺は萌子の口から聞いてないぞ」

由佳子がバレーボールの英才教育に熱心だったおかげで、昔から萌子の実力が同世代で群を抜いているのは知っていた。今年に入ってからは、特に派手な話題が多い。夏のインターハイでは、二年生エースとしてチームをベスト4に導いた。今月頭の国体では、東京都の代表として大活躍した。そして来月行われるユースやジュニアの女子日本代表候補合宿にも、今回初めて招集がかかっている。

大事に育ててきた一人娘の快挙だ。父親として、嬉しくないわけがない。

ただ、自分の心は誤魔化せなかった。

由佳子が萌子にしたのと同じように、万津子も大きな期待をかけて、泰介にバレーボールを仕込んだのではなかったか。条件はそう変わらないはずなのに、娘の萌子は花開き、自分はついぞスカウトの目に留まることはなかったことを思うと、やりきれない思いが勝る。

なぜ、俺は。なぜ、萌子は。

食べることも忘れて考え込んでいるうちに、風呂場のドアが再び開いた音がした。長時間の練習の後なのだからもっと湯船に浸かってゆっくりすればいいのに、と由佳子はよく萌子に向かって言う。だが、萌子はいつもさっさと風呂を出てきてしまうのだった。

タオルを肩にかけたまま、萌子がリビングに入ってきた。髪はまだ濡れている。短いから、食事をしている間に乾いてしまうのだろう。

萌子はテレビの前まで歩いていくと、カーペットの上にぺたりと足を広げて座り込み、ストレッチをし始めた。家の中で、萌子はいつもせわしない。筋力トレーニングをしたり、猫のチロルと戯れたり、万津子に話しかけたりと、常に動き回っている。そういうところは泰介似だ。その点由佳子は、風呂も長いし、ドライヤーにも信じられないくらい時間をかける。

ストレッチを終えた萌子は、ダイニングにやってきて、由佳子が温めた夕飯を食べ始めた。スカウトに声をかけられたことについて尋ねようかと思ったが、どうやって話を切り出そうかと頭の中で段取りを整えては忘れ、を繰り返しているうちにすっかり機を逃してしまった。

結局、萌子は泰介よりも早く夕飯を食べ終え、「ごちそうさま」と快活な声で言い残して二階へと上がっていった。万津子が小鉢を空にするのを根気よく待っている由佳子を残して、泰介は風呂へと向かった。

その夜、ベッドに入ってから、急に反省の念がわいてきた。よく考えたら、万津子にGPS発信器を持たせる金がもったいないということと、由佳子がスマートフォンの使い方をなかなか覚えられないことは、直接的に関係がない話だ。思ったことを反射的に口に出してしまったが、由佳子は傷ついたかもしれない。

後から寝室に入ってきた妻が、電気を消した。「ごめんな」と話しかけると、「何のこと?」という疲れたような返事があった。

「さっき怒鳴ったことだよ」

「……うん」

仕事のストレスのせいか、最近こうやって家族に当たってしまうことが多くなったような気がする。

少し落ち込んだ気分になりながら、泰介は眠りについた。