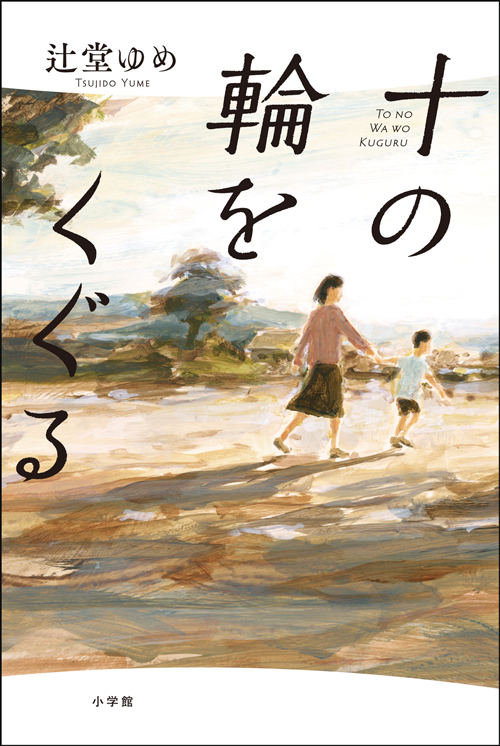

辻堂ゆめの新刊『十の輪をくぐる』 冒頭ためし読み!

六回目のマッチポイント。サーバーは宮本。今夜二つのサービスエイス。

金メダルポイントです。さあどうか。日本のチャンスだ。流れた!

おっと、オーバーネットがありました。

日本、優勝しました。十五対十三、三対〇、ストレートで勝ちました。

日本、優勝しました。

日本、金メダルを獲得しました。

苦しい練習につぐ練習。

すべて〝この一瞬〟のために払われた涙ぐましい努力。

激しい練習に耐え抜き、青春をボール一途に打ち込みましたのも、 みんな〝この一瞬〟のためであります。

日本女子バレーボール、初めて金メダルを獲得しました。

泣いています。美しい涙です。

──一九六四年十月二十三日 NHK実況アナウンサー 鈴木文彌

二〇一九年 十月

人の心というのは、身体の内側に存在するのか。

それとも、外側にあるのか。

俺はさ、もしかしたら心ってのは外側にあるんじゃないかと思うんだ。お前はどう思う?

何バカなこと言ってるの、内側よ。だって、人間の身体をイラストにしたとき、ハートマークが描かれるのは必ず胸のところでしょう。

由佳子に訊いたら、そうやって頭ごなしに否定されるに違いない。

えー、内側だと思うよ。考えたり、手足を動かしたりするのって、全部脳の機能でしょ。身体の内側というより、頭蓋骨の内側。

萌子は現代っ子らしく、ほんの少し冷めた意見を述べることだろう。

妻や娘の言うことも、分からなくはない。泰介だって、昔はそう思っていた。でも、最近は違う。

心がいつまでも身体の中にとどまっていられるなら、それが一番だ。だけど、ずっと封じ込めておけるとは限らない。何かの拍子に檻の扉が開いてしまい、心が身体の外へと逃げ出すことがある。

伝書鳩のようにいつのまにか帰っているときは、安心する。ただ、次に抜け出してしまったときが永遠の別れになるのではないかと、いつも怯えながら過ごすことになる。

心は気まぐれだ。いたずらに、人間の身体を出たり入ったりする。いないように見えるときも、消え去ってしまったわけではなく、どこかでゆらゆらとさまよいながら、戻るタイミングを窺っている。

そう考えないと、説明がつかない──と、小さくなった母の背中を眺めながら、泰介はたびたび自分に言い聞かせていた。

何十年という時間をかけて熟成されてきた人格が、ある日を境に突然崩れてしまう。そんな現実は見たくもないし、受け入れたくもなかった。母が母らしくないとき、本来の人格はどこか別の離れた場所にきちんと保管されているのだと信じることにしていた。今は母の身体が空っぽになっているだけで、何かのきっかけで心が舞い戻ってくることがあるのだと。

今日も、万津子はソファの端に腰かけてぼんやりとテレビに視線を向けていた。

二十年前に中古で買ったこの家のリビングダイニングは縦に長い。キッチン、ダイニングテーブル、ソファ、ローテーブル、テレビという順番で並んでいるから、仕事から帰ってきた泰介がダイニングで遅い夕食をとる間、テレビを見ている母の後ろ姿が視界に入り続けることになる。

耳が遠いわけではないから、ナレーションの声は聞こえているはずだ。だが、万津子は身じろぎもせずに、テレビの画面をじっと眺めていた。何か月か前に、「テレビの内容が分からない」と訴えていたことがあった。今も、どういう番組でどんなテーマが取り上げられているかということはさっぱり呑み込めないまま、移り変わっていく画を網膜に映し続けているのだろう。

テレビでは、ニュース番組が流れていた。数日前に国際オリンピック委員会が突然検討し始めた、マラソン競技の札幌開催案について報道している。この間ドーハで行われた世界陸上で、酷暑のため棄権者が相次いだことを受けての緊急対策らしいが、何も知らされていなかった札幌市長は困惑のコメントを出し、浅草雷門や銀座、東京タワー、皇居外苑など東京のありとあらゆる見どころを回るコースを一年以上も前に決定していた東京都側は猛反発していた。

「本当に、札幌でやるのかな」

焼き魚を箸でほぐしながら、泰介は流しで皿を洗っている由佳子に大きな声で話しかけた。

「チケットがなくても、マラソンなら沿道で見られると思ってたのにな」

「残念よね。せっかく江東区に住んでるのに、近くて遠いオリンピック、って感じ」

こちらを振り向かないまま、由佳子が淡々と返してきた。

近くて遠いオリンピックとは、言いえて妙だ。

埋立地の有明やお台場を有するここ江東区内には、バレーボールや水泳、体操、テニス、アーチェリー、ボート、新競技のスポーツクライミングなど、実に全競技会場の四分の一近くが集中している。今はまだ街の様子にさほど変化を感じることもないが、九か月後には、家の外に出るのが億劫になるほど外国人であふれかえるに違いない。

そのくせ、観戦チケットはちっとも当たらなかった。一人あたり三十枚を家族四人の名義で、しかもバレーボールに至っては予選ラウンドまで申し込んだにもかかわらず、春から夏にかけて行われた抽選は全敗に終わったのだ。聞くところによると、何らかのチケットに当選した人の割合は、全体の二割に満たなかったのだという。

「ひどい話だよ。税金を払ってるんだから、都民の優先枠があったっていいのにな。開催期間中だって、交通機関が麻痺して迷惑を被るのはこっちなんだぞ」

インタビューに答える札幌市民の映像を眺めながら、泰介はぼやいた。

「政府はテレワークを推奨するとか何とか言ってるみたいだけど、うちは到底無理だな。支給されてるのはガラケーだし、家で仕事ができる環境なんて整ってないし」

「あら、じゃあどうするの?」

「いっそのこと、会社、休んじまおうかな。暑そうだし、家でテレビ見ながら涼むのがよさそうだ」

「有休、そんなに取らせてもらえるかしら」

「何とかなるだろ。都内がお祭り騒ぎになるときに、通常どおり会社に行くなんて無理だ。絶対に無理」

「家にいてもお義母さんがいるけどね」

由佳子が急に声を潜めた。ソファに座ってぼんやりしているときの母はこちらの会話など聞いてやしないのに、由佳子はいつも万津子に気を使う。

「あなた、お義母さんの調子が悪いとすぐに怒りだすじゃない。二週間も三週間も、ずっと家の中で一緒にいたらどうなるかしら」

「怒ってるわけじゃない。叱ってるんだ。仕方ないだろ、意味不明なことばかり喋るんだから。子どもを躾けるのと一緒だよ。お前も、もう少しお袋に厳しく当たればいいんだ。そうしたらこっちの言うことをちゃんと聞く。夜自分の部屋に戻りたがらないなら引きずっていけばいいし、自分で食事をとろうとしないときは無理やりスプーンで食べさせればいい」

「お義母さんに対してそんなことできるわけないじゃない」

「調子が悪いときのお袋はお袋じゃないんだよ」

「ひどいこと言わ──」

「今日は食べたのか? 夕飯」

由佳子はタオルで手を拭いて、こちらを振り返った。眉を寄せたまま、無言で首を振る。

「じゃあ、俺が食べさせてやるよ。あまり食べないと栄養失調になるんだろ。それで家族の責任にされたら困るのはこっちだ。冷蔵庫か?」

「いいのよ、私があとでやるから。あなたはまず自分のご飯を食べてしまってよ」

泰介は箸を置いて椅子から立ち上がり、キッチンへと向かった。「だからいいってば」と駆け寄ってくる由佳子を退け、冷蔵庫の中から小鉢を取り出す。かぼちゃの煮つけと冷ややっこ、骨を取った煮魚が今日のメニューだった。物を噛む力が弱くなっている万津子のために、由佳子が毎食特別にこしらえているものだ。

腰に手を当てている由佳子のそばを通り過ぎて、泰介はソファへと向かった。ローテーブルに食事を載せたトレーを置き、黙ってテレビを眺めている万津子の隣に腰かける。

「ほら、食べるぞ。一人でできるよな」

調子がいいときの万津子は、こちらの言葉を理解するし、食事も一人でとる。つまり、心が母の身体の中に戻ってきているときだ。だが、今の様子を見る限り、母は泰介の言葉をさっぱり聞いていないようだった。テレビを見つめたまま、何やら顔をしかめている。

泰介は小鉢にかかっていたラップを取り、スプーンを万津子に手渡そうとした。万津子は泰介の手を握って、強い力で突き放した。その拍子に、スプーンが泰介の手を離れ、大きな音を立てて床に落ちた。

「何してんだよ!」

大声を出すと、万津子は身をすくめた。しかし、その目はテレビの画面から離れない。そんなに気になる映像でも流れているのか、と泰介はテレビを振り返った。

赤と白のユニフォームが目に入った。各競技の日本代表選手が次々と登場する、最近ありがちなCMだ。オリンピックのスポンサー企業が広告代理店に依頼してCMを作ると、どれも似たようなイメージになってしまうらしい。

ひねり宙返りをする体操選手、ラケットを振る卓球選手、懸命に脚を動かす陸上選手。そのラインナップの中には、ネットの前でボールに向かって跳び上がる、バレーボールの日本代表選手たちの姿もあった。

「魔女……」

不意に、万津子が口を開いた。珍しく、妙にはっきりとした口調でテレビに向かって言う。

「私は……東洋の魔女」

「え?」

泰介は目を瞬いた。「何言ってんだ」と声をかけたが、万津子の耳には届いていないようだった。

「金メダルポイント……」

「は?」

「サーバーは、宮本。今夜、二つのサービスエイス」

「何だって?」

「泰介には……秘密」

「秘密? 何が?」

訊き返したが、万津子は泰介のほうを見ようともせずに、テレビを凝視したまま黙り込んでしまった。

「急にどうしたんだよ。『東洋の魔女』って、女子バレーボールの?」

母はそれ以上喋ろうとしなかった。ソファの上でもぞもぞと尻を動かし、居心地が悪そうにする。それからゴホゴホと咳き込んだ。

「秘密って何だよ。俺に隠してることがあるのか」

さらに問いかけてみる。だが、まったく会話にならなかった。うー、あー、と言葉にならない声を上げながら、まるで動物園で見世物にされているパンダのように、母はソファの背もたれに寄りかかってゴシゴシと脇腹を掻いた。

万津子がこういう状態になったのは、今年の五月にくも膜下出血で倒れてからのことだった。一命はとりとめ、目立った身体的後遺症も残らなかったが、しばらくして認知症の症状が出ていることが発覚した。脳血管性の認知症というのは、脳の細胞が壊れた部分の機能が低下するため、アルツハイマー型と違って症状がまだらに出るらしい。一日の中でも、意識がはっきりして普通に喋れるようになったり、今のようにぼんやりとしていてソファから動こうとしなかったりと、大きく状態が変化することがあった。

心が母の身体を出たり入ったりしている、と泰介が考えるようになったのは、そのせいだ。

「今の、聞いたか?」

さっき泰介が落としたスプーンを拾い上げている由佳子に尋ねると、「ええ」と困ったような声が返ってきた。

「『東洋の魔女』って、あれよね。前回の東京オリンピックのときの」

「それ以外にありえないだろ。もしかしてあれか? さっきからテレビで流れてる特集を、昔の東京オリンピックと勘違いしてるのか」

「ああ、そうね。二〇二〇年じゃなくて、一九六四年だと思ってるのかも」

そう考えると納得がいった。八十歳を目前に認知症を発症した万津子は、記憶の混乱を頻繁に起こすようになっていた。食べたばかりの夕飯をもう一度とろうとする、同じ話を繰り返す、というように新しい出来事を次々と忘却するのがその主な症状だ。一方で、幼少期の思い出などの古い記憶は意外にも守られていた。一九四〇年生まれの万津子にとって、東京オリンピックといえば五十五年前の大会を指すのかもしれない。