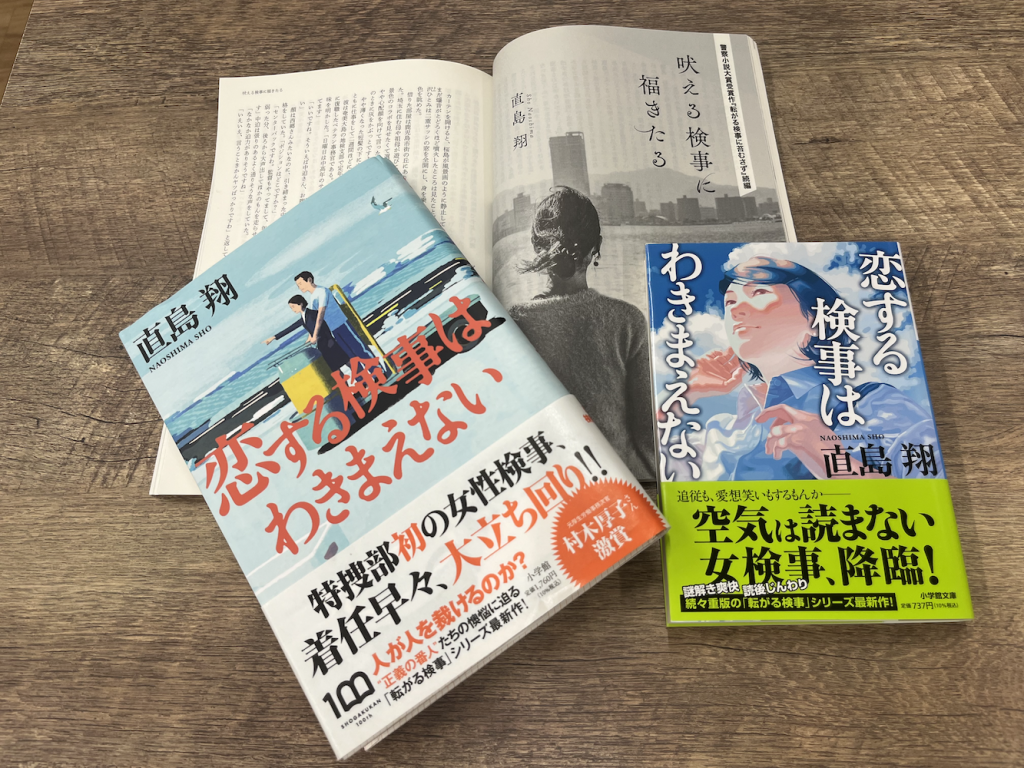

◎編集者コラム◎ 『恋する検事はわきまえない』直島翔

◎編集者コラム◎

『恋する検事はわきまえない』直島翔

次号の連載に穴があいた! どなたかに埋めてもらわないと。頭に浮かんだのが、新聞記者出身で、豊富なネタの引き出しがある(はずの)直島翔さんでした。

当時、文芸誌に在籍していた私は、担当していた別の作家さんの原稿が何らかの事情で一号遅れることになって、焦っていたのでした。その代役(失礼!)として、直島さんならば、と思い、電話で事情をお話ししました。普通に考えれば、乱暴な話です。電話口で怒られる、もしくは受けてくれるとしても、後で嫌味を言われる、くらいのことは覚悟していました。しかし、直島さんは、「それは大変ですね、ははは。いいですよー」ぐらいの軽いノリで引き受けてくださいました。私は、直島さんを仏のように思ったものです。

そうして数週間後に届いたのが、連作短編集である本書の第一編「ジャンブルズ」です。鹿児島に赴任した若手検察官・倉沢ひとみがシラスウナギの密猟を取り締まる話です。倉沢とチームを組んで活躍するのが県庁職員の福元芳人。私も作品を読んで初めて知ったのですが、知事や当局側から特別な許可をもらい、警察のように逮捕・送検を行う権限を有する県職員が実際にいるのでした。そんな制度も知りませんでしたし、加えてディテールが細かい。以下、倉沢と福元のシラスをめぐる会話です。

「福元さん、初歩的なことを聞いていい?」

「ええ、何でもどうぞ」

「養殖場のウナギって、卵から孵かえすんじゃないのよね」

「はい、国の試験場で人工孵化を研究していますが、実用化にはいたっていません」

「つまり、稚魚のシラスウナギを捕ってきて人工の池みたいなところで育てるしかな

いのね」「そうです。立派な成魚にするには半年から一年かかります。だから、シラスの不漁、豊漁が翌年の蒲焼きの値段を左右することになります」

さすが新聞記者、何でも知っているなぁ、などと思ったものです。内容も完璧で、急遽、原稿を依頼することになった経緯を含めて、私は頭があがりませんでした。

しかし、ずいぶんとシラスウナギについて詳しいのですね、地方支局時代に取材していたのですか。お会いした際に話をふると、いえいえ実は——と語り出してくれたのが以下の話です。

なんとなく原稿を安請け合いしてしまったものの、ネタがなくて困ってしまった。締め切りが迫ってくるなか、窮余の策として、県庁に務めている知人Sさんに協力してもらうことを思いついた。さっそく連絡し……なんと福元さんにモデルがいたとは。どうりで生々しい話なわけですね。

この場を借りて知人Sさんへ。

おかげさまで、第二作『恋する検事はわきまえない』の看板となる短編が出来上がりました。爽やかな謎解き、かつ心がじんわりと温まる展開は、直島節の真骨頂。今後の直島さんの象徴となるような作品は、Sさんのおかげで出来上がったのです。心から御礼申し上げます。

そして、直島さん、いつも無茶なご依頼ですみません。

———さらなるお詫び———

以上を書いて、私は直島さんに内容確認のメールを送りました。

すると翌日、こんなメールがかえってきました。以下、直島さんのメール。

〈慌てて書いたのは「恋する検事はわきまえない」のほうですね。「ジャンブルズ」はその後に突然、「方言をネタになにか書けないでしょうか」と神保町の喫茶店で文芸誌への寄稿を提案されたと思います〉

〝穴があいた〟から依頼したのは、表題作にして第二編の「恋する検事——」だったようです。私は歴史を改変していました。第一編に関しては、急に方言ネタを振られ、主人公の鹿児島赴任を思いついたものの、地方で主人公を躍動させる設定が思いつかず、Sさんに相談し……というのが実際の話だったようです。

いずれにしても、無茶振りだったようですね。

改めてSさん、ご協力ありがとうございました。

そして直島さん、重ねてお詫び申し上げます。

──『恋する検事はわきまえない』担当 柏原より